分享.羅慶徽(花蓮慈院副院長)|整理.編輯組

網路無遠弗屆,同樣地網路訊息也是漫天飛,這些資訊經常被傳來傳去,到底是真是假?

不同人種間,高血壓引發的副作用或併發症其實有所不同。(圖片來源/擷取自羅慶徽簡報)

例如最近有一則關於高血壓的最新消息,聲稱美國將65歲以上的標準血壓訂為150/90,而80歲以上的人甚至可以達到160-170。但不同人種之間,高血壓所引發的副作用或併發症其實不太一樣。例如高加索人種中風與心肌梗塞的比例大概介於0.8到1.7倍之間,東亞人種則約為4.0到8.7倍。意即同樣高血壓的情況下,東亞人種中風的風險遠高於心肌梗塞。

目前,這種差異的原因尚不明確,但可以確定的是,如果血壓不好好控制,看神經外科的機會,會比心臟科還高。所以不要單純拿美國的資料來比對,我們應該更加關注和重視自己的數據。

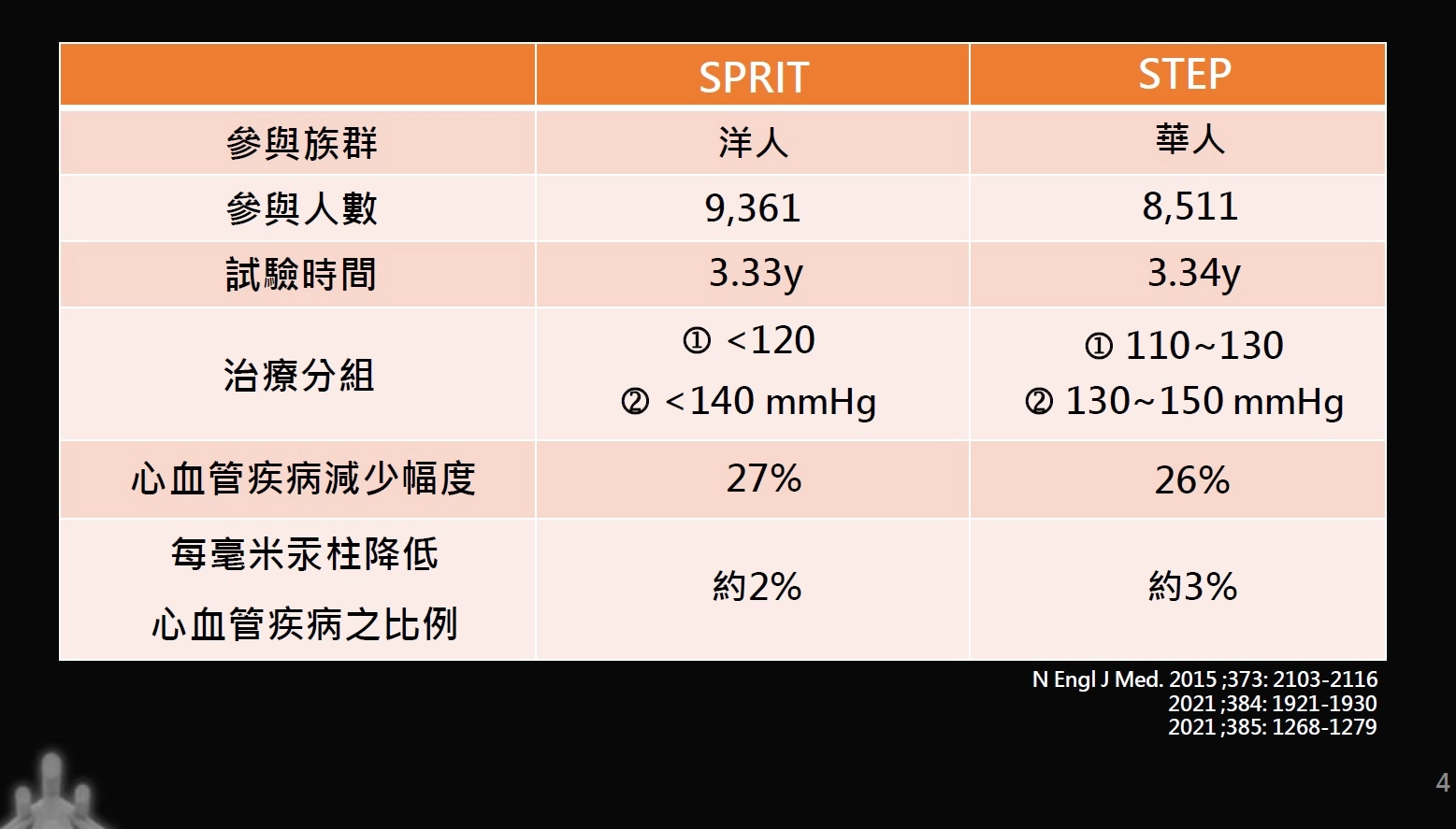

我們常說讓數字說話,上人也提醒我們講話要有根據,所以我們蒐集了關於高血壓的大型臨床研究的幾個數據供大家參考。

研究發現顯示,60到80歲的人更需要控制血壓。(圖片來源/擷取自羅慶徽簡報)

美國國家衛生研究院曾針對9361人,以超過3年時間進行追蹤。該研究將參與者分為兩組,A組的治療目標是將收縮壓降至120以下,B組則是控制在140就好。研究目的在比較AB兩組,哪一組比較不會生病?哪一組可以活得較久?結果顯示,A組大勝,減少了27%的併發症和死亡率。我們甚至可以從中推算出,每降低1毫米汞柱的血壓,心血管疾病的風險會減少大約2%。

這份美國首次發表於2015年的數據,在2021年重新整理發表,結果數據與之前相差無幾。但這是美國人的數據,至於華人數據又是如何呢?

兩岸華人研究了8511名參與者,追蹤差不多3年多時間,同樣分為兩組,一組的收縮壓控制在110到130,另一組在130到150之間。結果發現,兩組在降低心血管疾病風險的幅度大約26%。更有趣的是,每降低1毫米汞柱的血壓,可以減少大約3%的併發症。這項研究的對象,年齡落在60歲到80歲之間,基於這些發現,我們得出一個結論:60到80歲的人也需要好好控制血壓。

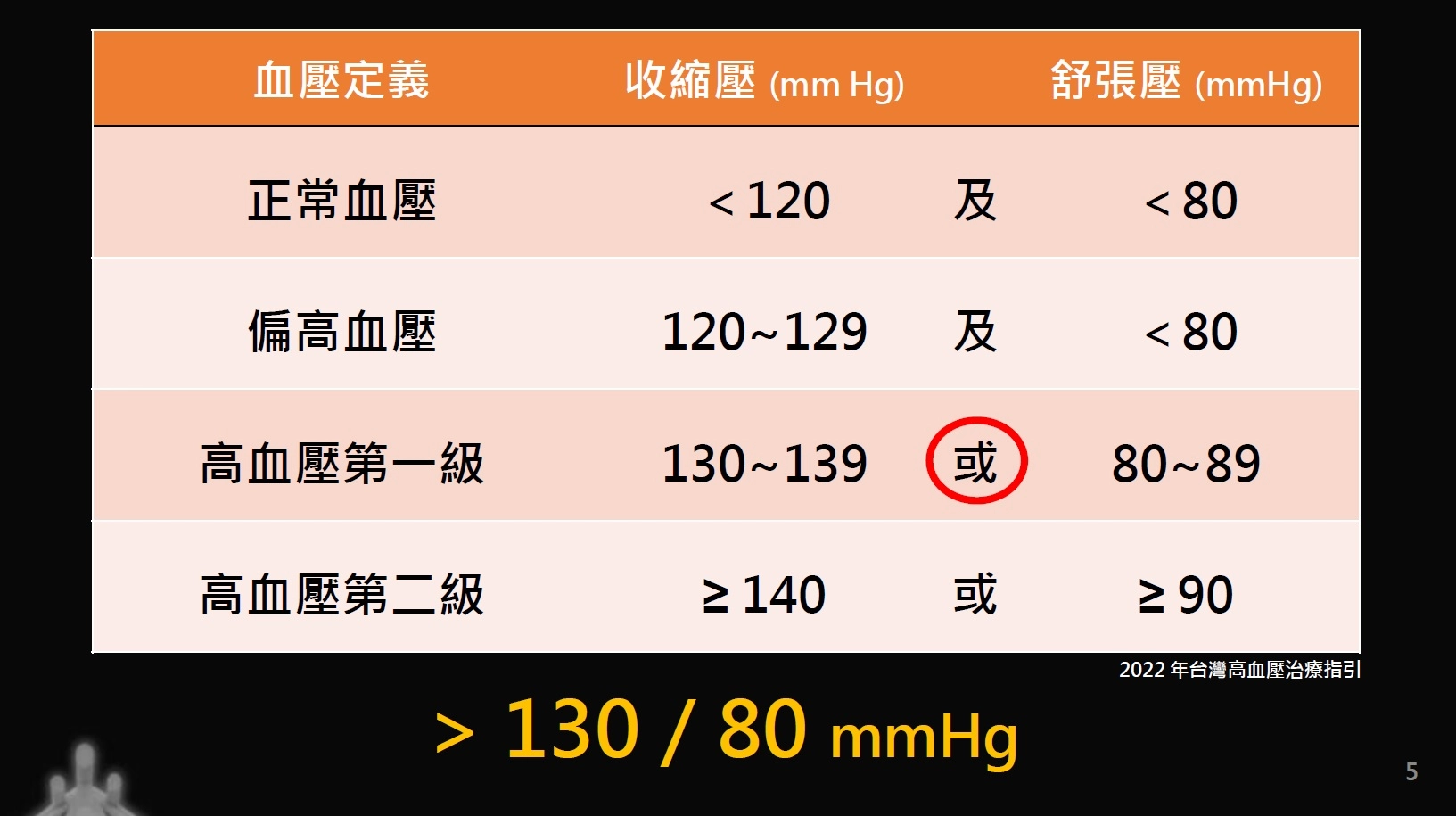

只要收縮壓或舒張壓超過標準,即為「高血壓」。(圖片來源/擷取自羅慶徽簡報)

所以,2022年台灣高血壓學會規定血壓控制在收縮壓130左右,舒張壓則應在80毫米汞柱;在《關於血壓二三事》一文中提到,只要收縮壓或舒張壓其中一個數值超過標準,就叫「高血壓」。所以認為「因為我60幾歲了,我血壓可以更高」,而且這個說詞是,年紀大了,血管變得較硬,如果血壓不夠高,血液可能無法有效地流通,而導致缺血、頭暈等症狀。這類的網路訊息時常讓人感到困惑,其實情況並非如此簡單。

再舉一個歷史事件為例,就能更清楚為何我們即使到了60好幾甚至80歲,高血壓也要好好控制。大家應該還記得歷史課本裡,雅爾達會議中的三巨頭:邱吉爾、羅斯福和史達林。那時羅斯福的血壓高達200,然而當時的醫生普遍認為老年人不需控制血壓,也因此雅爾達密約過後沒多久,羅斯福即因血壓飆升至2、300,導致腦血管破裂而死亡。

適度控制血壓,考慮個人狀況,才能維持健康與生活質量的平衡。(圖片來源/花蓮慈院社區醫學部提供)

所以,年紀大了,「儘量」要好好的控制高血壓。「儘量」的意思是,生命需要取得平衡,不能只追求某一方面,而完全犧牲生活品質,例如血壓控制得太嚴格,可能會導致頭暈甚至跌倒。適度控制血壓,並考慮到個人狀況,才能真正維持健康與生活質量的平衡。

(整理自2024年8月20日志工早會)

Line客服

Line客服