分享.釋德昕|整理.趙小鳳、王美雅、編輯組

泰北扶困的緣起,可追溯至1980年的「送炭到泰北」活動。這段因緣起於作家柏楊撰寫《異域》一書後,親自走訪泰北金三角,又寫了《金三角.邊區.荒城》。這兩部著作掀起了港、臺兩地對這些孤軍的關懷,進而發起「愛心傳異域,送炭到泰北」的援助行動。

走訪泰北難民村

廣闊的泰北是台灣的三、五倍大,難民村散居在深山叢林間。(1994/04/18~25;攝影:黃錦益)

1982年10月至1994年12月期間,臺灣僑委會特別編列預算,成立泰北難民村工作團,依照政府核定之救助計畫,致力推展農業生產等工作。而慈濟最早接觸泰北援助訊息,可追溯至1993年3月14日。當時,圓光佛研所宗嵐法師曾至花蓮靜思精舍拜會上人,針對泰北的困境,希望慈濟能伸出援手。上人當場請其代為協助蒐集當地人口、民情、氣候、人文社會背景等資料,以供慈濟總管理中心進行評估。

然而因緣未具足,當時慈濟仍在進行中國華中、華東地區的賑災後續工作,並同步推動外蒙援助、湖南湘西水患救急,以及尼泊爾世紀澇害救援等國際賑災,導致泰北援助計畫暫緩。

中國大陸華中、華東地區五、六月間,發生嚴重洪澇水災。慈濟人舉辦「用愛心擋嚴冬園遊會」賑災義賣。(1992/01/05;圖片來源:花蓮本會提供)

1994年1月29日,時任僑務委員會委員長蔣孝嚴先生至精舍拜會上人,懇請慈濟延續泰北救援工作。到了4月,慈濟各項國際賑災陸續告一段落,上人遂指示展開泰北實地勘察。第一次勘查於1994年4月17日至24日;第二次是在同年11月3日至8日。1995年元旦,慈濟正式開始為期三年的泰北扶困計畫(1995~1997),至今已滿三十週年。

第一次勘察團隊成員,包括王端正副總、德融師父、德旻師父、黃錦益師兄、慈暘師姊、林靜修師姊。當時,救總登記的難民村共有六十四個,而在第一次勘察時,團隊就已走訪其中二十八個難民村。

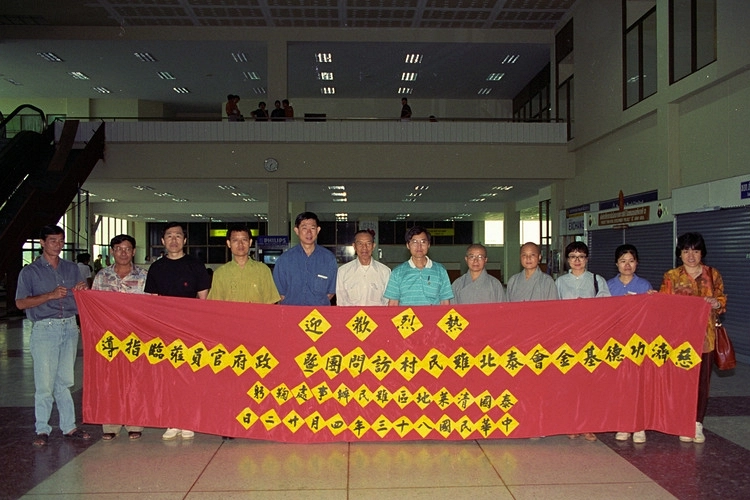

慈濟泰北難民村訪問團及政府官員抵達泰北,受到當地官員熱烈歡迎。右二起林櫻琴師姊(揚毅)、陳英珍師姊(慈暘)、德旻師父、德融師父、王端正師兄(思熙)、陳茂修將軍(1994/04/22;攝影:黃錦益)

1994年的清邁市街,人車鼎沸,但勘察團隊前往泰北關懷難民時,所見景象卻大相逕庭。踏上蜿蜒山路,行走其中難行能行,與城市的繁華形成強烈對比。難民的生活極為簡陋,居住環境僅有竹床與簡單的炊具,幾乎沒有任何設備,真正是一貧如洗,夜晚甚至沒有電力設施,連勘察小組都只能秉燭夜談。

而居民賴以維生的農作物,因為土地貧瘠而收成欠佳;邊陲山區對外交通阻隔,使得難民難以維持溫飽,更遑論未來的發展。記得當時去的時候,只要前方有車輛駛過就塵土飛揚,視線瞬間變得霧茫茫,只能保持適當距離,否則可能發生擦撞,行進之艱難可見一斑。

泰國清萊府訪視關懷,難民村散居深山叢林,志工翻山越嶺踏上未建設的黃土路,深入探訪難民。(1994/04/21;攝影:黃錦益)

慈濟泰北扶困計畫

孤軍滯留泰北自力更生,就如亞細亞的孤兒般。多年後,許多難民陸續組建家庭,但多為老夫少妻,這也導致泰北地區有許多孤兒。由於地理位置鄰近緬甸邊界,有生產毒品,導致許多年輕人容易染上毒癮,成為難民村一個非常困難且棘手的問題。此外,缺乏醫療資源,孩子們生病時,父母往往束手無策,只能讓孩子臥床休息。

在1994年第二次勘察後,1995年元旦慈濟正式提出了為期三年的扶困計畫,涵蓋老兵照顧、住處改建、慈善濟助、農業輔導及教育援助。這期間,慈濟也面臨了許多重大考驗,包括千島湖事件、江西兩岸賑災、兩廣賑災、盧安達緊急事項,以及慈濟醫學院創辦等大事項。然而,即便如此,慈濟依然持續推動泰北的援助。

泰國泰北山區訪視關懷,壯丁出外種田、工作,難民村裡多看到老人、婦女、小孩。(1994/04/18~25;攝影:黃錦益)

勘察團隊一同前往拜會了清邁的巴威省長,並於1994年10月3日晚間,與農業專家林阿田進行會談,探討如何在農業方面舉辦講習;而教育方面,慈濟則著手推動認養計畫,並提供助學金。

當時,村內提出「一村一校」,卻沒有泰文學校,只有一間茅草搭建的中文補習學校,學費上,一年級為二十泰銖,隨著年級遞增,學費也隨之酌量增收。當時幼兒園到初二,共有十個班級,學生人數達二百六十一人。

慈濟推動農業生產輔導,指導村民種植果苗、茶苗等。泰國清萊府農業巡迴講習,農技師林阿田現場講解指導。(1995/07/29;圖片來源:賑災團提供)

勘察團隊與泰國最高統戰部的班立上校共同研討泰北扶困三年的計畫,經過兩次實地訪查後,草擬的扶困計畫涵蓋了慈善、醫療、教育和人文四大方向,慈善方面包括老兵的安養、收容、育幼院、住屋和水資源等。

在教育方面,為了使難民的孩子能夠在泰國生存,慈濟加強保育觀念,並希望在教材中培養孩子們的感恩心,促進人與人之間的和諧,也期待泰國政府能夠提供土地,讓慈濟在泰國的法規之下援建學校,但唯一的條件是讓這些孩子能夠取得學籍,同時在泰國同意的時數內學習中文。此外,為了改善村民的生活品質,還舉辦了夏令營、學佛營、農業講習等活動。

未曾停歇的關懷與膚慰

泰北三年扶困計畫,志工探訪熱水塘殘疾老人安養中心的長者;靜思精舍德融師父與長者互動。(1995/04/15;攝影:黃錦益)

慈濟剛開始接手時,當地的殘疾安養有熱水塘與帕黨安養中心兩區。為了更好地照顧這些老兵,慈濟徵求他們的意見後,將帕黨老人院的老兵搬遷至熱水塘安養中心,集中安養;當時德融師父也參與其中,一同關懷因戰爭而造成肢體殘疾的國軍老兵。安養中心的環境非常清幽,並設有佛堂,為他們提供精神上的依靠。

在1995年,慈濟正式開始關懷熱水塘的殘疾老人,當時德宣師父也去為這些老兵爺爺們送上毛毯等物資。隨著時間流轉,至今已三十年,這些老兵也逐漸凋零,但慈濟對老兵的關懷不曾間斷。

慈濟的愛 一直都在

清邁慈濟學校師生前往熱水塘殘疾老人安養中心進行關懷。圖:學生為長者按摩。(攝影:詹容丞)

隨著清邁學校的成立,非常感恩師生們承擔起關懷的使命,為安養中心的房屋粉刷牆壁、貼春聯,老師們也會協助搬運物資,志工們則為長者們測量血壓,並為他們修剪指甲。

最讓上人歡喜的一件事,就是這些老人終於能夠落籍在泰國,並且擁有健保卡,可以在泰國的醫院就醫。因此,熱水塘榮民之家是慈濟來到泰北的因緣起點之一。

歷史是由人創造的,人也可以改變歷史。當年,慈濟秉持佛陀的慈悲心與菩薩的大愛,關懷這些長者,儘管他們逐漸凋零,但我們的關懷與膚慰從未停歇,無論時間如何流轉,我們將繼續攜手前行,為更多需要幫助的人帶來希望與溫暖。慈濟的愛,一直都在。

(整理自2025年3月14日志工早會)

年代考據參考資料:

中華民國外交部

https://www.mofa.gov.tw/News_Content.aspx?n=96&sms=74&s=68825慈濟

慈濟月刊第330期(1994年5月)

https://web.tzuchiculture.org.tw/tpenquart/monthly/330/330c12-1.htm

靜思園地:清邁慈濟學校二十年 展館更新見證成長展望未來

https://www.jsnews.org.tw/stories/item/12906.html

Line客服

Line客服