文.魏玉縣

泰北三年扶困計畫,難民村散居在深山叢林間,志工翻山越嶺探訪難民。(1994/04/18;攝影:黃錦益)

「今與昔,以時空相隔;文字的記載,讓我們謹記,戰火在人間,嵌刻下一道道,深長的歷史悲痕......」

這是清邁慈濟學校,校史室更新展覽其中一張海報上的文字。

1949年到1954年,第二次國共戰爭期間,一批雲南籍的中華民國國軍,在戰爭的洪流中翻山越嶺,退至緬甸北境成了「孤軍」;他們猶如「流浪民族」般輾轉遷移,最終在泰北的荒山野嶺間安家落戶。數十年來,猶如難民的身分就像無形枷鎖,禁錮他們的人生;缺乏經濟來源,導致宿命般的貧窮,箝制著他們追逐人生的夢想。

由於政府援助泰北難民計畫即將結束,僑委會委員長蔣孝嚴先生前來花蓮靜思精舍拜訪證嚴上人,請求慈濟接手援助。(1994/1/29;圖片來源:花蓮本會提供)

1994年,中國大陸災胞救濟總會時任僑務委員會委員長的蔣孝嚴先生,親自到花蓮靜思精舍,請求慈濟接手老兵安養、住房改建和農業輔導等項目的援助。因證嚴上人悲心所發,遂牽起慈濟走入泰北的因緣,著手進行三年扶困計畫(1995年—1997年)

這段計畫執行期間,慈濟志工穿梭各個難民村進行援助。經長年奔走,逐漸了解深山學童求學的困難與匱乏。為使身為華裔後代的泰北孩子擁有學籍,進而能落籍在泰國,脫離難民身分,上人決定建校,將「短期扶困」化為「百年教育」大計。

展布團隊再續前緣 為學校更新展館資料

佔地二十甲的清邁慈濟學校依山勢而建,處處展現優雅寧靜的校園風光。(攝影:陳麗雪)

「佛教泰國清邁慈濟學校」自2005年5月16日小學部開學至今(2025年),已歷經二十年。目前學校設有國小、國中、高中部,全校教師八十餘人,學生數達一千一百多位。

十年前,清邁慈濟學校成立十週年時,慈濟基金會文史處文宣室(時為文發處多媒體組),曾受邀前往協助建立校史室的文史資料及校園情境布置。多媒體組的同仁投入近半年的時間,完成了二百七十張海報,並於校史室、走廊、教室及齋堂,都有因應不同情境主題所展示的靜思語、建校因緣及學校特色等海報,以達到「無聲說法」的境教功能。

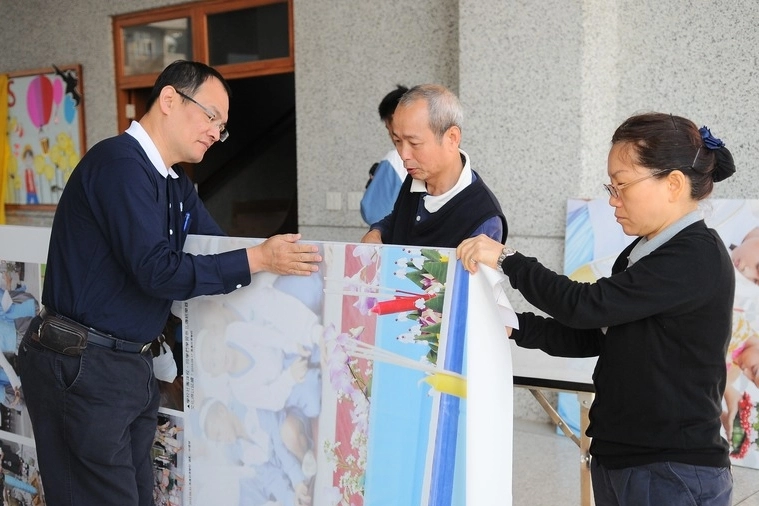

泰國清邁慈濟學校10周年暨泰北三年扶困計畫20周年,文發處多媒體組同仁羅政忠師兄(左一)準備張貼海報布置學校。(2014/02/27;攝影:林櫻琴)

2025年,正是泰北扶困三十週年和清邁慈濟學校建校二十週年,距離上次展布已有十年。在這十年間,學校持續在偏遠山間深耕,透過「三語教學」(泰文、華文、英文)培育具有國際視野的人才。學校屢次獲獎,畢業生的學業表現出色,且在社會上也有所成就,學校的成長與蛻變,有目共睹。慈濟基金會派駐在清邁慈濟學校的黃雅純,再次邀請文宣室同仁前往學校更新校史室的展布內容。

2025年2月9日,文宣室羅政忠主任帶領三位同仁和五位慈濟志工,一行九人前往清邁慈濟學校,共同圓滿這項任務。羅政忠提到,這十年來學校累積的資料量龐大,因此需要重新爬梳、整理,確認哪些事件值得記錄。為求精簡並找出亮點,文宣室負責專案的同仁邀約志工共同承擔,每個人分區塊閱讀,確定綱要與主題,再依據主題收集相關資料。

清邁慈濟學校校史室的展布建置於2025年2月12日大底完成,團隊歡喜地與殷文仙校長(左五)合影。(圖片來源:陳麗雪提供)

「我們不像以前那樣,只是呈現慈濟和學校的歷史,或是扶困做了哪些,但是這段歷史也是不可被忘掉的。」羅政忠表示,此次策展特別著重傳承與引領觀展者進一步了解,為什麼慈濟在「扶困計畫」過後,還要在泰北興建學校?因為要解決這裡的貧困問題,就要從孩子的教育開始。

相隔十年,如果只是簡單地更新校史室的圖片與文字,是沒有新意的。經過與黃雅純多次討論,展布團隊決定以「這個學校存在的價值跟意義在哪裡?」定調,而以「慈濟學生成長與蛻變」、「泰北因緣、三十年大事記」、「辦學特色」,以及「人文教育與學習成果」、「得獎與肯定、展望未來」和「慈濟緣起、四大八法簡介」六個主題為重點。

清邁慈濟學校校史室的展布資料,以建校緣起到教學成果等六個面向為主題,讓觀展者得以藉此更了解學校及慈濟。(攝影:陳麗雪)

展布內容多面向 呈現學校價值與成果

為了呈現學校存在的價值,策展的開頭需先展示教育成果――創校二十年,學校培養出哪些優秀的畢業生?有些成為醫生、建築師,還有成為老師等。「這些都是活生生的例子;因為學校的引領,孩子知道怎麼讓自己發光,如何對社會有所貢獻。」羅政忠說:「先從人的故事去講,才會有溫度。」

學生的規矩與人文教育,也是很重要的一環。羅政忠提到,在校園裡看到外來的客人,學生們總是恭敬地行禮、問好;這在許多其他學校是看不到的。「除了學校的一些樣態之外,還要把這三十年的大事記,每年挑幾件事情列出來。」羅政忠表示,在大事記之後接著呈現學校教育的特色,也就是校訓――慈、悲、喜、捨,以及生命教育、服務學習、傳統泰國文化和國際交流。

清邁慈濟學校的學生到校遇見師長,總是恭敬地行禮、問好,展現優良的人文校風。(攝影:游錫璋)

清邁慈濟學校是一所以文化扎根的學校,其辦學特色不僅限於「三語教學」,更重視泰國文化的傳承。例如每年六月的第一個星期四舉行的「拜師節」,學生會跪著向老師奉茶,並獻上捧花表達感謝之意。「這是泰國的文化傳統,所以不能只重在教育知識,而忘了文化的延續。」

要充分呈現清邁慈濟學校的優勢,就必須回歸到開發多元的教育資源。因此,學校帶領學生到茶山參與茶樹的培育,並到田間學習播種、插秧等農業活動。羅政忠說:「這不只是一技之長,更重要的是透過自然農法,讓他們學習敬天愛地和生命教育,這不是每個學校都有的。」

每年六月第一個星期四是泰國的「拜師節」。清邁慈濟學校的學生會在這天自製捧花,以跪拜的方式獻給師長,表達對師長教導的感恩之意。(攝影:林勁羽)

此外,證嚴上人常提醒,教育是「教之以理,育之以德」,學校不僅傳授學問,更要強調人文教育。羅政忠認為,重點不在於強化學校獲得了多少獎或牆上掛了多少靜思語,而是如何將靜思語融入在每次的人文接待,或環境教育中,學生能將人文教育內化,在日常行儀中自然呈現出來。

「慈濟來自臺灣」,這也是展布的重點內容之一。自1966年證嚴上人創建「佛教克難慈濟功德會」以來,至今已近六十年,而四大志業、八大法印所蘊含的內涵與精神,將透過展布,以簡潔的平面文字加以呈現。「我們會用擷取重點的方式,把每一樣都帶到。」從生活教育到得獎的肯定,延伸至學校重要人物的介紹,這些不僅展現對他們貢獻的肯定,更感恩他們多年來對學校的護持。

慈濟基金會文史處文宣室羅政忠主任(左)在展館布置完成後,向殷文仙校長(中)說明展布的重點及導覽的方向。(攝影:郭怡雯)

多功能展館 有助撒播菩提種子

「我十分感謝臺灣團隊,相隔十年,再次來幫學校更新校史室的展示內容。」清邁慈濟學校殷文仙校長表示,之前的展覽內容對學校有很大的幫助,不論是新到任的老師、剛入學的學生,或是來參訪的來賓、長官,都可以透過展覽,了解學校興建的緣起。

二十年前,殷校長尚在其他學校任教時,從報紙上得知慈濟興建的學校在徵求老師的消息,主動寫信到曼谷分會,待學校正式運作便進入校園服務,前後擔任八年的組長、主任,並接任校長十二年至今。

清邁慈濟學校現任校長殷文仙女士,從創校至今二十年,一直在教育崗位上孜孜不倦,讓學校歷年來獲得許多獎項肯定。(攝影:陳麗雪)

殷校長提到,十年前的學校還很「年輕」,現在透過更新後的展示內容,能更全面地呈現學校的成長和教學成果、教學理念及校友的見證等,感覺更有畫面感。學校會善用校史室的展示內容,讓觀展者對學校有更深入的理解,也讓後進的學弟妹們能以學長姐為模範,激發他們學習與成長的動力。

對於展館的更新,黃雅純老師與殷校長有著相同的感受。「『2.0版』的展場,不只能對外接引,也可讓所有的師生、家長和志工,藉此更了解學校及慈濟。」慈濟在泰北三十年,前三年扶困計畫主要以慈善為主,之後創辦學校延續慈善,深耕教育,尤其最近十年,成果累積迅速。

慈濟深耕泰北三十年,從慈善到教育,近十年成果顯著。殷文仙校長(左一)、黃雅純老師(右一)慰問摩羯颱風災區師生。(2024/09/12;圖片來源:清邁慈濟學校提供)

黃雅純是在泰國長大的華人,精通中文和泰文。她在臺灣完成大學學業後,就到慈濟基金會上班。她曾在慈濟曼谷分會承擔財務工作,1997年到泰北時,正值扶困計畫的最後一年,作為基金會與學校之間橋梁的黃雅純,當時也承擔了一些課務。她說:「在現場,才能夠真正知道學生、老師們的需求,以及如何把慈濟的教育理念落實在師生身上。」

在泰北投入教育二十年,從一所僅有五十八位學生和六位泰籍老師的小學校開始,黃雅純孜孜不倦投注在教育志業,去年(2024年)更獲得「中華民國第六屆海外師鐸獎」殊榮。她表示,在教學上,除了紮實地把學問傳授給學生外,教導人生的功課,也同等重要。

慈濟基金會派駐清邁慈濟學校的黃雅純表示,每年來學校觀摩、交流的團體很多,簇新的展館可讓更多人認識慈濟的教學理念。(圖片來源:黃雅純提供)

如今,簇新的展館已然建立,黃雅純心中有滿滿的願景,「學校是接引人群入慈濟的地方,每年來學校觀摩、交流的團體很多,是一個菩薩大招生的機會。」她信心滿滿地說:「即便只有種下慈濟的種子,也會有機會在某時某處發芽。」

Line客服

Line客服