文.周幸弘、許愷玹|圖.周幸弘

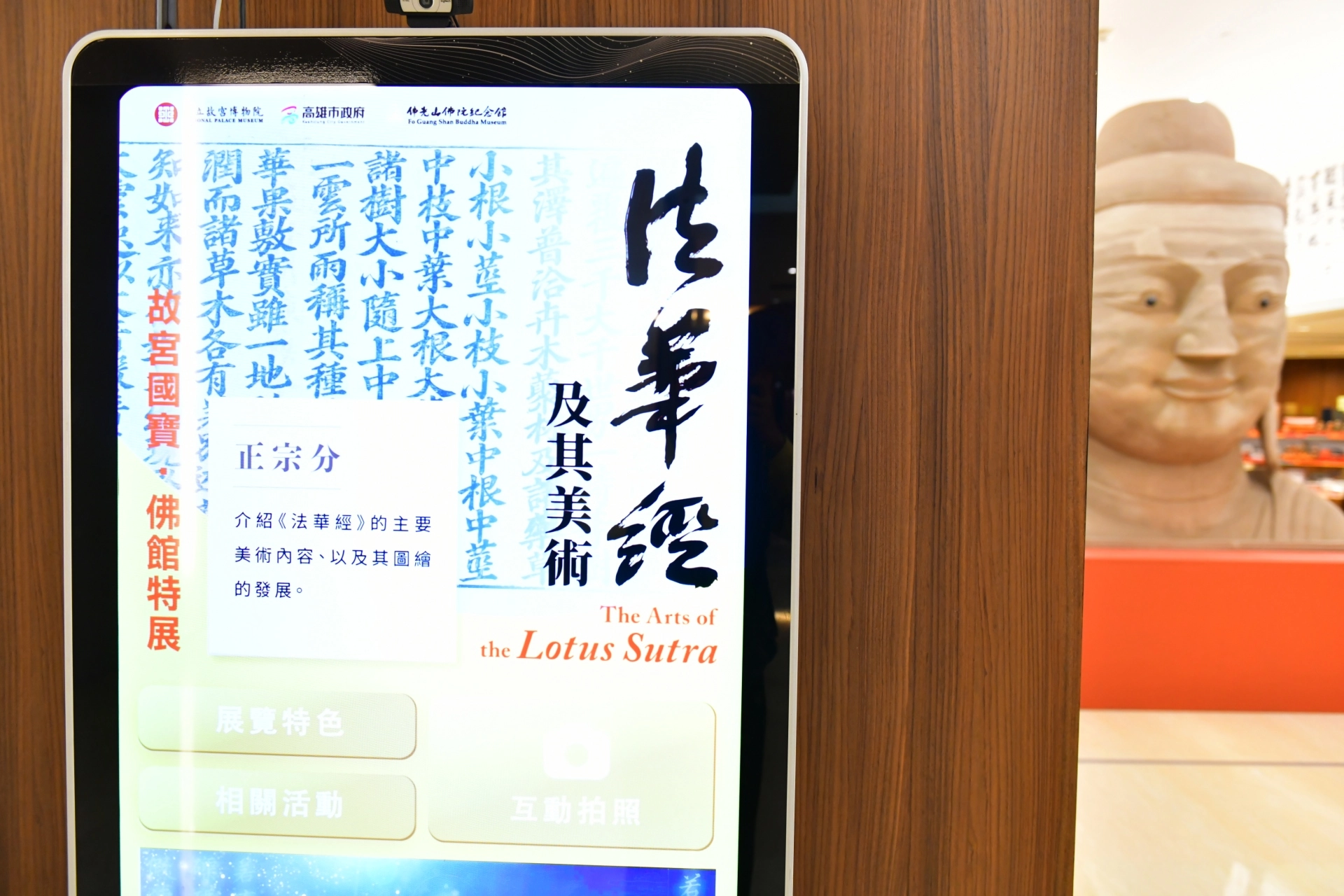

「芥子納須彌 雲岡石窟藝術特展」不僅是展覽,更是一次跨越時空的旅程,一場與佛法、歷史和內心的對話。

窗外天空多雲,雖然是個適合出遊的日子,卻少了攝影人最愛的明媚光線。但今天的重點不在景色,而是我滿懷期待的心情,因為我將前往佛光山佛陀紀念館,親身一睹2500多年前佛陀講經說法的真跡──《法華經》。對我來說,這不只是參觀一場展覽,更是一趟跨越時空的相會,一場與佛法、與歷史、與自己內心的對話。

車子行駛在國道上,雨後的山巒像披上了輕柔薄紗,雲霧繚繞,遠方的大佛若隱若現,半藏在雲霧之中。我心頭一震,何其有幸,竟能親眼目睹這樣的景象,這不就是《法華經》中「靈鷲山會」的再現嗎?隨著距離越近,我越是迫不及待地想舉起相機,記錄這稍縱即逝的畫面。

雨後地面積水的倒影中,佛陀法相莊嚴,四座寶塔隨身,宛如從天際浮現。

「哇!哪會按呢!」

當車終於停穩在菩提道上,四周卻突然無比靜謐,風停了,霧散了,眼前只剩一片安詳。剛剛還激動不已的我,頓時有點失落,原本以為能捕捉到壯麗的雲霧繞佛畫面,結果卻什麼也沒了......

正當我感嘆錯過一場奇景時,瞥見不遠處地上有一小片明亮的水窪,那是雨後地上的積水。我俯身細看,倒影中,佛陀法相莊嚴,四座寶塔隨身,宛如從天際浮現。我心頭一顫,這不就是另一種顯現嗎?佛陀的身影雖未留存在雲霧間,卻倒映在這方小小的積水上,清晰而寧靜,如同佛法無所不在,只待有緣人用心去感受。

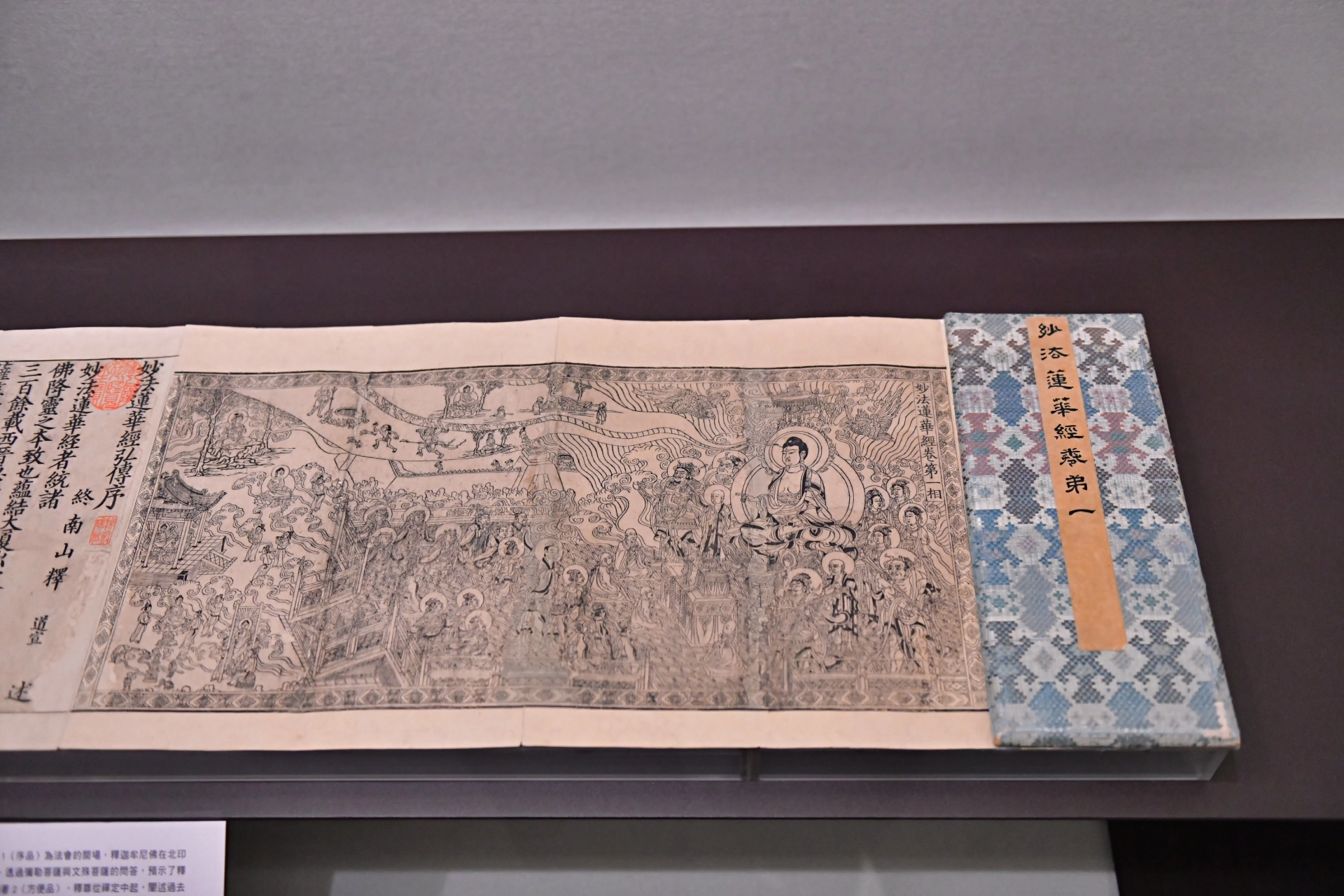

《妙法蓮華經》手抄本、刻印經卷與古畫,每一筆一劃都蘊含著千年來無數僧侶與書法家虔誠的心血。

進入展廳,一部部珍貴的《妙法蓮華經》手抄本、刻印經卷與古畫盈滿了我的視線,每一筆一劃都蘊含著千年來無數僧侶與書法家虔誠的心血。其中,宋元時期的刻印版畫最令我震撼,畫面細膩、生動地描繪出佛陀在靈鷲山上講經說法的場景,四周菩薩、天龍八部環繞,佛光普照,而我彷彿能聽見誦經聲在耳邊迴盪。

這些畫作是一種視覺化的經典詮釋,讓原本只能靠文字想像的境界,藉著畫作得以一睹風采。身為一名熱愛記錄佛法影像的攝影人,我深深被這些作品吸引。它們和我的照片何其相似,都是透過畫面說故事,以影像傳遞法味。

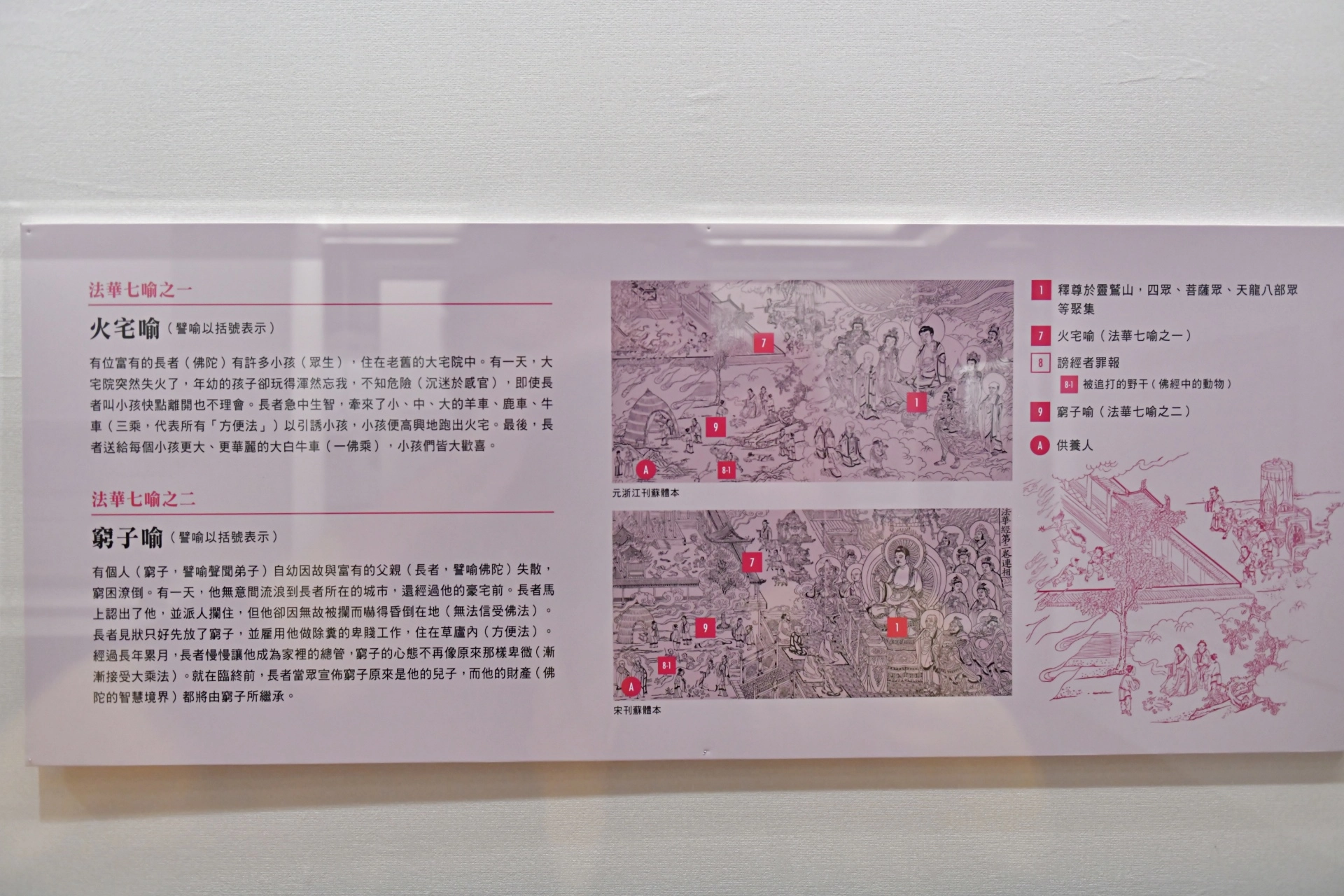

長者比喻佛陀,火宅比喻三界。佛陀見三界火宅中之眾生,因無法出離煩惱,而在三界中生死輪迴,因此以善巧的方法救度。

展覽中特別介紹了《法華經》裡著名的「法華七喻」,其中最讓我印象深刻的,是「火宅喻」的畫作。畫面中,一座破舊的大宅被烈火吞噬,屋內的孩童卻仍沉迷於嬉戲,全然不知危機已近。長者見狀,便以善巧的方便法引導孩子們離開火宅,獲得解脫。這正是佛陀度化眾生的象徵,提醒我們身處三界火宅,若不及時醒悟,便將永遠困在生死輪迴之中。佛法就像長者的智慧,引領我們走向解脫之道。

流連忘返於展廳中,我忽然想起今晨地面積水中的倒影。佛陀不僅存在於高遠的雲霧中,也顯現在身邊每一處微小的因緣裡。我一直以為,佛法的體悟來自閱讀與聆聽,但今天才明白,有時候,它就藏在一個不經意的抬頭、低頭間。

佛法從未遠離,只待我們用心去看、去感受、去領悟。

走出展館,我深吸一口氣,覺得整個人被法喜盈滿。原來,佛法從未遠離,它一直都在,只待我們用心去看、去感受、去領悟。

Line客服

Line客服