文.魏玉縣

2025年3月16日上午,臺中心田聯絡處舉辦了一場《毫芒微光一念間》茶書會,邀來作者靜淇師姊娓娓道來她的慈濟因緣,以及四十多年來與上人間的師徒之情。兩個小時下來,我聽得如癡如醉,眼光始終停留在這位我一向非常敬重的靜淇師姊身上。

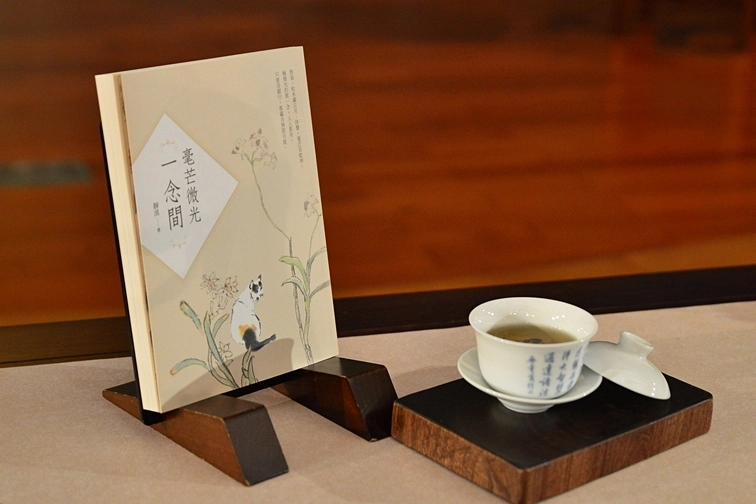

《毫芒微光一念間》茶書會,邀請靜淇師姊分享她的慈濟因緣與師徒情誼。(攝影:劉家鳳)

靜淇師姊的文章,這幾年來每月固定會在《靜思園地》中刊出,我幾乎每篇都拜讀過,也都非常喜歡。我喜歡文章裡簡約又平易近人的文字,字字句句都是她的真心,也是真情的流露。

「冰箱冷凍庫還有半條麵包,想吃又捨不得吃,每次拿出來又放回去,深怕吃完了,那僅存的味道會從此消失。因為,於我而言,那是鄭淑文在世最後做的一條麵包......」這是收錄在《毫芒微光一念間》中的一篇文章,名為「已成絕響的麵包滋味」開頭的一段話。

這段文字,讓我想起了我的媽媽。

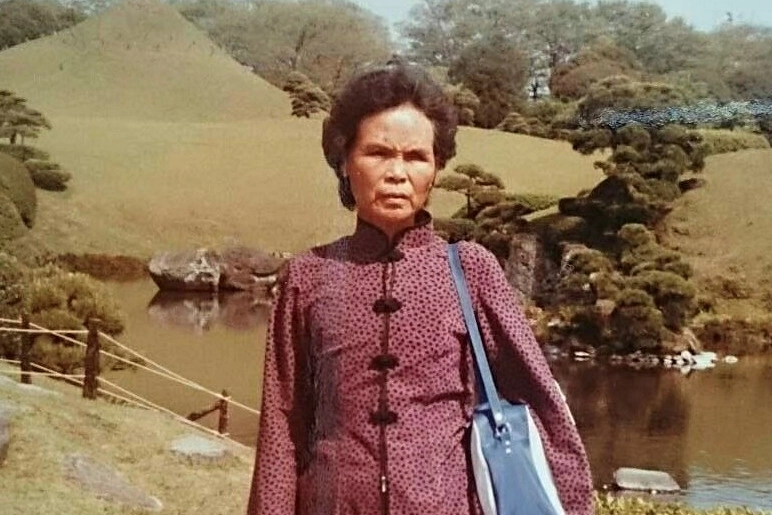

母親唯一一次出國,由姊姊魏秀玲陪同前往日本。(圖片來源:魏玉縣提供)

算算年歲,媽媽生下我時已經四十多歲。在日據時代,爸爸跟著先祖從苗栗輾轉來到國姓山間,與媽媽結婚後,為了生活又遷徙到草屯粗坑的山上(山茶巷)。那山上,現在開車到達大約四十分鐘,但是以往蜿蜒陡峭的山路靠著雙腿上下,要走多久呀!那是段經常要擔著作物到山下賣,再換取日用品上山,養活一家人的艱苦歲月。1956年為了生活便利,爸爸才又舉家搬到山下住。

在醫療資源匱乏的偏遠山間,幼小的孩子夭折時有所聞,所以媽媽到底生了幾個孩子,我真的不清楚,這可能要問我的幾個大姊姊了。我只知道,與我一起長大,真實與我互動的有十個,二男八女,我排倒數第二。為何說「倒數第二」?因為這樣就不用去計算我是全部排第幾?女生排第幾?

六位姊妹先後受證慈濟委員,並自稱「中區魏家姊妹」。前左起:魏淑美、魏玉縣、魏順妹;後左起:魏秀玲、魏玉珍、魏秀雲。(2018/01/28;攝影:游國霖)

家裡八個姊妹當中,有六個姊妹先後受證為慈濟委員,所以我們都自稱「中區魏家姊妹」。2017年7月,上人行腳臺中靜思堂,我們家族曾經拜見過上人,包括穿灰衣(社區志工)和做環保的家人,我們浩浩蕩蕩二十多人擠進了會客室。

上人說:「你們的媽媽是『菩薩肚』,生了這麼多『菩薩』。」是啊,想來多麼不容易啊!

媽媽在1996年,七十多歲時過世。因為白內障和青光眼,媽媽過世前幾年,雙眼已經看不到,日常生活起居完全靠「印象」,洗衣、燒飯、煮菜完全不用假手他人。「這是怎樣辦到的?」我常看著她雙手在前探索,心裡浮現這樣的疑問。唯一需要幫忙的,是要有人幫她穿針線。

幫她穿針線時,她會交代我線要留得夠長,這樣她才能用很久;縫衣、上鈕釦,一樣在摸索中完成。媽媽這樣一個堅毅的客家女性,就連雙眼看不見了,一樣不願麻煩他人。

雙眼失明後,媽媽仍靠「印象」料理家務,唯獨穿針需人幫忙。她總叮囑:「線要留長,才能用久。」堅毅如昔,不願麻煩他人。(情境配圖,攝影:王翠雲)

媽媽的衣服習慣訂做,一件上衣配一件長褲,花色都一樣。她過世時,我們整理她的遺物,發現愛整潔的她,竟然把每套衣、褲整齊地掛在一起,沒有一套是配錯的。我拿了其中一套收藏,作為對她的念想。此外,我還拿了一包她做的菜脯(蘿蔔乾)。

這包菜脯,我一直放在冰箱,將近三十年。我搬過家,也換過冰箱,這包菜脯一直都在。眼看它已變黑,我還是沒有動過,總想著「這是媽媽做的」。人家說「老菜脯」很好,前陣子想拿來煮,切成小塊。

「吃了,就沒了!」這念頭閃過腦海。因為用水洗過,所以我把它裝好,再放進冷凍庫。味道很濃郁,我想,這是想念媽媽的滋味......

魏玉縣師姊將媽媽做的菜脯珍藏在冷凍庫近三十年,封存的不只是味道,還有對母親的思念。(攝影:魏玉縣)

Line客服

Line客服