文.簡毓嫺(新竹)

三十年前,網路剛剛興起,我開始學習打字,並使用e-mail通信,等待緩慢的撥接上網,還用ICQ與朋友聯繫。如今,科技日新月異,以來不及眨眼的速度,來到了人手一機和AI的時代。

科技飛速發展,如今已進入人手一機和AI智能的時代。(攝影/Abdulrahman Hritani)

更早之前,在沒有網路的年代,我喜歡買漂亮的信紙和信封,寫下一封封的手寫信,附上一張在相片沖洗店洗出來的生活照,走遠遠的路到郵局,寄給遠方的朋友。

接下來的日子,就是等待、再等待。等待信箱捎來遠渡重洋的郵件,我會小心翼翼地把信封上的郵票泡水取下,仔細收藏在集郵冊裡。郵件有時沉甸甸的,裡面有朋友回寄的生活照,時而附有一些書籤小卡。而主要的重量,還是來自於朋友回了好幾頁的手寫信,不同的朋友、不同的字跡,展現了不同的個性。透過原子筆墨書寫描繪的生活點滴,彷彿可以看見朋友躍出信紙,在我面前說話。

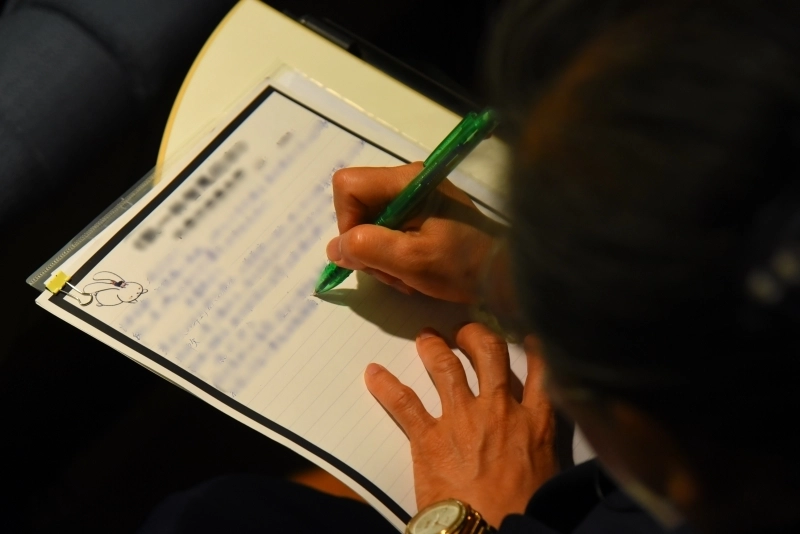

在沒有網路的年代,透過信紙欣賞朋友的手寫字跡,感受彼此的生活點滴。(攝影/留瓊玉)

縱然我們從手寫字的年代,逐步進展到電腦螢幕上方正字體的年代,我們仍然可以從文字的堆砌與字句的組合中,感受到寫作者的「誠」與「情」。我喜愛的作家琦君女士,她的文字自然樸實,不加粉飾,卻能讓讀者彷彿身臨其境,在平凡的字句中,感受到她的清新溫暖與善良。因此,她的作品部部經典,歷久彌新。

隨著科技不斷進步,效率不斷提高,給ChatGPT幾個指令,它就能在幾秒鐘內寫出洋洋灑灑的文章。日前,我看到一段文字,初見時驚訝於這段文字的詞藻華麗、語意工整。然而,再多讀幾行,便霎然明白,這肯定是AI寫的文字,因為少了靈魂,讀不到「人」的氣味。

AI替人類節省了不少時間,卻始終無法取代人類感性柔軟的那一面。(圖片來源/freepik)

不可否認,AI確實替人類節省了不少時間,讓我們變得更有效率,但它始終無法取代人類感性柔軟的那一面。唯有人,才能透過各種形式,展現人性中的至真、至善、至美,而這是機器人產生的文字無法達到的。

琦君女士的大學恩師夏承熹先生曾勉勵她:「文學上充分發揮溫柔敦厚的美德,柔能克剛,尤可增進人間祥和氣象。」我相信文字帶有能量,溫暖的文字,具有強大的感染力,可以安撫、鼓舞人心,甚至能深入人心,引起共鳴。我也這樣期許自己,鍵盤上敲打出的每一個字詞,都是真心誠意,用一個字、一個字堆疊出的微小力量,為人間增添一點點祥和氣象。

Line客服

Line客服