撰文/葉子豪(臺北)

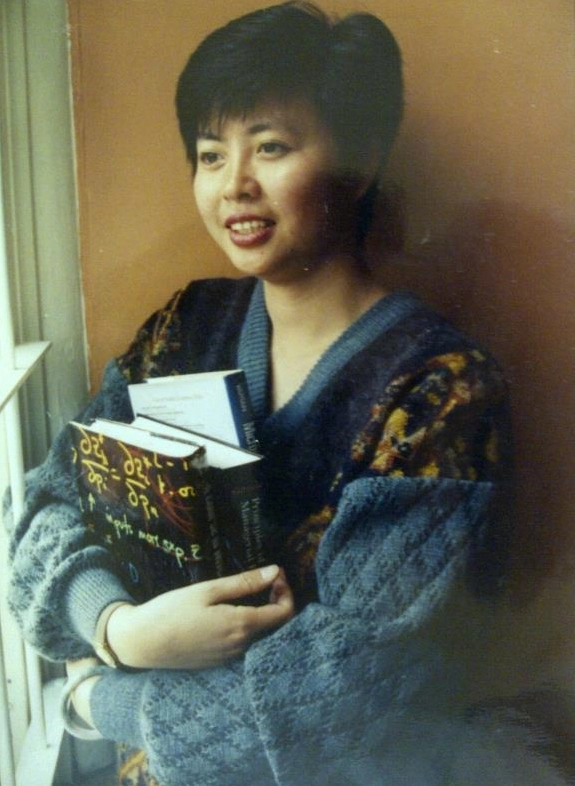

旅美臺灣留學生溫文玲,在發病半年後返臺,並籲請政府開放移植的法條限制,救了全球數千位的白血病患。(圖片來源/溫文華提供)

在臺灣醫療史上,溫文玲是一個必須被銘記的名字。

英年早逝的她,不是醫護人員,不曾以行醫的方式救過一個人;但是她挺身而出突破法令窠臼,讓數千名和她一樣罹患血液疾病的人,獲得難得的生存機會。儘管奮鬥到最後,溫文玲依舊因血癌而辭世,但她點燃的希望之光,卻長明至今。

這段與血液疾病對抗的故事,始於一九九一(或二)年,時年二十八歲(或二十九),正在美國愛荷華大學攻讀財務管理博士學位的溫文玲,已和夫婿吳旭光結婚三年。夫妻倆準備孕育下一代,溫文玲於是到醫院做體檢。

醫師抽血檢驗,赫然發現她的白血球數量異常地高,正常值應在4000到10000 個 /mm3之間,但溫文玲的數值卻高達九萬!

對於罹患血癌患者來說,骨髓移植成功是唯一的希望。圖為醫護人員為志願捐髓者抽血。(攝影/顏霖沼)

「她電話裡說她罹患血癌,只剩下十八個月可活,她希望我們大家好好珍惜生命!」姑姑溫守珍表示,當時溫文玲要活下來,骨髓移植成功是唯一的希望。

「當時我們以為我們這一家這麼多人,應有機會找到可捐骨髓的人。當所有人中都找不到可配對的骨髓時,才意識到這種機率像是大海撈針一樣困難。」

為了求生,溫文玲發揮研究生的本事,到圖書館裡窮究血液疾病的相關學問,了解到同種族者骨髓幹細胞配對機率較高,但也因此得知,當時臺灣的《人體器官移植條例》把骨髓視同器官,禁制三等親以外的骨髓移植。

如是規定,本是為了防止如賣肝、賣腎之類的不法器官交易,卻無意間限縮了血液及患者的求生之路。但即使法令允許非親屬間的骨髓捐贈,溫文玲的求生之路依然坎坷難行,因為當時全球骨髓資料庫中,亞裔、華裔族群的數量不多,相對能配對上的機率就更低了。

慈濟志工於各社區進行造血幹細胞捐贈驗血建檔宣導,並親切地向路過的民眾做介紹。(攝影/吳嘉博)

「所以她認為推廣驗血活動增加資料存檔,以及修改臺灣的法律是當務之急。」姑姑溫守珍說,當時溫文玲曾配對到合適的捐贈者,而且對方也願意捐贈,但她卻選擇延後骨髓移植,趕緊去完成自己認定的使命。「她對我說,即使是絕症也要讓它變成有意義。」

藉由頻繁的投書、演講,溫文玲成功地吸引了母校愛荷華大學師生及媒體記者的注意;當時大提琴家馬友友在當地開演奏會,得知溫文玲的故事後也向她致意鼓勵。

由於溫文玲在讀博士期間也教課,學校的律師甚至為她爭取到校長發的聘書,讓她能以正式教師的身分取得教職員的健康保險。

一手動時千手動,溫文玲的故事傳遍美國華人圈,旅美慈濟人得知後,也開始對她伸出援手。

溫文玲以重病之軀極力奔走,終於感動行政部門與立法院,臺灣終於可以進行非親屬間的骨髓移植。圖為每位建檔者的血液,都妥善封存在容器內。(攝影/洪晨軒)

「一個臺灣留學生,六百多位美國人為她發起驗血,我們華僑在洛杉磯這麼多,應該為這走上街頭,為她做驗血活動才對。」得知溫文玲母校師生,為這位身為亞裔的博士班同學發起驗血活動,美國慈濟志工王思宏,也帶動洛杉磯慈濟人展開募款、驗血活動。

那時從蒙洛維亞開始,第一天就吸引了四百多人前來驗血,後來陸陸續續有六百多人響應,是為美西華人社區一大盛事。

及至一九九二年九月,病況加重的溫文玲,依舊不惜長途飛行的辛勞,返回臺灣推動修改《人體器官移植條例》。她在友人協助下召開記者會,推廣骨髓捐贈能救人又無損己身的觀念,並向當時的衛生署長張博雅請命,請政府解除不合時宜的法令限制。

溫文玲以重病之軀極力奔走,終於感動了行政部門與立法院,一個月後修法完成,臺灣可以進行非親屬間的骨髓移植了。

臺灣非親屬骨髓移植滿一千例,骨髓移植先驅陳耀昌教授(站者)於感恩記者會上進行分享。(2012/08/13;攝影/黃莉美)

「一個小女子修改了國家的法律! 報紙的頭條新聞都在報導,我們在洛杉磯的電視上也有報導。她認為最困難的第一個目標成功完成了。」姑姑溫守珍喜悅地說。

法令鬆綁之後,第一要務就是成立臺灣本土的骨髓資料庫;為此,溫文玲拜會慈濟的證嚴上人,以及醫界重量級人士陳耀昌等人。

深受血液疾病之苦的她,知道要成立並經營骨髓資料庫,必須投入龐大的人力、物力資源,若被有私心的財團把持絕非病人之福,因此希望由非營利的慈濟來經營,而且當時幾個知名大醫院評估後,也一致推薦,只有慈濟可以承擔。

茲事體大,時任慈濟副總執行長的林碧玉當下不敢應允,表示要回花蓮請示證嚴上人。沒想到反應過快的新聞媒體,立即刊出「慈濟準備要接骨髓資料庫」的訊息。

「好啦!還是我釋證嚴來擔。」如是天大的事,上人雲淡風輕地回應。

1993年10月24日,臺灣第一場大型骨髓捐贈驗血活動,於彰化八卦山舉行,共有840人共襄盛舉。(攝影/黃錦益)

一九九三年十月,慈濟骨髓庫成立,陳耀昌代表臺大醫院將先行蒐集來的兩千多筆志願捐髓者資料及一千多萬元所餘募款,全數捐贈予慈濟骨髓庫。

十月二十四日,慈濟志工便在彰化八卦山,舉辦了慈濟首場骨髓捐贈驗血活動。

與此同時,溫文玲卻進入了人生中的最後階段,儘管她在一九九三年五月二十七日,完成了骨髓移植,但終究未能挽救性命,於一九九四年二月一日凌晨逝世。

「文玲沒有等我告訴她一切都如她的期望在進行,但我猜她早就知道了,否則怎麼會走了呢?」姑姑溫守珍,在溫文玲過世後次日,接到愛荷華大學校長的慰問信,信中寫到二月二日當天,全市會降半旗向文玲致哀及致敬,也希望家屬能同意,將她的大體暫厝於學校禮堂內,供民眾瞻仰遺容。

2023年7月,藉由大中區《無量義 法髓頌》經藏演繹,希望有更多愛心人士一同參與和支持骨髓捐贈驗血活動。(攝影/黃宗保)

備極哀榮的禮遇,顯示美國友人、師長,對這位臺灣留學生遺愛人間善行的尊敬。而由她拋磚引玉促成的慈濟骨髓幹細胞中心,自一九九三年成立迄今,已完成了5691例骨髓及周邊血幹細胞移植,其中有2360例是臺灣在地人(註)。

就如《無量義經》所述「譬如船師身有病,若有堅舟猶度人。」溫文玲為了臺灣乃至全球血液疾病患者的生存福祉,不惜犧牲自己做骨髓幹細胞移植的最佳時機,努力打破法令窠臼,催生臺灣本土的骨髓資料中心。

她短暫的一生,雖然永遠定格在而立之年;但其精神,卻永遠嘉惠血液疾病患者,如燈燈相續,雖死猶生。

(資料來源:慈濟月刊,溫守珍、王思宏口述)

(註):慈濟骨髓幹細胞中心統計資料,截至2023年8月31日,移植案例數為6518例,臺灣3075例,海外3443例。

資料來源:https://btcscc.tzuchi.com.tw/index.php/2022-05-18-08-48-21

Line客服

Line客服