撰文/寧蓉(明靜)

2023年2 月6日,當地時間凌晨4時17分,臺灣時間上午9時許,在土耳其南部加濟安泰普省接近敘利亞邊界地區,發生規模7.8級、震源深度17.9公里極淺層的強烈地震。約11分鐘後,緊接著又發生了6.7級餘震;9小時後,當地時間下午1點24分,在7.8級強震的震中北部,大約95公里處的卡拉曼馬拉斯省,又發生了7.5級強震,震源深度約10公里。

◎ 震驚世界的土敘雙強震

土耳其南部於2月6日發生芮氏規模7.8強震,造成嚴重災情。慈濟立即啟動援助行動;熊士民副執行長(濟宗,左三)分析建築物倒塌原因。(攝影/楊景卉)

針對強震與餘震,地震學家與構造學家分析認為,這兩次強震均發生於東安納托尼亞斷層系統(East Anatolian Fault),皆為左旋走滑斷層,又因位於土國與敘利亞交界地帶,因此被稱爲「土耳其、敘利亞雙強震」。

地質學家表示,在同一天、同一個地區、同一個斷層系統中,發生兩次強震是十分罕見的。由於兩次強震均發生在大陸板塊,地表人口密集,因此對當地造成巨大災難;除了房屋倒塌、坍塌無數外,公路與鐵路更是嚴重損壞。加上正值寒冷冬季,很多地方震後開始降雨和降雪,導致救援困難,傷亡慘重。

2月16日,先遣團進入災區勘察。團隊抵達加濟安泰普省受災嚴重的努爾達伊鎮勘災,有三百多棟的房子因地震倒塌。慈濟人看著滿目瘡痍的景象,審慎評估後續的援助項目。(攝影/楊景卉)

截至2月28日上午,強震造成土國11省、敘利亞6省,共計17省大面積受災。土、敘兩國合計5.2萬人罹難、12.2萬人受傷、38.4萬多棟房屋倒塌或損毀。

地處三大板塊交匯處的土耳其,長年地震頻傳。此次災情導致死亡人數及毀損程度,已遠遠超過1939年土國東部埃爾津詹發生的地震(註),當時約有3.3萬人遇難。

地質學家根據東安納托尼亞斷層,向南延伸斷層上的活動週期分析擔憂表示:「在未來的幾年內,東安納托尼亞斷層,向南破裂並發生大地震的可能性不容忽視。」

此次震驚世界的罕見雙強震,成為目前土耳其歷史上,最具破壞性和毀滅性的自然災害。

◎ 千里風雪跨國送愛

中華民國搜救總隊為國際非政府組織(INGO),共有21人前往土耳其協助強震後救災工作,2月18日傍晚搭機返抵桃園國際機場。(攝影/陳玉萍)

慘重災情舉世震動,九十多國立即派出搜救精銳搶進災區救援。臺灣政府先後派出一百三十位特搜隊員(屬消防署)、五隻搜救犬,在災後第二天即分批趕往重災區阿德亞曼省,而民間組織中華搜救總隊,也前往搶救生命。

秉持災難救助總是「走在最前,做到最後」的臺灣佛教慈濟慈善基金會,也快速於地震當日組織應變中心,啓動人道援助機制;並於7日在花蓮靜思精舍,發起「大愛共善‧救拔苦難──馳援土耳其」全球募心募愛活動。

臺灣首梯賑災團一行十人,也於2月10日出發,飛行十二小時,緊急趕赴八千公里外的土耳其伊斯坦堡與慈濟當地志工會合,成立「慈濟緊急救災總指揮中心」。

2月15日,土耳其慈濟人在當地採購的第一批2620條毛毯抵達滿納海國際學校,敘利亞志工們合力搬運卸貨。(攝影/Mohammed Nimr AlJamal)

13日,獲得土國核可慈濟進口毛毯與發放計劃,並准許前往災區賑災後,勘災團急災民所急,慈濟土耳其本土志工胡光中説明:「我們除了準備上人慰問信、物資卡外,還同步在當地緊急採購了一萬條毛毯及五千條圍巾,希望及時把愛與關懷送到災民手中。」

在證嚴上人的祝福下,勘災團馬不停蹄採用兵分兩路再會合的方式,自2月17日起展開一連串「不分宗教、不分種族、不分語言」的大愛無邊跨國救援發放活動。

臺灣本會宗教處海外事務室副主任林裴菲表示:「截至3月9日,慈濟在土耳其伊斯坦堡及加濟安泰普省、哈泰伊省重災區已發放十八場次,總計嘉惠9936戶,目前仍有3.5萬戶等待發放。」目前,已有兩萬多人收到了物資卡,作爲生活所需的經濟來源,更有七萬多人領到了這條厚實、溫暖的毛毯,來度過這嚴寒的冬季。

◎ 感恩尊重平等愛 普天之下一家親

慈濟自3月5日起於重災區加濟安泰普省努爾達伊鎮展開連四日的發放,3月8日發放1565戶,嘉惠6224人。作為發放場地的市集旁邊就是震災毀損的建築,看了令人感傷。(攝影/Mohammed Nimr AlJamal)

位於加濟安泰普省的努爾達伊,是此次災難的重災區之一;無情地震摧毀了往昔的繁華,放眼望去一片死寂,沿途建築物多數倒塌毀損,連最繁榮的市中心商家也黯淡無光。

「這回火車站也難逃地震襲擊,全毀。」一位在爾達伊車站服務超過25年,負責列車調度的老員工說:「居民們都知道,這個小鎮位於東安納托尼亞斷層上,而這條斷層已經平靜了兩個世紀。」

千里之外的慈濟志工們,秉持證嚴上人「感恩、尊重、平等愛」的人道精神,輕輕踏上了這塊受傷的國土。災後超過一個月,慈濟勘災團,仍堅守在重災區持續發放關懷;除了「重點、直接」的發放外,尊重生命始終如一,時時刻刻付諸實際行動,膚慰苦難。

3月7日的努爾達伊鎮天氣寒冷,氣溫只有9°C左右。臨時災民服務中心裡,有一群有願、有愛、力無窮的志工們,親切問候、關懷每一位前來領取物資的民眾。雖然發放戶數高達2600戶,但由於慈濟採用科技發放法,而現場也有非常多的報到櫃檯,因此發放現場井然有序,災民既不需大排長龍等待,也不會覺得非常擁擠。

經過不斷努力與土耳其政府溝通,3月14日努爾達伊發放完畢後,志工團隊終於獲准進入敘利亞籍災民的帳篷區探訪與造冊。志工造訪帳篷,與敘利亞籍災民小朋友互動。(攝影/Kahraman Muhammed)

「我失去了我的女兒,我沒辦法救她。」一位失去寶貝女兒的父親,得到溫暖的關心,在志工寬大厚實的臂膀傷心痛哭。

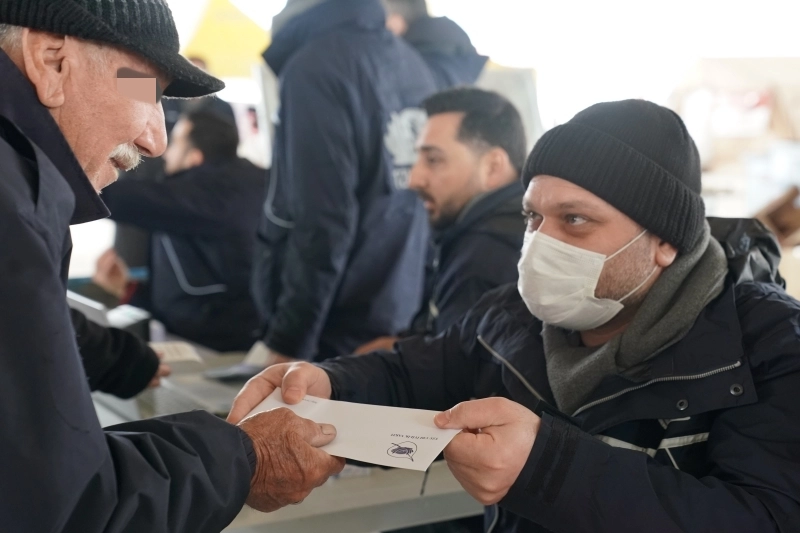

一百歲的人瑞老奶奶,在家人的陪伴下親自前來發放現場,志工們親切熱情的噓寒問暖,讓她終於釋放了三個星期以來的惶恐與不安。領到裝有購物卡的信封袋,老奶奶握著志工溫暖的手,開心的笑了。

「土耳其是我們的兄弟,我們(慈濟)當然要來援助他們。」當年背著書包,逃難到土耳其的敘利亞籍難民傑內德,感同身受的同理心,讓他以慈濟志工的身分,積極勇敢地奔赴重災區營救鄰國弟兄,幫助他們免於飢餓災難與恐懼。

每一個發放現場,志工們在給予物資卡或毛毯時,不僅彎腰鞠躬、雙手奉上,更在冷冽的寒風中,親手為災民圍上圍巾。志工們希望通過一雙慈悲的眼神、一個膚慰的動作,表達這一分的溫暖和愛的力量,也虔誠表達全球慈濟人最誠摯的祝福。

災民收到慈濟的環保毛毯非常欣喜,開心向慈濟人表達感恩。(攝影/Abdulrahman Hritani)

這一分「無緣大慈,同體大悲」的誠與情有感援助,也實實在在溫暖了當地無數受災民眾的心。

有位災民分享他的心情:「今天拿到的這些物資,我感受到的是一分尊重。我對您們的發放方式,非常地感恩。」受到災民的肯定,讓連續一個月奮戰在救災第一線的胡光中很受鼓舞;雖然疲累不堪,但「但願眾生得離苦,不爲自己求安樂」的使命感,驅使他及青年志工們,仍然熱情滿滿,愛無量。

真誠有感的援助及熱情周到的關懷,普天之下一家親的溫暖擁抱,讓災民感受到的是一分尊重與愛;而這分細緻與用心,也受到當地媒體的關注。

◎ 國際賑災慈濟模式 吸引當地媒體報導

3月14日,於重災區加濟安泰普省努爾達伊鎮展開第二輪賑災發放,核對簽名區的本土志工團隊一字排開嚴陣以待。(攝影/Kahraman Muhammed)

面對龐大的災民數量,志工善用科技,透過雲端造冊再以手機簡訊傳給災民,上頭寫著時間、地點,讓民眾可以詳細掌握時間,不用漫長等待。

「其實今天對志工們來説,是一種體力上的挑戰。沒想到天氣會這麼冷,我們預計發放2600戶。以昨天的情況來説,應該到下午三、四點就有機會可以完成。希望大家都會來,如果沒有發完,明天會繼續。」慈濟土耳其本土志工周如意解釋:「而且今天有土耳其的中央社(媒體)來採訪。」

慈濟國際賑災模式,吸引土耳其最大媒體之一的安納多魯通訊社,也特地前來採訪報導這前所未聞的發放模式。

媒體記者們在現場,親眼看到許多民眾領到了毛毯和物資卡,而這一張張凝聚全球慈濟人無私大愛的小小購物卡,可以讓當地受災民眾,足足在未來兩個月採購民生所需。這一分「組織動員有序高效,愛無疆界誠意救援」的幫助力量,相信他們會銘記在心。

當地媒體土耳其中央社記者(Anadolu Ajansı)一早前來採訪報導,介紹慈濟的發放;土耳其慈濟負責人胡光中師兄(右一)接受採訪。(攝影/Mohammed Nimr AlJamal)

「我們是來自臺灣的慈善團體,在全世界有超過一千一百萬會員......」胡光中接受採訪時,感動得幾乎落淚。

通訊社3月8日的報導,以斗大的標題寫著:「來自臺灣的慈濟基金會,展開對(土耳其)地震災民救災援助。慈濟基金會土耳其代表胡光中表示:『慈濟發放毛毯和物資卡,目前已發出價值7300萬里拉。』」

「這種發放方式,真的很完美,每一個細節都考慮得很完整。」努爾達伊社會援助基金會負責人哈克,對慈濟的發放模式很感興趣,也非常讚歎。

「我認爲非常正面,它(通訊社)這新聞出來,其實很多地方也間接的幫助到我們和其他地方政府的溝通。」胡光中事後接受大愛台採訪時説明。

也因爲媒體的報真導正,讓世界再一次看見臺灣、看見慈濟。

◎ 賑災模式與時俱進 善用科技作後盾

本土志工Abdulrahman Alkebi̇r(右一)恭敬為災民送上物資卡。(攝影/Abdulrahman Hritani)

慈濟的發放方式行之有年,且發放流程尊重災民又有秩序,除了人文關懷,還有科技輔助。雲端造冊發送簡訊,合作協力環環相扣,流程安全更便民。

兩名敘利亞籍慈濟志工是專業的IT人員,他們將發放名單雲端造冊,再以手機簡訊通知災民。

「這個系統花了六年的時間,我們不斷地精進,就是要讓災民到現場不需等待太久;而領取程式只需要30秒,就可以領到物資。」IT人員巴賽爾表示。

慈濟透過先進的科技賑災,也透過志工的雙眼與雙腳,踏遍各個災區;惟願救拔苦難、膚慰蒼生的所有愛,給予他們安穩樂處,讓每一顆受傷的心慢慢修復。

註:埃爾津詹是埃爾津詹省省會,1980年人口約7.3萬。位於幼發拉底河上游卡拉蘇河北岸,控制通過該河谷地的東西向交通要道,有棉紡織、絲織、製糖、銅器製造與製藥等工業。

它位於土耳其地震危險性最高的北安納托尼亞斷層,歷史上多次遭地震破壞。土國有紀錄以來損失最嚴重的一次,發生在1939年12月27日凌晨2時,史無前例的7.9級大地震襲擊該地。

強震使八十個村莊和幾十座城鎮遭到破壞,埃爾津詹除一座監獄外,其餘建築盡成一片廢墟。城裡所有醫生和護士全數罹難,絕大部分官員也被砸死,整個城鎮被徹底毀滅。

Line客服

Line客服