圖文/劉蓁蓁

三十四歲的小吉,是警察局鑑識科巡官。他的工作場域,是在命案、意外或火災現場,負責鑑識事故與意外發生的原因;他看過各種悽慘、光怪陸離的死狀,面對的都是不可逆轉的死亡。

刑案災難意外 經歷各種生命現場

「到現場時,通常都已經死亡了,所以不會送醫。救護人員來,只要是明確死亡,就不會上救護車送醫再做搶救了。」

因選修的課程都與鑑識及法醫課程相關,小吉從就讀警大鑑識系開始,便開始到各種意外現場實習。他看過各種死亡案例,印象較為深刻的,是實習時的第一個案件──火災焦屍。

「......燒焦的屍體是硬硬乾乾的,沒想到人體會變成這樣。我們也是要參與解剖,法醫在解剖時,鑑識人員就要在旁協助,然後拍照錄影記錄。」

看似冷漠無情 只為替死者發聲

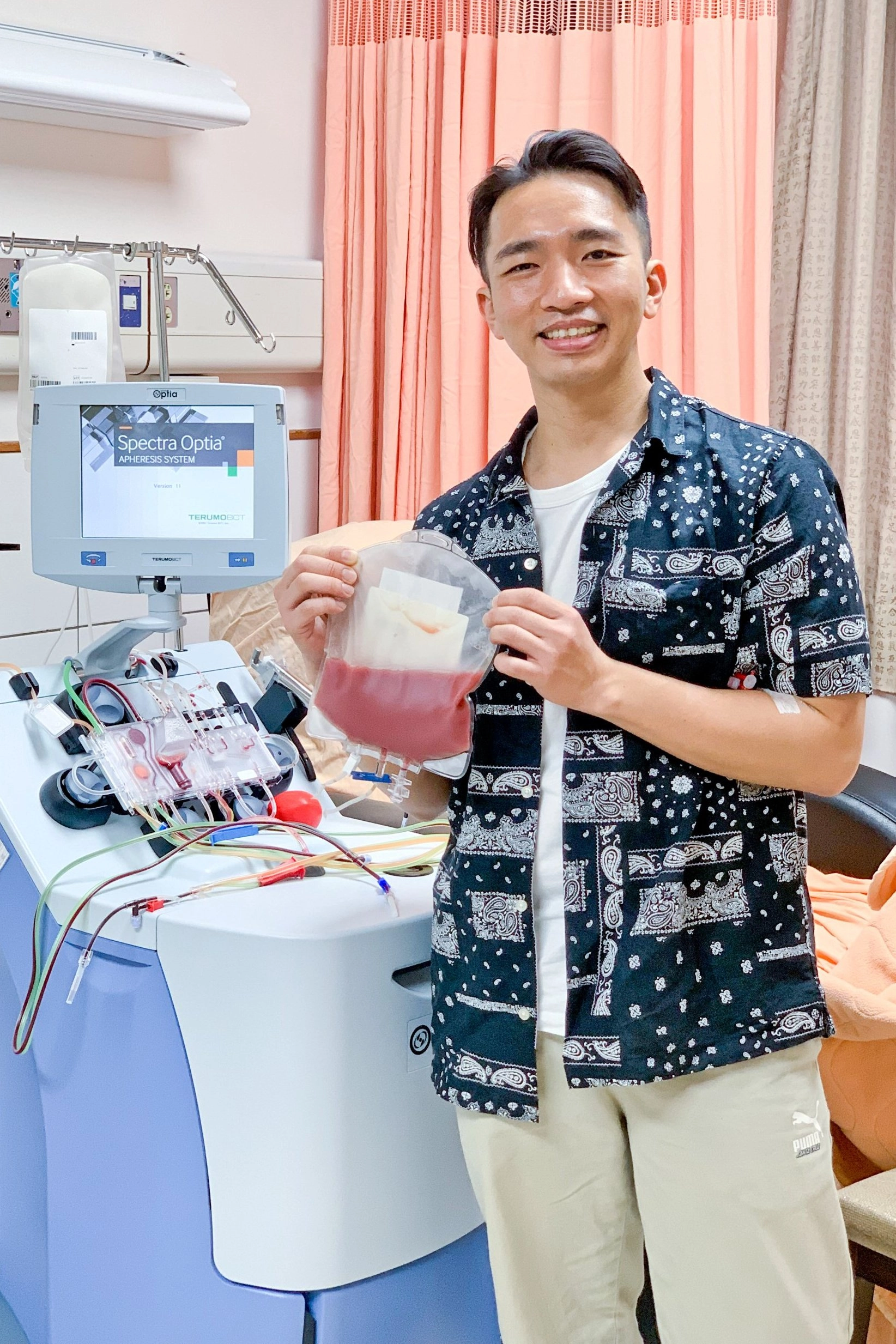

鑑識科巡官小吉完成捐贈,拿著自己的血袋留影。

由於工作的關係,小吉看到的總是最悲傷的那一面,但因為職責所在,必須保持冷靜與中立,情緒不能因而有所波動;唯有抽離情感,才能清醒的觀察,並協助調查與收集現場證物。

「其實這份工作做久了,我覺得我變得有點冷血。」小吉坦言,假如每個案例都投入情緒的話,這工作無法從事太久。「通常家屬的反應都會很激動,但我必須是冷靜的;雖然看起來很無感或冷血,但因為有任務在身,我們要跳脫情緒,必須態度中立,要很淡定理性,才能好好把該做的事做好。」

面對死亡,對小吉來說雖然早已習以為常,但仍期待能在被動不可逆轉的環境裡,為死者伸冤,釐清事實的真相。「當我在工作時,看到的都是木已成舟的事情,也就是死亡。那時候,我在工作上是比較被動的,我沒有辦法改變什麼,只能就現場的狀況去為死者發聲。」

無常示現 把握因緣即時行善

相較於在工作中的情感抽離,小吉把對生命的熱情放在日常生活裡,珍惜且把握每一個可以付出助人的機會,例如捐血助人。

二〇一五年,小吉在花蓮任職期間,透過慈濟骨髓捐贈關懷小組志工黃心冉得知,造血幹細胞捐贈可以救人一命;他二話不說,把握機會參加驗血建檔活動。

二〇二二年,當他被通知配對成功時,他立刻同意並且配合捐贈前的血樣複檢與身體檢查;確認捐贈日期後,隨即安排休假到院捐贈造血幹細胞。

「當初在血液建檔時,我其實沒有多想,想說配對到我一定會捐贈。而配對到了,就一步步走血樣複驗;當複驗體檢合格,也就理所當然的捐了。我順著自己的意思,做我該做的事情。」

二〇一五年小吉在花蓮縣警局服務時,應好友黃心冉的邀約前往花蓮慈濟醫院參加驗血建檔。(圖片來源/小吉提供)

這一次,小吉來到花蓮慈濟醫院,同樣也是生命現場;但這次任務不同,意義也不一樣。

「我今天捐髓給一個需要的人,他可能真的因為這些造血幹細胞而重生,有了活下去的機會。所以對我來說,這件事情,是我主動可以做的;因為我主動提供我能力所及的東西去幫助他,也許他真的可以因為這些,而延續他以後的生命。」

知名藝人陳孟賢(前)在了解捐贈流程後,立刻捐出十西西血樣建檔,留下救人的機會。(攝影/黃心冉)

陪同小吉前來捐贈的好友,知名藝人陳孟賢,也在小吉捐贈後,填表抽血建檔。

陳孟賢在建檔後,透過臉書直播和粉絲們分享:「從前以為骨髓捐贈很可怕,要從屁股兩側抽;但現在大都改成周邊血,就像抽血一樣,沒有想像中的可怕。」

陳孟賢分享,看到好友捐贈完,隔天立刻生龍活虎,還熱情邀約吃麻辣火鍋,讓他之前的擔心都化為無形。尤其在了解整個捐贈流程後,更佩服小吉為了幫助另一個人活下來,不求回報、不怕針扎的勇敢,這也讓他想要跟進,期許自己也有救人的機會。

(本文獲授權轉載自《人醫心傳第230期》,靜思園地編輯組整理)

Line客服

Line客服