撰文/王鳳娥(花蓮)

十五年有多長?

十五年可以讓一棵小樹長成大樹;也讓一位幼童,變成有為的青年。

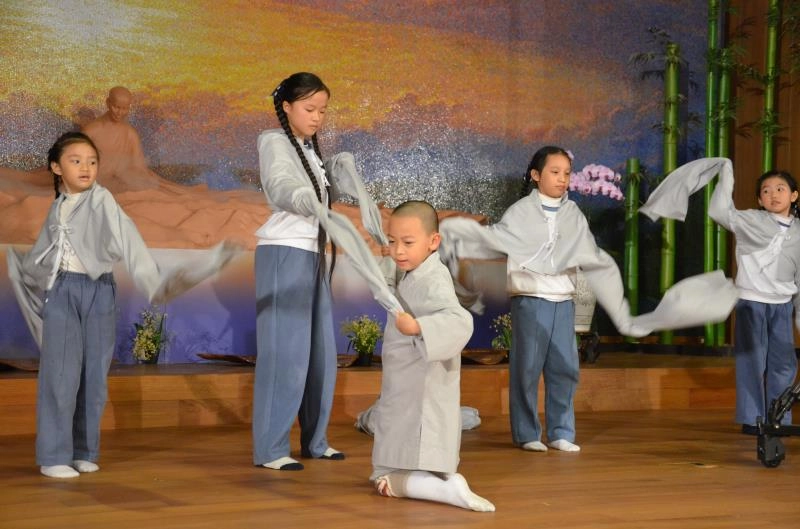

◎慈濟全人教育最佳見證

慈濟教育志業體25周年聯合校慶,學校師生展開《無量義經》演繹彩排;葉承恩(前左)等人專注演練手語。(攝影/邱繼清)

葉承恩今年(2022年)從花蓮慈大附中畢業,經「繁星」推薦,成為臺灣大學法律系新鮮人,他說:「我雖然還不是大樹,但已是『有枝有葉』了,希望繼續成長茁壯成一棵大樹。」

他從慈大附中的幼兒園、小學、國中到高中,一路從慈濟教育體系成長學習十五年,是慈濟完全教育的最佳見證者。

8月24日下午,慈大附中教師在靜思精舍舉行三天合心共識營的圓緣中,葉承恩穿著整齊的高中制服,很有自信地分享他的成長故事。

「我在大陸出生,四歲回花蓮就跟著爸爸在精舍做福田志工、香積志工,還有到環保站做環保;我從小在慈濟學習付出。」葉承恩說:「在幼兒園的一個寒假,因父親參加人文真善美攝影志工,我也開始對攝影有興趣,就把家裡的攝影器材拿出來玩,我是玩『真的』!」

人文真善美小志工-葉承恩小朋友,認真地紀錄志工影像。(攝影/邱繼清)

假日常在精舍當志工的葉承恩,有一天,看到上人走出他的會客室,小小年紀的葉承恩很興奮,拿起攝影機走到上人面前,開始拍上人。

上人慈祥地問葉承恩:「你真的有在拍嗎?是玩真的,還是玩假的?」

「師公,我真的有在拍喔!」

「這是玩真的喔!」上人微笑看著葉承恩,讚歎他的精進和不空過時日。

隔一天, 大愛臺的《人間菩提》節目,上人開示:「對孩子最好的教育,要從小開始學習付出,培養對人、對事的態度;讓善念時時生,智慧就會日日增。」

過不久,葉承恩聽到上人說:「不要把肚子當成動物的墳墓。」當下他就發願茹素,至今已十二年了。

花蓮靜思精舍過新年,除夕夜晚會上,花蓮慈濟中學小學部學生葉承恩等人演繹兒童版的《慈悲三昧水懺》之「悟達國師」。(攝影/阮義忠)

陳友朋師兄教導葉承恩攝影技巧。(攝影/簡美婷,攝於花蓮七星潭)

葉承恩從幼兒園開始就跟著上人的隨師攝影師――陳友朋――人稱「小陳」學習攝影。陳友朋也對這個小小徒弟不吝給與指導,並培養他對「美」的要求。只要學校放假,葉承恩幾乎都跟在陳友朋身邊,他們親如父子。

而陳友朋於2017年2月在精舍驟然離世,那時葉承恩國中一年級。當天,葉承恩很冷靜地為他最親近的老師,以攝影機留下最後的身影。

◎見苦知福中學習助人

葉承恩操作大攝影機拍攝空景。(攝影/陳友朋)

葉承恩分享,小學時,在老師的帶領下,去關懷學校周圍的獨居長者,「我們親自種蕃茄,收成時,去慈科大及附近義賣蕃茄,將所得購買物資去幫助獨居長者,過了一個有意義又開心的寒假。」

「那是2016年小學高年級的寒假,那天寒流來襲,晚上的溫度只有六度,老師帶我們到花蓮市的尚志橋和永吉橋下去關懷街友。之後,我們又號召更多同學們,繼續來幫助街友。」

到了國中,因看到齊柏林拍的《看見臺灣》,啟發他對環境的關心;也為了延續陳友朋對影片執著美感的精神,葉承恩以「環保宣導,守護大地」為題,以花蓮垃圾堆積場、學校做環保和花蓮環保站志工做環保等為背景,用心空拍一部影片,希望大家重視環境保護。這部影片,參加韓國國際兒童電影節,得到特優獎。

高中時,他踏出國門,參加學校的海外人文交流;除了開拓視野,也啟發他「慈悲利他」的心。有次到馬來西亞,他不是當學員,而是發揮良能,當「人文真善美」攝影,為同學們留下活動的足跡,並放到學校臉書上,讓家長及會眾看到慈中很不一樣的人文教育。

◎發願要回來護法傳法

2022年6月11日,花蓮慈大附中畢業典禮會場;葉承恩(右二)及爸媽與李玲惠校長(左二)於演藝廳合照。(攝影/徐政裕)

「我長大了,我是精舍的孩子、慈中的孩子,也是慈濟的孩子。很感恩父母生我,師長教我,慈濟育我。」葉承恩感恩上人和師長們為他種下善的種子,他承諾:「我學法律,不以追求名利為目標;要做一位以善良、愛心待人人,內修誠正信實,外行慈悲喜捨的法律人。」

「師公請放心,我一直都在。我學成後,要回來慈濟護法、傳法,以法律來保護師公和慈濟志業。」

上人欣喜葉承恩學習有成,也懷念他小時候的可愛模樣,並期許他:「不要忘記你的攝影啟蒙師父,他也是你慧命的啟蒙者,也不要忘記你的初發心......」

一棵小樹苗,在慈濟愛的澆灌下,它長大了。有一天,它也會開枝散葉,成為可以讓人遮蔭避雨的大樹。

Line客服

Line客服