撰文/沈雅慧、林綠卿;編輯組整理

攝影/林綠卿、陳秋華

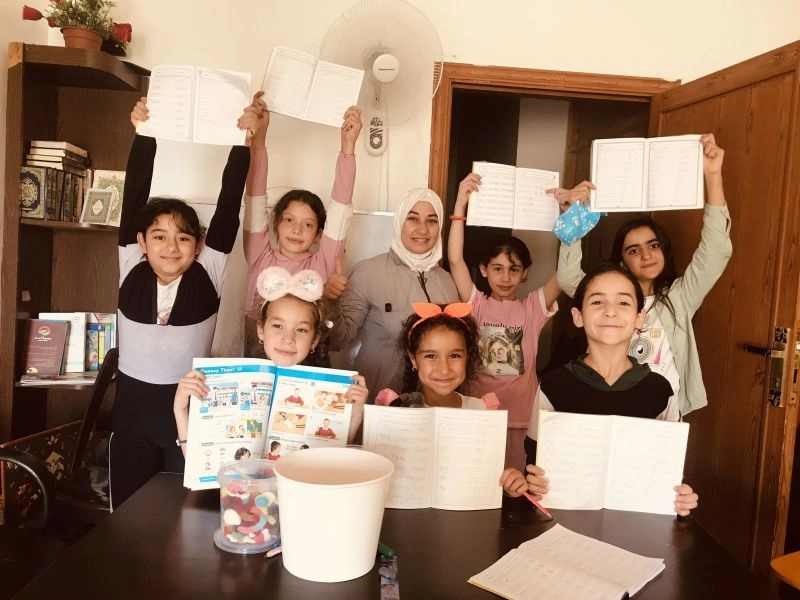

2020年11月1日起,阿絲瑪(中)教導孩子電腦課、英文課,並加入畫畫課及課後輔導課,期盼孩子們可以學習基本電腦技能,加強語言能力,未來可以跟世界接軌。(攝影:陳秋華)

今年三十六歲的阿絲瑪,擁有大馬士革及黎凡特兩所大學的阿拉伯語學士學位;之後在敘利亞首都大馬士革,當了八年的阿拉伯語老師。然而,2011年敘利亞內戰爆發,讓她的家庭發生了翻天覆地的劇變......

◎一場人禍戰爭 打散天倫親情

阿絲瑪因為戰爭失去工作,2012年,她和父母與弟弟去看望因戰爭逃到約旦的妹妹;一家人也跟著在約旦落腳,但戰爭帶來的影響,已開始在這個家庭發酵。

2014這一年,阿絲瑪結婚了,並產下一對雙胞胎女兒,當孩子八個月大時,阿絲瑪和先生離婚,成了單親媽媽;她帶著雙胞胎女兒與父母同住,彼此也有個照應。

時間來到2015年,敘利亞內戰仍然沒有落幕,為了遠離戰禍,阿絲瑪的父親及弟弟,計畫帶著阿絲瑪妹妹的先生及兒子烏岱,經由土耳其偷渡到希臘後,再到德國。阿絲瑪在安曼阿麗亞皇后國際機場為他們送行;回憶起這天,阿絲瑪很傷心,因為這竟是她與父親的最後一面。

父親之所以帶著烏岱偷渡,是因為父親盤算著一旦烏岱安全抵達德國並註冊為敘利亞難民,就可以將他的母親,也就是阿絲瑪的妹妹接到德國。這趟偷渡逃亡,必須歷經生死考驗,當時許多人在做偷渡敘利亞難民的生意;因為一艘橡皮艇只允許乘坐十二人,他們卻讓三十五個人擠上船。

◎為求遠離戰禍 還要逃得更遠

從約旦出發抵達土耳其後,阿絲瑪的父親找到一位船主能渡他們去希臘,但每人收費一千二百歐元(約合新臺幣三萬七千二百元),當船要開離土耳其時,船主詢問誰能駕駛這艘船,便可不用付偷渡費。

雖然阿絲瑪的父親不會開船,卻對船東說他會,「只因他沒有足夠的錢支付四個人的偷渡費用。」阿絲瑪不忍回想,卻永遠記得這段往事,「那一晚共有三艘船離開土耳其,但僅有我的家人安全抵達希臘。到了希臘,他們繼續在森林中行走兩天兩夜,沒有任何食物可吃;這期間還需要躲避希臘警察,最後終於到達聯合國難民收容中心。」

從土耳其出發開始算起,二十一天後,阿絲瑪父親一行人終於抵達德國。而留在約旦的阿絲瑪和母親及妹妹,只能從新聞了解狀況,而新聞都會報導哪裡發現沉船、哪個海灘發現無名屍,或者溺水的難民船(死亡船)......這樣的日子,讓她們分秒都充滿煎熬。

◎入住慈心之家 與慈濟結上緣

左圖:阿絲瑪(右二)母女自2016年開始住在「慈心之家」,她也就是從這裡認識了慈濟。於是阿絲瑪就此成為「慈心之家」的教師,也開啟了之後與慈濟的緣分。(攝影:陳秋華)

右圖:阿絲瑪(左)和慈心之家單親媽媽一起當志工,在荒漠中進行發放,希望這次我們的到訪,帶給孩子溫暖與歡樂,這是一次植愛之旅。(攝影:林綠卿)

所幸在父親順利抵達德國之後,妹妹及母親也陸續到了德國與他們團聚,「至此我真的獨自一人在約旦了。」然而為母則強,當家人都離開約旦後,面對兩個年幼的女兒,阿絲瑪沒有時間悲傷,她只想著必須趕快找到一份工作,但這並不容易。

「因為我是在約旦的敘利亞人。」寄人籬下的阿絲瑪非常清楚自己會遭受的境遇。

其實從敘利亞來到約旦,阿絲瑪積極地參與很多培訓課程,也獲得不少證書,其中一些是來自聯合國的大型國際組織。因此她先在聯合國家訪敘利亞難民擔任志工四年;2014至2015年又在聯合國兒童基金會難民營擔任教師(Makani 計畫),接著為努爾皇太后基金會志工服務一年,還擔任一些為期較短的秘書工作。

因為工作因緣,阿絲瑪在聯合國援助與發展組織的同事伊茲提哈的介紹下,得知在安曼有一所孤兒院可以收容她們;在伊茲提哈帶她見了如思師兄後,於2016年搬進了「慈心之家」,她也是從這裡認識了慈濟。

「我仍然記得心佩師姊,她問我需要任何協助嗎?我便告訴她我需要工作。」於是,阿絲瑪就此成為「慈心之家」的教師,也開啟了之後與慈濟的緣分。

◎無常猝不及防 幸慈濟人相伴

2019年11月22日,阿絲瑪永遠記得這個日子,這是慈濟人醫會從臺灣來的那一天,卻也是阿絲瑪父親往生的同一天。(攝影:林綠卿)

阿絲瑪永遠記得2019年11月22日這一天,因為這是慈濟人醫會從臺灣來,卻也是父親往生的日子。

「那天是星期五,我和花秀師姊、秋華師伯一起去機場,迎接臺灣慈濟團隊。」當時興奮的阿絲瑪,還在臉書中打卡機場位置。而一直關注女兒的父親,看到臉書動態後問她:「我親愛的女兒,妳要去哪裡?」阿絲瑪還俏皮地回答父親說要去找他。

當晚,當地志工及阿絲瑪與臺灣慈濟團隊在飯店用餐時,阿絲瑪突然有一股感覺,彷彿有什麼不好的事情要發生;隨後便接到父親突然心臟病發離世的消息。

「感謝阿拉!父親沒有受太多的痛苦。」對阿絲瑪而言,這個噩耗令她措手不及,明明早上還跟父親開著玩笑,才過沒多久,竟然天人永隔。

「我仍然記得最後一次見到父親的那一天......我清楚地記得他對我說:『你要堅強啊!』當時的父親,並不知道這句話在我心裡是多麼的鼓勵著我。」

父親抵達德國安頓好家人後,每天早上七點左右,便透過通訊軟體打給阿絲瑪,要求阿絲瑪將女兒留給她們的父親,並對她說:「妳來父親的身邊吧!來妳的家人身邊,因為沒有家人和妳在一起。」父親對她的思念及心疼,讓阿絲瑪深深的感受到父愛的濃烈。

「但我不能那樣做,因為我的女兒還太小。她們才兩歲,所以我不能離開他們,但我不知道父親會往生......。」生離死別從來就是人生的難題,如果沒有這場戰爭,這些無常也許不會發生,而阿絲瑪一家仍能在敘利亞過著安樂的生活。

「在阿拉伯語有一種說法,『女兒永遠屬於父親』,自然我的心與父親相連;所以在他離開這個世界的那一刻,我能感受到他的痛苦。但我也感謝阿拉,讓他離開時沒有受太多苦;因為醫生告訴我們,即使他還活著,也會癱瘓或成植物人。」阿絲瑪深知父親的個性,絕不願看到自己那樣地活著。所以縱使悲痛親愛的父親去世,但也為他沒有受太多苦而慶幸。

◎感恩認識慈濟 見證人性良善

如思師兄(Mohammed Kheir Alrozz,左)、阿絲瑪老師(Asmaa Akhras Akhras,右)向來賓介紹慈心之家的經歷,與慈濟如何帶著媽媽們、孩子們,走入人群共善行。(攝影:林綠卿)

當慈濟團隊知道阿絲瑪父親往生後,他們來到「慈心之家」致哀並陪伴,她感動的說:「我感受到慈濟志工的愛與支持,他們沒有讓我一個人承受這一切。還有在德國的慈濟志工,他們邀請了妹妹和弟弟,對我的家人非常友善,即使他們之前都互不認識。」阿絲瑪從來沒有忘記志工這樣跨越國際串連的體貼。

現在阿絲瑪在慈濟約旦分會工作,在醫療部門陪伴病人,「我拍影片和照片來確認整個病例,最重要的是我和他們站在一起,我與病人同感,讓他們減輕痛苦,讓他臉上露出笑容。」阿絲瑪很高興自己是一名志工,特別是自2021年8月起,在慈濟的醫療志工服務這部分。

對於慈濟的感激之情,即使千言萬語也無法表達;她稱陳秋華師兄是「大愛父親」,因為在她認識慈濟之前,他便已照顧了她和女兒。「我告訴秋華師兄,我需要很大的力量才能傾聽這些個案的痛苦,但每一個個案都給了我智慧,在我心裡留下了一些東西,觸動了我的心,讓我永遠也忘不了。我也很高興能和慈濟一起工作,因為慈濟教會我很多事,在經歷所有的事情之後,讓我的心重新振作起來。」曾經失去的傷痛化為力量,讓阿絲瑪轉而幫助別人。

戰爭是萬惡的,因為戰爭,阿絲瑪清楚地看到了人性的醜惡、自私和貪婪。如果非要說戰爭帶給她的一件好事,阿絲瑪肯定地說:「那就是因為戰爭,讓我認識了慈濟、上人和慈濟志工,慈濟讓我看到了人性中的良善依然存在,讓我對未來保持希望......」

Line客服

Line客服