文字採訪:魏玉縣、劉桂梅、林綉娟

攝影:黃宗保、林榮威

「獨夜無伴守燈下,春風對面吹......」由薩克斯風吹奏的〈望春風〉樂音,悠揚地從庚新診所同棟建物的二樓流瀉而出,伴著涼涼的四月天,迎接初夏的到來。

星期四上午,林榮威醫師總會來到記憶保養班吹薩克斯風,吹的是老人家們最耳熟能詳的臺灣民謠,也總能喚起他們年輕時代最鮮明的記憶。(圖片來源:林榮威 醫師)

週四上午,庚新診所的林榮威醫師,照例來到記憶保養班演奏薩克斯風,吹的是老人家們最耳熟能詳的臺灣民謠。只見這些年長的學員們,有的輕啟嘴唇跟著哼唱,有的身體隨之搖擺,不管姿勢為何,都可見他們用雙手,成拍或不成拍地打著拍子。如果不是聽林榮威談起,怎麼都看不出,他們是被診斷為失智的長者們。

這間位在彰化縣和美鎮糖友里的記憶保養班,目前有十六位老人家,每週二、三、四,是他們「上學」的日子,也是他們最期待的時光。在這裡,他們可以唱歌、做律動,還可以動手做勞作,就如九十五歲的素蘭阿嬤說的:「來這裡,真快樂!」

糖友里在臺灣日據時期,原為竹圍子庄區域,明治四十二年(西元一九〇九年),日人在此設置新高製糖公司中寮製糖廠,以及員工眷屬居住之地,後取其「與糖親之如友」,故名糖友里。在這不算熱鬧的糖友里,會有這間記憶保養班,就要由它的創辦人——林榮威醫師談起。

林榮威的父親(左二)在八十一歲那年,出現失智現象時常迷走,讓林榮威決定在家鄉成立記憶保養班,為失智者家庭帶來福音。(左一,林榮威的母親,於2021年往生)(圖片來源:林榮威)

探尋生命的意義 立定從醫志向

林榮威出生在糖友里隔壁的中圍里。在家中六個兄弟姊妹裡排行老么,從在地的新庄國小、和美國中畢業後,他考上彰化高中。就在高二那年,他親眼目睹奶奶在他面前嚥下最後一口氣,當下內心如被拋下一顆震撼彈,他尋思著:「生命的意義到底是什麼?」「她本來會哭、會感覺疼痛,那感覺到底去了哪裡?」

會有如此劇烈的感受,也不無道理。父親有兩個兄弟,在林榮威高一那年,奶奶的身體逐漸出現狀況,每半個月輪流住在父親、叔叔家。由於母親身體不好,哥哥、姊姊也都在外地工作或讀書,因此照顧及陪伴奶奶的工作,就落在林榮威身上。

他晚上總是拿著書到奶奶的房間,不時會聽到,奶奶因為身體不舒服所發出的哀叫聲,有時甚至聽到她喊著看到哪個親人。大概過了半年多,在林榮威念高二的一天假日,眼看著奶奶好像要斷氣了,叔叔趕緊將她抱到大廳,接著用紅紙將神明、祖先牌位遮起來,讓奶奶躺在大廳臨時搭設的木板床上,等待最後那一刻的到來。

奶奶在生前曾經跌倒過,大腿骨折處共開了三次刀,後來不知怎地,原先用來固定的骨板竟然外露;由於奶奶年紀也大了,家人決定不處理。眼見這樣的景況,林榮威的心裡又起了一個問號,「怎麼會有這樣的醫生?」

隱約感覺,奶奶好像遇到不是很好的醫生,家人又完全使不上力。林榮威此時也已到了有自己想法的年紀,他在心中堅定地發願,「如果我有辦法,我也要來從醫。」這個想法在心中醞釀,促使著他日後向從醫之路邁進。

大學聯招放榜,他考上中部一家醫藥學院的藥學系,五年後順利取得藥師執照。因為一心想從醫,在藥學系畢業後,再次參加四間醫學院的聯招,順利插班二年級,又回原校念中西醫學系,前後又取得中醫與西醫執照,實現了他從醫的理想。

林榮威在臺北市立醫院中興院區完成住院醫師訓練,也在該院當上總醫師。此時剛好建商在糖友里有個造鎮計畫,他把握這個因緣回到家鄉執業,在一九九九年七月三十一日,開了這間「庚新診所」。

醫療結合慈善 讓他更懂人間疾苦

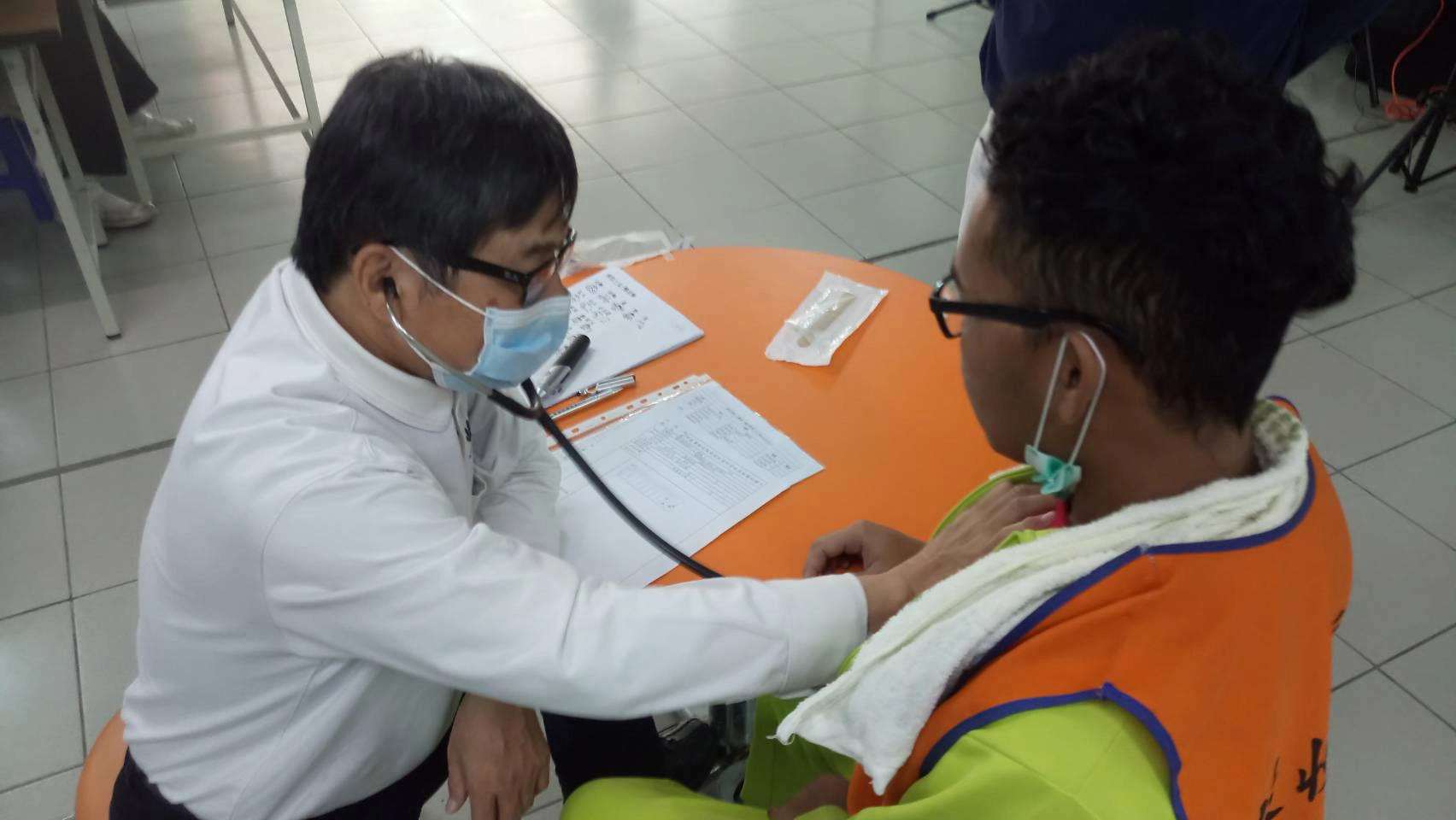

林榮威醫師(左)在2011年加入慈濟人醫會,與其他區的人醫會輪流,每三個月一次固定到移民署義診,十餘年來從未缺席。(圖片來源:林榮威提供)

因緣際會下,林榮威於二○一一年加入慈濟人醫會,隔年受證慈濟志工。十餘年來,每三個月到移民署與每月一次的街友義診,以及結合慈濟志工的訪視組,到感恩戶家中往診,從未間斷。

「一般來說,生活辛苦的人都會生病;而生病的人,他們的生活通常很辛苦,可說是苦上加苦,這個鎖鏈一直都是相扣著。」林榮威有感而發地說。而需要志工訪視的,往往都是辛苦人家,他們不知如何去面對身體的疾苦,有的是根本沒有錢,有的是不知道怎麼走,也走不出來。

身為慈濟人醫會的一員,林榮威醫師(右,低頭者)配合人安基金會,每月一次到彰化市區義診,關懷以街頭為家的鄉親。(圖片來源:林榮威提供)

二〇一八年冬天,寒流逼近的十二月,臺灣西部濱海公路上,冷冽刺骨的寒風,整日「咻——咻——」地颳個不停。住在鹿港的慈濟志工,偶然間發現在這寒夜裡,竟然有人蝸居在高架橋的橋墩下。靠近一看,是一位六十出頭的男性(周先生),獨自在橋墩底下裹著棉被,身體瑟瑟發抖。不忍看到他這樣的處境,這位志工立即連絡林榮威醫師,想想有什麼辦法可以幫助他。

「我們去看他的時候,他會喘,心臟有點衰竭,腳也蠻腫的。」林榮威告訴這位周先生,「你有氣喘,天氣冷,心臟又不好,這裡不適合你。」隔天就帶他到檢驗所做檢查,結果發現,他的肺臟積水,血糖又高,卻一直沒有看過醫師。

檢查過程中,林榮威心裡想著,應該讓他有一個安頓的地方。隔天,他問了堂叔,「你那裡有一間倉庫,可以給一位師兄住嗎?」堂叔應允後,和美區的慈濟志工立刻動員整理。林榮威載周先生去看,「這個場所,好嗎?」只見周先生臉上肌肉微微抽動,接著輕輕地點了頭,旁人看了,也鬆了一口氣。

就如林榮威說的,許多苦難人的背後,往往都有一段不堪的故事,這位周先生也不例外。他原先在夜市擺攤,努力工作賺錢養家,讓太太可以專心顧家、顧三個小孩。

不料,有一天他發現,太太感情出走又將房子賣掉,更花光他所有積蓄。人生到頭來成為一場空,在心灰意冷下,他獨自離開這個傷心地,之後輾轉流落到濱海公路的橋墩下避居,在那裡住了七個多月,才被志工發現。因為糖尿病的關係,周先生的眼睛一邊全盲,另一邊的視力只剩下0.02,加上走路就喘,因此無法外出工作,一直由慈濟接濟。林榮威嘆了口氣說:「一個男人最不願意碰到的事,他這輩子都碰到了!」

父親迷茫遊走 觸動他關懷失智長者的心

林榮威的生活,在診所、慈濟志工及人醫會之間,過得忙碌又充實,不但實現他從醫的理想,也讓他有了擴大服務人群的機會。然而,父親的一場車禍,卻大大地衝擊他的生活,也使得他的從醫之路,在此探出了另一個觸角。

林榮威的父親出生於一九二八年,原在糖友里的糖廠上班。一九四五年臺灣光復,父親在一九五七年調至嘉義南靖糖廠,任職蔗農服務站主任,五十歲時決定退休回老家耕農,也到林榮威三姊出家修行的紫雲寺當志工。

父親每天下午五時到紫雲寺,凌晨五點回家,就這樣風雨無阻地過了三十多年,日子倒也平安順遂。就在二〇〇九年的一天上午,林榮威突然接到警方的電話,父親發生車禍,被送到醫院。

原來是父親在騎機車回家的路上,撞上石頭跌倒,診斷發現大腦的海馬迴出血。林榮威在此之前曾帶父親看過神經科,診出大腦稍有萎縮,又遇上此次出血,記憶開始慢慢變差,因此醫師建議讓父親吃補腦及控制失智的藥。

此外,父親的手腳活動與說話都正常,可是卻常會出現重複的話語。奇妙的是,儘管父親的記憶越來越退步,卻都還記得念佛。

「但是這個過程,我們不知道怎麼陪伴。」林榮威表示,父親有一些行為,開始令他們手足無措。比如若是遇上不合理的事情,父親會一直堅持,不僅跟孩子們反駁,甚至會鬧脾氣,一點商量的餘地都沒有。又如,早上從夢境中醒來,會將夢境當真,而有脫離現實的行為。如果有人否定他:「這是不可能的事情」,他會堅持是真的,讓場面徹底僵住。

有時他也會出現視幻覺,說:「天公在那裡,我昨天去他那。」林榮威無奈地說:「也許他的磁場就是這樣子,你怎麼跟他爭?」林榮威繼續表示,陪伴失智長輩,想跟他共舞,就要以他的角度去看他的世界,不否定及適時地轉彎。

老人家的思想就這樣反反覆覆,如假似真,有時也令林榮威他們啼笑皆非。有一次,父親在林榮威的朋友面前分享了一個故事,「我昨天去閻羅王那裡,看到鬼差將人用叉子叉出去。」他告訴閻羅王:「你怎麼這麼兇!」結果閻羅王卻說:「我哪有兇?你們凡間的人如果不是兇惡,怎麼會來我這裡?」林榮威覺得不可思議,父親雖失智,說得也蠻合乎邏輯,「我把他說的這件事當成真的,也作為警惕。」

除了對某些事情執拗之外,父親常在無意識中走失,讓家人、警察疲於奔命尋找,最後順利找回的事例也是層出不窮。這樣的走失事件頻頻發生,讓家人感到身心俱疲,但又不能因此將父親關在家中不讓他外出。林榮威無奈地說:「失智老人會遊走,有可能是他想回家,或是突然想到誰想去找他;一出去,沒有方向感,就走失了。」

於是,他只好在父親的拐杖及衣服上,寫下父親的名字、林榮威的手機號碼和診所電話,也因為這樣,成功找回父親好幾次。「我們只知道,父親是不定時炸彈,但是也不知道該怎麼做,很無力。」林榮威也曾想要僱請外籍看護,但因家裡的兄弟姊妹有不同意見而作罷。

令林榮威印象最為深刻的是,父親在二〇一六年十月二十二日的走失事件。那天傍晚,父親沒等媽媽準備好就自行出門,從家裡走到診所的路上走失了。媽媽先找了二十分鐘,才打電話給林榮威。家人開始找,兩個多小時後被一位經過的路人送了回來。

送他回來的小姐告訴林榮威,她看到一位老人家走在伸港福安宮前的路中央,心想一定是失智老人,便好心將他帶到路旁問:「阿伯,你要去哪裡?」老人家回答:「要去庚新診所。」小姐再問:「庚新診所在哪裡?」「在會社。」(庚新診所位在舊糖廠,前身是日本時代製糖株式會社,簡稱「會社」),幸好她知道會社的位置,趕緊用車將他載回來。

當父親被送回診所,林榮威他們正好在調閱監視器。只見父親下車時只講了一句:「吃老,無效啦!」(臺語)

Line客服

Line客服