撰文:劉麗美

攝影:張萬、張如容、黃淑媖、施哲富

「生命,在分秒中逝去;慧命,卻可以隨著時間而增長。」雲林聯絡處啟用二十年,就像媽媽辛苦養育一個孩子長大成人,從無到有,用心血鋪路。雲林志工於去(2021)年十月決定出一本「雲林20周年專書」,記錄善與愛的足跡,成為永恆的歷史,目前初稿已經完成,預計今(2022)年三月出版。

◎記錄慈悲身影 用心接引菩薩

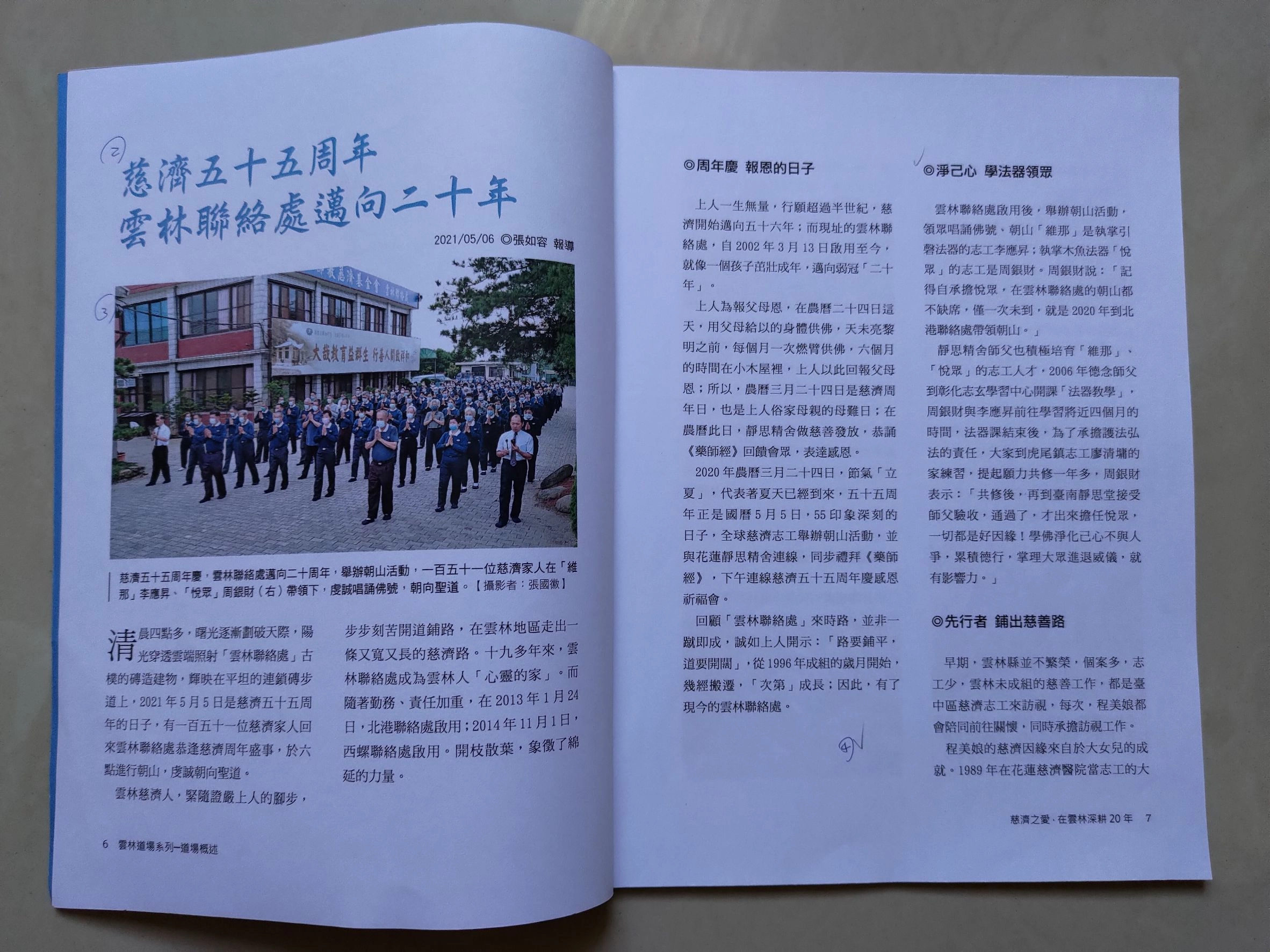

雲林聯絡處現址(上圖,攝影:張萬)原是座廢棄紙廠,經志工努力變成道場,艱辛走過二十年。一張張慈悲的身影、一篇篇感動人心的故事,人文真善美合心張如容,也是這本專書的總編輯,細數著雲林走過的歷史,盤點雲林聯絡處的志業發展、菩薩生命的故事,專書共編輯十個系列。

如何在這麼短的時間規劃及完成這本書?張如容感恩人文真善美志工長期記錄的累積,及籌備專書校稿、美編、排版等志工,她閱讀過雲林所有的文稿,並持續採訪早期的志工,平時在編輯時就思考著:這篇屬於歷史性的文稿或是一般活動紀錄?或是和哪一事件相關性?再將其分門別類。

張如容表示,雲林人文真善美並不多,尤其文字志工更少,有好的畫面若沒有文字來帶,實在可惜,她常鼓勵志工可以嘗試寫寫看,事先規劃與準備很重要,若有不足的地方,她再加以補訪,或再提醒採訪重點,盡量編輯到可以公開,「讓志工感受到有依靠,就敢往前衝!」

張如容說,能成為專書的一員,與有榮焉!雖然專書的字數、篇幅有限,仍衷心期待從專書一起來見證菩薩願力的足跡。(攝影:張如容)

◎行善行孝不能等 用生命記錄歷史

大愛電視台同仁指導人文真善美志工等人 (張如容,左1)拍攝人間菩薩影片。 (2013.8.11攝影:黃淑媖)

能全心的投入志業,她很感恩同修余景昇師兄,十多年來與她一起照顧年邁的長輩們,才能無後顧之憂做慈濟。2006年,張如容在見習時,即把娘家近百歲祖母、七十多歲的父母親接來同住,祖母與父親已相繼往生,而母親現今已九十歲,師兄把她當成自己母親般照顧,張如容很感恩他的孝心。

在2019年11月,她參與國際賑災,從獅子山發放回來,不久爆發新冠疫情,那時88歲母親生了一場大病,幾乎癱瘓,住院期間要照顧母親,又怕病毒感染,雙手常噴洗手液,消毒到皮膚紅腫乾燥又癢,但在病房看見母親一天天好轉,覺得很欣慰。母親病後,常常為他們祝福:「你們夫妻有做慈濟,要做來囤,會有福氣。」

獅子山共和國水患暨扶困發放,聖瑪莉法帝瑪之家所收容的孩童,包括伊波拉遺孤以及因為天然災害所造成的孤兒,慈濟關懷多年, 張如容(慈如,後中)。(2019.11.19攝影:蕭耀華)

有次,她準備前往菲律賓賑災,父親卻重病住加護病房,但出國一切準備就緒,她在病榻前告訴父親:「等我回來,你要好轉在普通病房。」父親告訴她:「爸爸沒辦法去做,你就去做,爸爸覺得很光榮!」果真,如容回國時,父親已轉普通病房,張如容感恩全家護持她做慈濟,能接長輩來同住,也是福氣,很珍惜。

在證嚴上人行腳雲林聯絡處,張如容準備充分資料,清晰有條理向上人分享「雲林20周年專書」,看不出來日前才因右眼血管破裂,導致出血才剛痊癒,醫師表示不是一般微血管出血,可能長期使用電腦,或過於疲勞等因素引起,眼疾疼痛了十天,並沒有停止她對慈濟留史的使命。

時時謹記著上人叮嚀要把慈濟歷史留存下來,若沒有記錄,時日一久,隨著時間淡忘而消失,就很可惜!每個人、每一樣東西、每個活動都有其來時路,所以鼓勵夥伴們盡量以歷史角度或以寫故事的方式做記錄,將來要用時就有跡可循。

將來,雲林還有三十年、四十、五十、無數個周年,腳步不停息,人文真善美的紀錄,也需要有新血輪的注入!希望不久的將來,還能有一本專書的誕生,讓美善的歷史永留存。

Line客服

Line客服