撰文/林玲悧

賴承豐(前排右三)是福陽環保站的支柱,與環保志工合影。(攝影/陳正忠)

大疫大教育和醒悟無常是上人對我們的教育,賴承豐對這兩堂功課體悟深刻。他在2019年被診斷出攝護腺腫瘤,透過手術治療調養。2020年指數升高,開始化療。2021年5月新冠肺炎疫情依然嚴峻,在臺中慈濟醫院接受醫療團隊悉心照顧,他感恩之餘,更心疼醫護人員在正常醫療作業外,還要分組支援前線,病中慨然捐贈百萬,讓醫院在防疫項目中專款專用。

「得到癌症的時候,我沒有怨天尤人,我很感恩能走慈濟這條路。我很有福報,我的癌症還有救。」雖然身體出狀況,但賴承豐不沮喪。「雖然化療過程艱辛,但是有法親陪伴鼓勵,還有醫護細心照顧,又說治癒機會很大,所以心裡時時懷著懺悔心,懺悔自己真的做太少、做不夠。」

◎知苦惜福 更要造福

1950年出生,從小家貧,學費都需仰賴親族資助。初中畢業後,出社會當童工,終於能賺錢回家,幫忙籌措媽媽的醫藥費。無奈工作不到三個月,媽媽不敵病苦折磨往生了,這一年他才十六歲。爸爸因肺癌纏綿病榻,沒錢看醫生,都是到藥房買止痛劑,由他為爸爸注射。十九歲時,爸爸也走了。他帶著三個弟弟,生活難以為繼,只能靠親友挹注生活所需。

「從小時候,深刻體會到貧窮好苦,如若生病,更是苦上加苦。我告訴自己,如果我能夠賺到錢,我要幫助需要幫助的人。」賴承豐二十七歲時,開始和人家合夥做生意,生活逐漸寬裕。因為父母早逝,靠他帶領著弟弟打拚,深深體會貧病的艱苦,事業穩定後,生起要幫助困苦的心念。在報紙上看到一則新聞,知道有一個太太,生活艱難。他騎著摩托車,拿五百元去幫助她。

「她一直感恩我,那是我第一次感受到助人的快樂。」此後,只要看到報紙上有這種訊息,他都會出手協助。1975年,他在豐原落腳,起先和人合夥,三十歲時自己出來開業,做工業用布面。當時豐原地區有許多鞋廠,他認識了某鞋廠的會計陳小姐。陳小姐說慈濟是幫助人的團體,這符合賴承豐想要幫助人的心願,成為慈濟會員。

以此因緣,他又輾轉認識陳瑞端師兄。陳師兄常常和他分享慈濟的點點滴滴,有一次陳師兄為募花蓮慈濟醫院的病床而來,賴承豐馬上答應,認捐一床三十萬元。之後,不管他是為哪一場災難來募款,賴承豐一定是有求必應。

1995年,賴承豐的女兒到溫哥華讀書,同修王富美師姊去陪伴女兒。母女三人在加拿大找到做慈濟的路,兩個女兒都加入慈青,2007年王富美受證慈濟委員。張素真師姊屢次邀約賴承豐加入慈濟志工的行列,他總是說,「護持她們母女三個在加拿大做慈濟就好了,我現在事業很忙,沒空。」

素真師姊不放棄,屢次勸說,最後說一句,「個人做,個人得,你沒做,都沒得。」賴承豐這才覺得家人都在慈濟隊伍中,只有自己落單,方決定加入慈濟,在2008年受證,先後承擔協力隊長、互愛隊長、榮董幹事。雖然做得法喜充滿,但志業、事業都要做,時間總是不夠用。六十歲這一年,他把事業交給弟弟,改當全職志工。

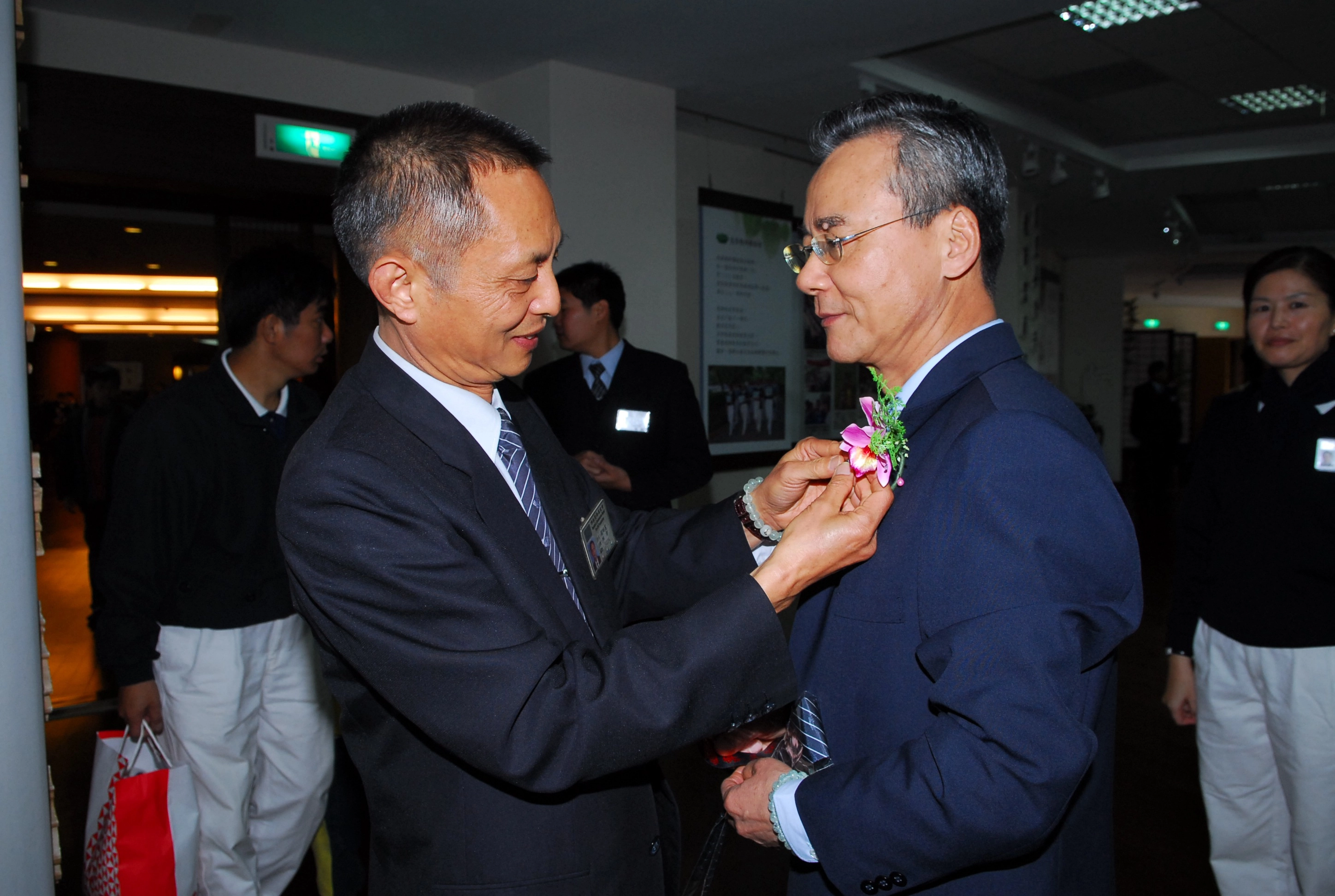

賴承豐(右)2008年受證,先後承擔協力隊長、互愛隊長、榮董幹事。(攝影/陳基雄)

◎行善行孝不能等

「有了經濟基礎,唯一遺憾是父母早逝,不能奉養他們。」賴承豐加入慈濟,聽到上人開示:「行善、行孝不能等」,讓他更加感覺心中有遺憾。想到從未有「行孝」的機會,當時岳母已是八十九歲高齡,他打電話給富美師姊表明要把丈母娘接來奉養的心意。

富美師姊的娘家沒有兒子,爸爸過世之後,母親非常孤單,自己又遠在加拿大,心裡很擔憂。接到先生電話,感動之餘深覺自己的媽媽也應自己盡孝,交接好加拿大的慈濟志業,於2009年回國和先生一起行孝。

「我把丈母娘接來照顧四年八個月,感受到有母親在身邊的人很幸福。」家有一老真的如有一寶,賴承豐照顧母親的盡心,讓王富美非常感動。老人家經常喝水嗆到,他想到「回歸照顧寶寶」的方式,用奶瓶讓媽媽喝水。丈母娘九十四歲往生,他圓滿四年又八個月的親情之樂。賴承豐說:「告別式時,我跪拜丈母娘,感恩她讓我圓了『行孝』的願望。」

◎懺悔做不夠 感恩可以做來補

法親之愛無以名之,賴承豐住院期間,慈濟法親輪流陪伴,讓王富美師姊可以回家稍作喘息。他感恩法親之愛,更感恩病情還有機會治癒,以後必須更用心做來「補」。治療期間,身體虛弱要休養,怕耽誤組隊運作,他把互愛隊長的工作傳承給其他師兄,但仍時時關注組隊的運作,可以配合的,一定盡力配合。

他深知富貴學道難,自己也曾像《法華經 信解品》中的貧窮子,局限於財富的追求,不願入法,離佛心很遠。在榮董區塊接引人間菩薩有其難度,所以他保留榮董幹事的功能,發願要接引出更多的貧中之富與富中之富,加入行善造福的行列。

雖然疫情嚴重,但一個善念的啟動,蘭花可以傳愛說法。賴承豐(左二)和同修王富美(左)帶動認購蘭花,愛心不間斷。(攝影/李彥緰)

Line客服

Line客服