文.靜淇

家,對每個人而言,是情感的根、記憶的寶庫。無論漂泊多遠,心中總有一道聲音輕輕呼喚──回來吧,回來吧,回來那個溫柔而堅定的起點,回來那個慈濟在台中的「起家厝」。

台中的起家厝––民權分會,對中部慈濟人來說,是歷史與信念共同編織的「家」;不僅是屋簷下的溫暖,更在於那份彼此牽繫的情感。

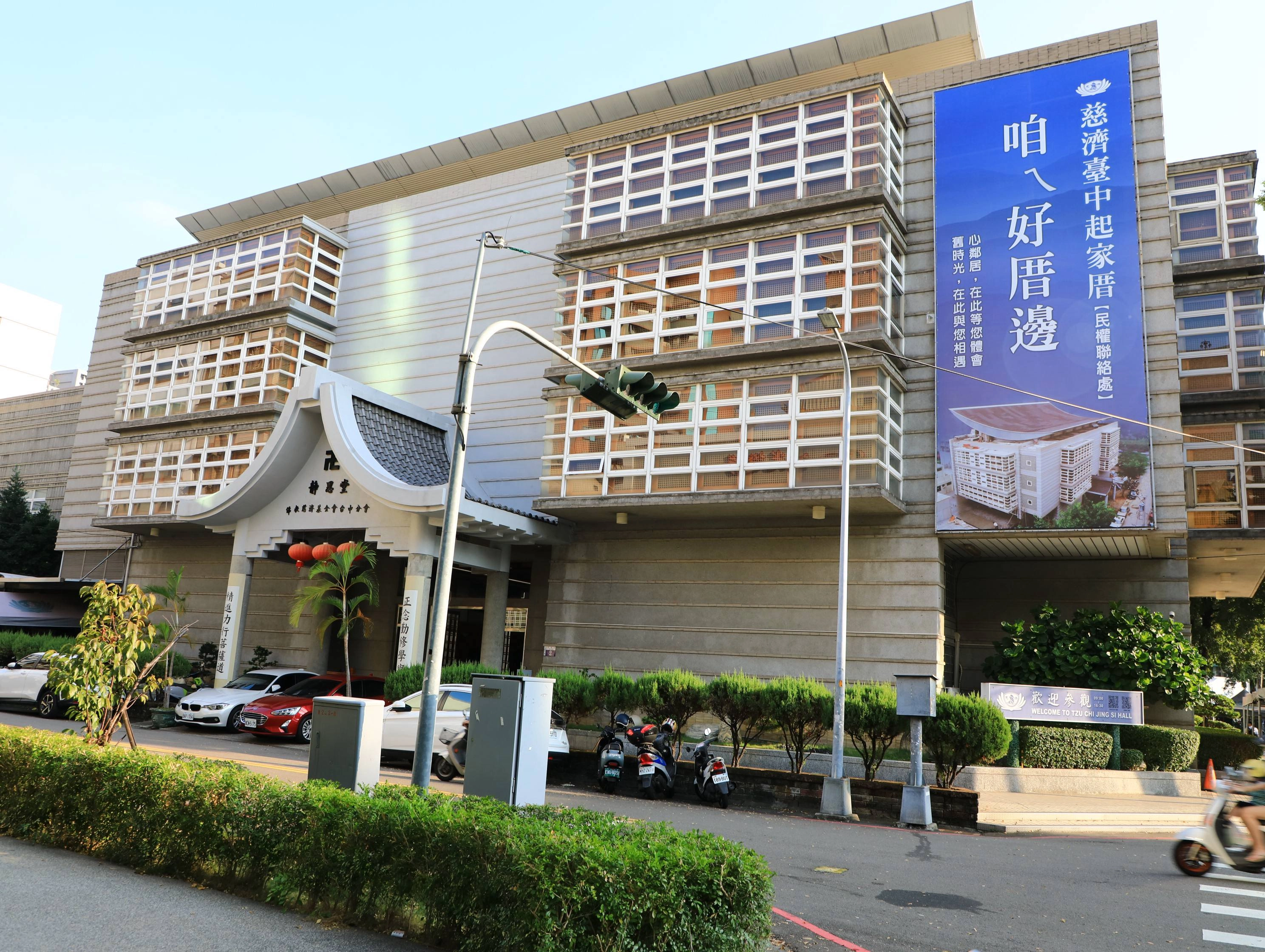

台中的起家厝──民權分會,對中部慈濟人來說,是歷史與信念共同編織的「家」。(1988/03/22;攝影:黃錦益)

十月十九日那天,風和日麗,台中民權分會有著一場「重陽敬老」的溫馨家聚,近八百位横跨老中青不同世代的慈濟人共聚一堂。其中四百多位平均年齡在七十歲上下的資深委員,正是當天的主角,有來自苗栗、港區、台中,也有遠從南投埔里、彰化、員林而來。有人動作俐落,有人拄著拐杖,有人由新生代慈濟人攙扶陪伴。

歲月雖然在彼此的容顏和身形刻下痕跡,但踏進分會的剎那,聽到熟悉的聲音,看到熟悉的角落,時間彷彿回到四十年前,台中「起家厝」草創的年代。感動,瞬間在空氣中迴盪,當年跟隨上人一步一腳印的記憶,再次湧上心頭。

2025年10月19日,台中民權分會舉辦「回到初心的所在」重陽敬老活動溫馨家聚,聚集了近八百位橫跨老中青不同世代的慈濟人。(攝影:余明儒)

台中起家厝的故事,要從一九八六年的那棟日式建築開始,黑瓦、玄關、窗台下的氣窗、庭園景觀與細膩的層次感,讓靜寂的禪風穿越時空的人文角落,即便四年後因會務蓬勃發展,會眾急速增加,原有空間不敷使用,原地改建如現在的四層樓建築,依舊不減靜思家風。

因會務發展需要,原地改建的台中民權分會四層樓建築,依舊不減靜思家風。(攝影:余明儒)

且不管建築物外貌的改變,起家厝永遠就是起家厝,它不僅是一段慈濟的歷史,更是一部台灣人的集體記憶。九二一大地震的驚懼、衛爾康西餐廳大火的悲痛、賀伯風災與道格颱風的肆虐......這些發生在中部的災難,民權分會都是匯聚眾人愛心的中樞。「藍天白雲」的身影從這裡出發,奔赴災區、發放物資、膚慰人心、協助重建。

泛黃的照片與手寫的文件,靜靜記錄著早期中部慈濟人的身影,也承載著深厚的記憶。(攝影:翁旭昇)

走進「文史典藏館」,泛黃的照片與手寫的文件,靜靜記錄著早期中部慈濟人的身影;而大家唱誦的每一首慈濟歌,也都承載著深厚的記憶。如今,攜手站在人生慧命的起點,看著那一磚一瓦,都飽含中部慈濟人堅定的道心;當年篳路藍縷的菩薩們鬢髮已經斑白,笑容卻依舊燦爛,洋溢在身形的法喜與自在,正是信念不滅的光。

慈濟台中的「起家厝」,慈濟人永遠的眷戀。它不僅是社區道場,更是凝聚悲智與願行的心靈的家。

當年篳路藍縷的菩薩們鬢髮已經斑白,笑容卻依舊燦爛,洋溢在身形的法喜與自在,正是信念不滅的光。(圖片來源:中區人文真善美提供)

Line客服

Line客服