撰文/簡淑絲(慮瑢);攝影/郭美惠、陳美惠、吳明土、莊哲育

「來!一號、二號機白平衡 2500,三號機對焦小白椅!」

「請問三號機,現在是什麼燈?」

「三號機是紅燈。」陳文明回覆。

「請問二號機是什麼燈?」

「黃燈……」蔡榮華回應。

「四號機,畫面迷焦,請重新對焦,我們再測試一次!」

「已經重新對焦了,請問這樣可以嗎?」蘇聰宇詢問著。

「可以了,畫面已經正常了……」

「志雄,請您注意一下,畫面不要有小白椅入鏡……」戴著耳機的永同不斷地以麥克風對著多機作業錄影團隊的師兄,傳遞著畫面所需要修正的訊息。

「可以了,現在畫面很好了!請繼續保持……」這時,永同放鬆的喘了一口氣,然後轉身對著同在導播機作業的施祺然、周國強會心一笑。

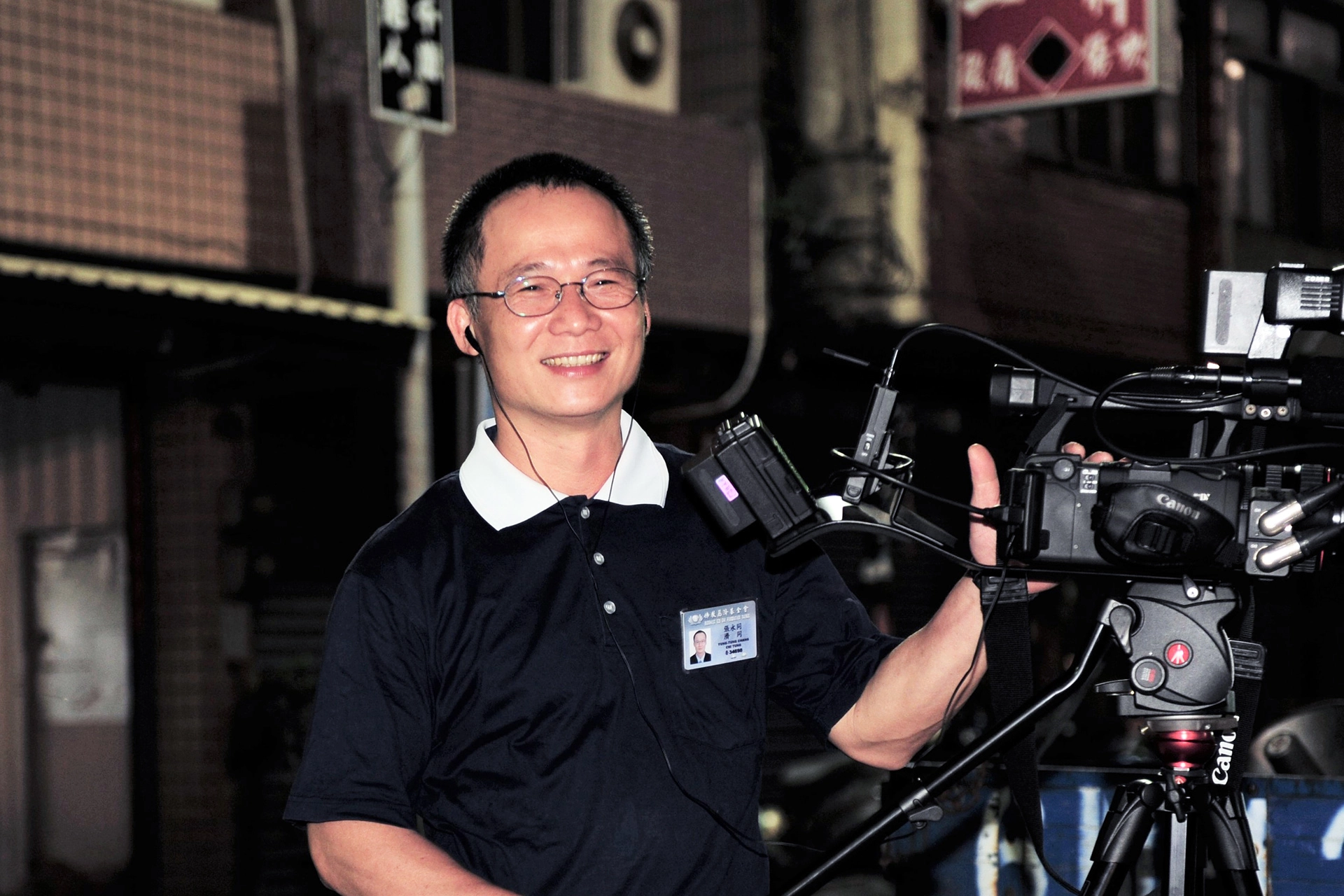

「用心就是專業!」願力恆持的張永同,他堅定信念,要為慈濟文史記錄,不斷地善接引,一起成長茁壯!(地點:彰化龍山寺;攝影:郭美惠)

告別了秋涼如水的氣息,初冬微寒的夜晚,大紅燈籠高高掛的彰化靜思堂,呈現出一片喜氣洋洋。2019年,社區歲末祝福第一場活動即將展開,為了讓節目現場的進行效果更加精彩,彰化人文真善美多機作業團隊,運用導播機監看、監聽影音效果,以及切換活動實況的場景。

活動的前一晚,人文真善美志工帶著兒女前來協助前置作業,佈線、拉線…… 等作業,張永同帶領著十多位人員來回地穿梭,大家各司其職的忙碌著,現場架設起四座高臺,高臺上再安裝錄影機,這四座高臺分別架設在彰化分會地下二樓講經堂的角落。

11月30日,講經堂的左後方,導播機與團隊併坐在一起,張永同穿著藍天白雲,理著平頭、戴著一副黑框眼鏡,他的耳朵罩著一副大大的耳機,雙眼炯炯有神,正專注地監看、監聽前方電視大螢幕。

古樸鄉鎮 蘊藏濃厚人情味

菩提種子入心地,要積極吸收養分,種子方能破土、成長、茁壯,成就枝繁葉茂的大樹。(地點:花蓮靜思堂;攝影:陳美惠)

永同從小生長在古樸的鹿港鄉下,父母親務農,一家人過著簡樸的生活。回憶起媽媽,永同哽咽地說:「媽媽七十七歲時往生,在1960年代的臺灣,進入經濟型態的轉捩點,當年媽媽為了要分擔家計外出打工,一天賺二、三十元……,常常把我們留在家裡,兄弟們在地上爬得滿身是泥,媽媽總說出去忙一下子就會回來,但經常一忙就是半天,到家已是日當正午。」

雖然家庭小康,但每當鄰居遇到困難,永同的媽媽總會一一幫助,甚至還會私下拿爸爸的錢去幫忙;任何人有困難,她一定是有求必應。「媽媽就是這樣,自己沒得吃沒有關係,給予別人卻永遠是最好的。」

千年大樹,從微如毫芒種子而來;菩提道心,從人人純淨本性而來。(地點:彰化鹿港鎮;攝影:吳明土)

告別童年,漸漸成長,永同經常在朋友的邀約下,前往海邊或溪畔,三五成群跟著大家一起遊玩。

「走!一起去抓蝦!」「我們今天去釣魚!」光著腳丫,踩在金色柔軟的沙灘上,海邊、溪水邊,常有他們釣魚、抓蝦的身影。

歲月如梭,日子一天一天過去了,當兵回來後的永同,認為自己還可以再進修,於是到明道中學就讀,也完成了高中學業,他在二十多歲時結婚生子,婚後的生活,常常與朋友們一起外出熬夜打牌、應酬,從沒有離開過菸、酒。

結婚後,三個孩子也陸續出生成長,「還不去讀書!」只要喝酒或打牌輸了,永同一踏進家門,就會對著嬉鬧得正開心的孩子們發脾氣,平時沈默寡言、不善於表白的他,只要孩子一有錯,就三個一起處罰,孩子們自然也會躲他躲得遠遠地。

夫妻同修齊付出,攝影張永同 (右)與錄影郭美惠,在鹿港鎮公所吉祥月做記錄。(地點:彰化鹿港鎮;攝影:莊哲育)

曾有一回,永同與朋友打牌,直到凌晨還沒有回家,「都快兩點了,怎麼還不回家?」一邊探頭遙望窗外,一邊心裡嘀咕著,美惠終於耐不住性子,開車前往一間餐廳,「我看到餐廳內的燈光還亮著,大家還在打牌,我的車子就直接停在餐廳大門口前,不停地用大燈對內閃爍,屋子裡的人,被我車燈這樣一閃,人也都閃了……」提及這一段過往,美惠當下氣呼呼的心情,可想而知。

Line客服

Line客服