文.懿旖(新竹)

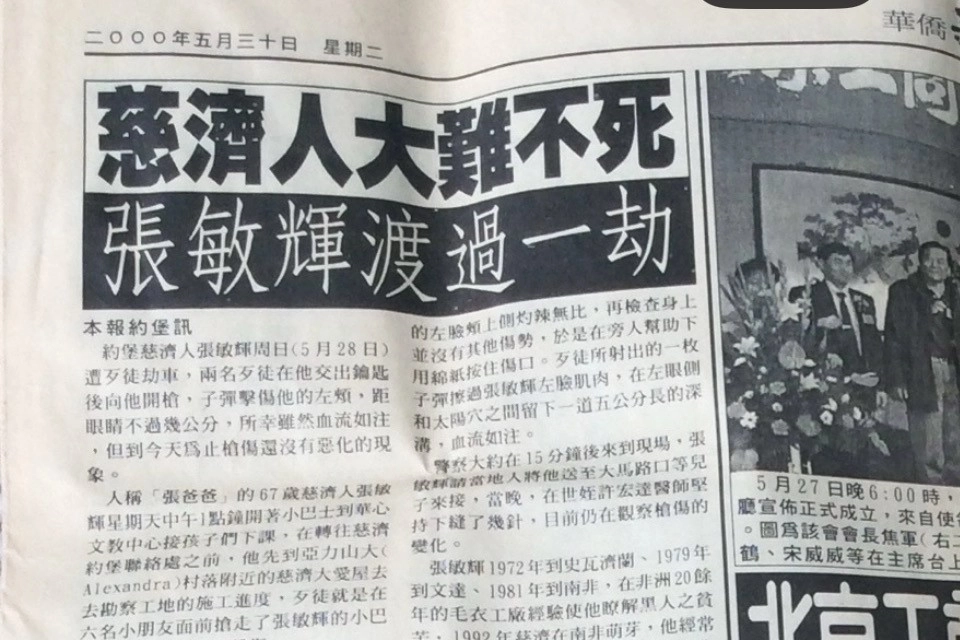

「慈濟人大難不死,張敏輝渡過一劫」斗大的新聞標題,出現在二〇〇〇年五月三十日的《南非華僑新聞報》。日前,張敏輝師伯將這張舊報紙的翻拍照片傳給我,因而和師伯通了電話,讓我有幸聽他細細講述當年的歷險故事。一時間,我彷彿成為大樹下津津有味聽著說書人講古的小女孩,感受故事中散發出的慈悲與智慧。

曾經擔任南非慈濟聯絡處負責人的張敏輝師兄,於2000年5月28日在南非遭歹徒劫車。(圖片來源/懿旖提供)

曾經擔任南非慈濟聯絡處負責人的張師伯,是人人口中的「張爸爸」,也是南非慈濟人的大家長。早年,他把自己的住家提供作為南非慈濟聯絡處,當時身為慈青的我,經常到聯絡處幫忙慈濟事,對師伯的家也視如自己家般自由出入。隨著非洲第一座靜思堂於二〇二二年在南非約堡落成,這幾年來,師伯也因年事漸高搬回臺灣,現定居於臺中。

報導描述了張師伯歷險的那一天。當時,他開著小巴士前往亞歷山大村落附近的大愛屋工地巡視。那年夏季南非大雨不斷,許多貧戶的房舍被大雨破壞,慈濟決定在當地興建五十六間組合屋幫助災民。就在張師伯抵達工地了解進度時,忽然一位年輕歹徒拿槍指著張師伯的頭,要求交出車鑰匙。

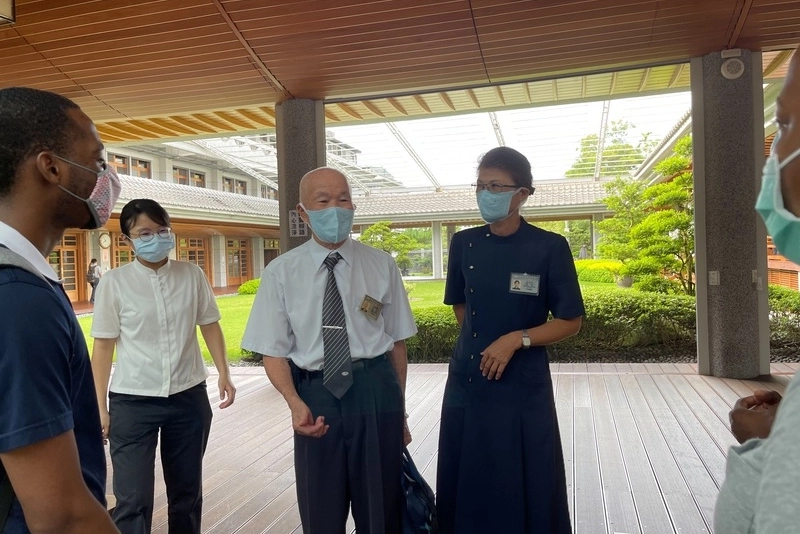

豐原區張敏輝師兄(中)是南非第二任執行長。回臺後把握當下做慈濟,一路走來三十多年,發願跟緊上人腳步,步步踏實做。(攝影/李彥緰)

張師伯發覺情形不妙,立即將褲袋裡的車鑰匙丟向歹徒。沒想到就在這頃刻間,歹徒竟朝他開了一槍便拔腿就跑,夥同另一名歹徒搶走小巴士逃逸。張師伯感覺左側臉頰一陣熱辣,血流如注,後來才知道子彈在他臉頰上劃出一道五公分的深溝,傷口位於左臉側靠近太陽穴之間。萬一距離差一點,子彈直奔太陽穴,恐怕性命難保。

「有人問我,遭遇這種事情,還要不要繼續救他們?」電話那頭,張師伯慈悲地告訴我,他不怪歹徒,反而認為他們的生活太困苦,才會走上歪路。他感恩自己有做慈濟,才能重業輕受;同時,他也懺悔沒有記住上人所教導的「濟貧要有智慧」,認為是自己疏於警覺。儘管歷經這麼大的危險,張師伯助人的心卻依然堅定。他說:「當然還要繼續救,還有很多慈濟事要做!」

儘管歷經危險,張敏輝師兄助人的心依然堅定。(攝影/林炎煌)

這就是我認識了三十年的張師伯,他總是帶給人溫暖又安定的感覺,渾身散發出撲鼻德香,是大家眼中老實修行的好典範。現年九十一歲的他,氣色紅潤、身體健朗,還學會了操作手機。他說,從前在日據時代讀的是日文,後來靠著一字一字翻查字典學會華文,如今用手機打字傳訊息都難不倒他。

目前,張師伯在臺中參加慈濟的長照班,成為同學中的楷模。大家心想:「年紀比我長都能學會,我還有什麼藉口學不會呢?」學習不落人後的張師伯一再強調:「還好有走入慈濟,可以學會很多東西。」

南非張敏輝師兄在靜思精舍巧遇莫三比克學子,勉勵學習中文,並相約非洲再見。(攝影/顏婉婷)

雖然高齡,張師伯依然頭腦清楚,行動自如,搭乘大眾交通工具也毫無障礙。目前他仍持續參與慈濟事,不但在歲末祝福入法海演繹經藏,也把握每一次上人出門行腳隨師的機會,與上人親近敘舊。張師伯好感恩上人對他的關心,讓他想起自己童年也是這樣被阿媽噓寒問暖的呵護著。

師伯把從上人身上得到的愛,擴散到每一個他認識的人。他經常主動關心法親家人,有時搶在颱風來襲前或地震過後,第一時間打電話給我表達關心。他以真誠的心關懷著每一個人,因為他謹記上人的交代「要多關懷慈濟家人」。

慈濟56周年系列活動,張敏輝師兄於2021年從南非回來臺灣,與上人師徒之間因緣深厚,做慈濟的心堅固不移,令人敬佩!(攝影/李彥緰)

前些時候,早期的南非慈青們邀約師姑師伯餐敘,張師伯風塵僕僕地從臺中來到臺北參加聚會。當我見到白髮蒼蒼、精神奕奕的師伯時,內心實在好歡喜,更驚訝的是,他居然背著慈青的背包出席。他笑說:「孫子的慈青背包沒在用了,我就把它拿來用。」上人教導大家要愛惜物命,張師伯做得好徹底。

我連忙拉著師伯一起自拍,當快門按下的那一剎那,師伯說:「哎呀!我剛剛還來不及笑呢!再拍一次!」被可愛的師伯逗笑,我愉快地說:「好,再一張!」於是,我的手機相簿中有了一張師伯慈祥笑容和我笑得燦爛的合影。

南非慈青邀師姑師伯餐敘,張敏輝師兄背慈青背包出席,實踐上人愛惜物命的教誨。(圖片來源/懿旖提供)

相隔多年,南非慈濟大家庭再度團聚,氣氛溫馨美好,每個人都沉浸在回憶的漩渦中,大家還一起比了《一家人》的手語歌,這首歌是在貧民區發放前和慈濟營隊中必帶動表演的一曲。聚餐後的隔天,張師伯在南非慈濟家人的群組中,寫下一段長長的訊息:「我前天晚上睡不好,因為要去看大家。昨天晚上因為太過激動的高興,也是沒有好好睡,都是在回味過去在南非、慈濟的事情。希望年輕人的你們,好好的把握去為社會、為家庭付出。上人的大慈悲願,我們做為弟子的,時時勿忘記跟師父走。祝福大家平安健康快樂。」

張師伯的字字句句,如同溫柔的月光。曾經,他用慈悲大愛在南非的窮鄉僻壤辛勤耕耘,照亮黑暗窮苦的大地。如今,九十一歲的他依然走在慈濟路上,為年輕後輩做一個提燈引路的長者,繼續將溫暖柔和的光,傳遞給身邊的每一個人。

Line客服

Line客服