文.魏玉縣

臺中慈濟醫院「微創脊椎關節中心」是結合骨科、復健科、神經外科和疼痛科、中醫等科別,希望提供患者一站式全人的服務和照護,專注在脊椎、關節、骨折及骨質疏鬆等疾病。2024年11月10日下午,該中心張建鈞主任在臺中靜思堂與上人溫馨座談時,分享他所遇到的溫馨個案。

張建鈞主任與上人溫馨座談時,分享他所遇到的溫馨個案。(圖片來源/螢幕擷取畫面)

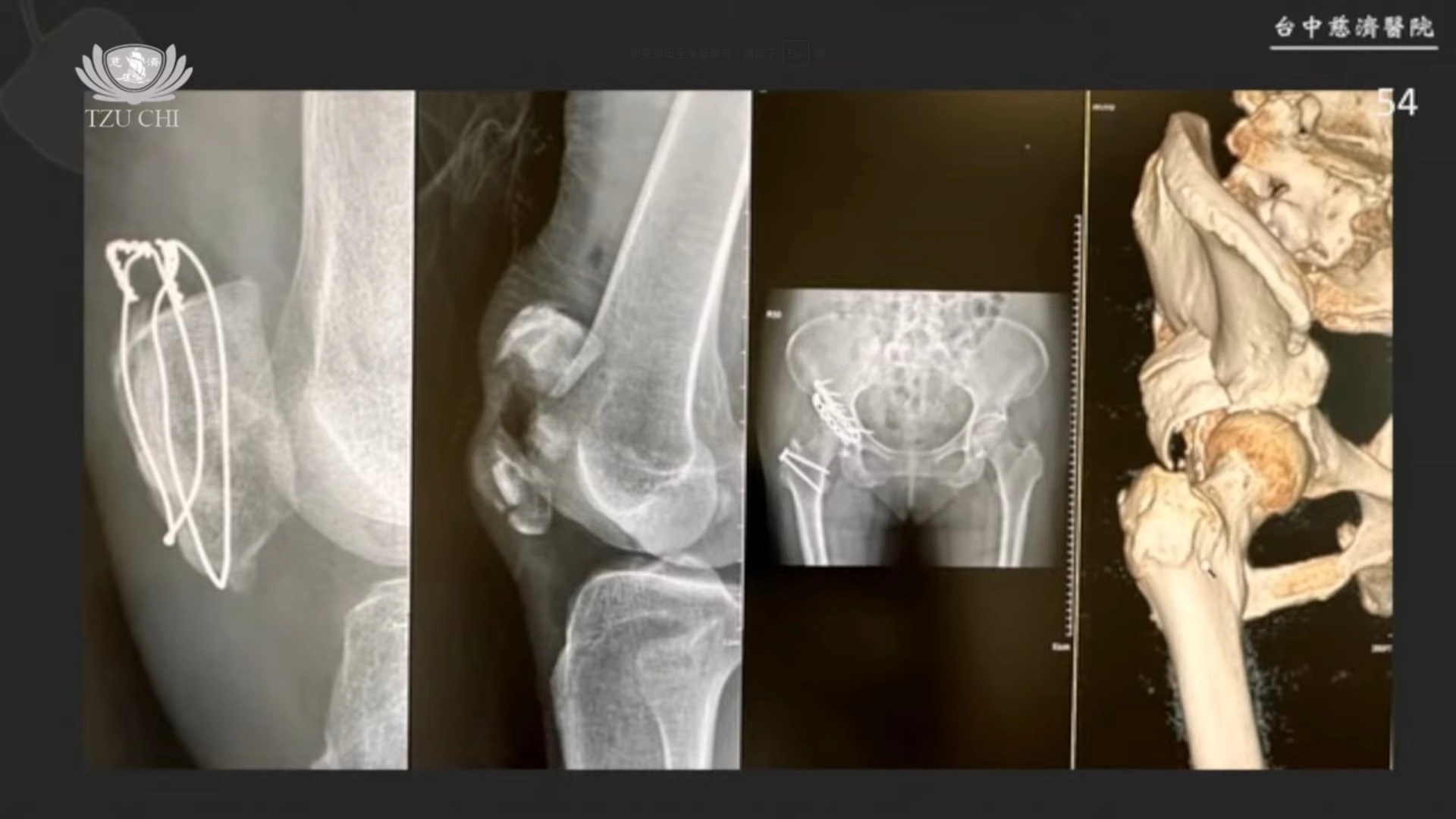

第一個案例是一名74歲的女性,本身因為嚴重的骨折外傷,輾轉從苗栗轉到臺中慈院。這是一個髕骨粉碎性骨折與骨盆骨折合併有關節的脫臼。張主任表示,這樣的病人要恢復,其實很辛苦,但是經過一年多的治療,她已經完全康復,可以走路。

這位患者在受傷的當下,有「垂足」,也就是坐骨神經受到影響,導致腳掌翹不起來。通常這樣的病人經過半年的復健,有機會可以恢復,但是這位患者的腳,從那時候起再也翹不起來。雖然骨頭癒合可以走路了,但她的垂足導致走路時容易踢到腳,如果要抬起來,必須抬得很高,否則腳會自然垂下,連腳趾頭都不能動。

患者受傷時因坐骨神經受損,導致「垂足」無法翹起腳掌。(圖片來源/螢幕擷取畫面)

她一直希望能再回到受傷前的狀態,倘若腳掌一直翹不起來,該怎麼辦呢?

於是,張建鈞主任幫她做肌腱轉移,將垂足的腳,本來是往下踩的肌腱部分分離到前面,讓它可以往上動。手術後,大拇趾可以翹起,腳板也可以恢復活動。

張主任說,這樣的應用,在各個領域都可以,包括很多神經手術後的損傷,像很多脊椎翻修的病人,萬一脊椎翻修之前合併有神經損傷的垂足,一樣可以用這樣的方式來協助。「這樣的手術不是很多的醫生在做,或者是說願意去執行,但是這樣的確可以幫助這樣的病人,有很大的生活的改善。」

張建鈞主任為患者進行肌腱轉移手術,術後大拇趾和腳板已能恢復活動。(圖片來源/螢幕擷取畫面)

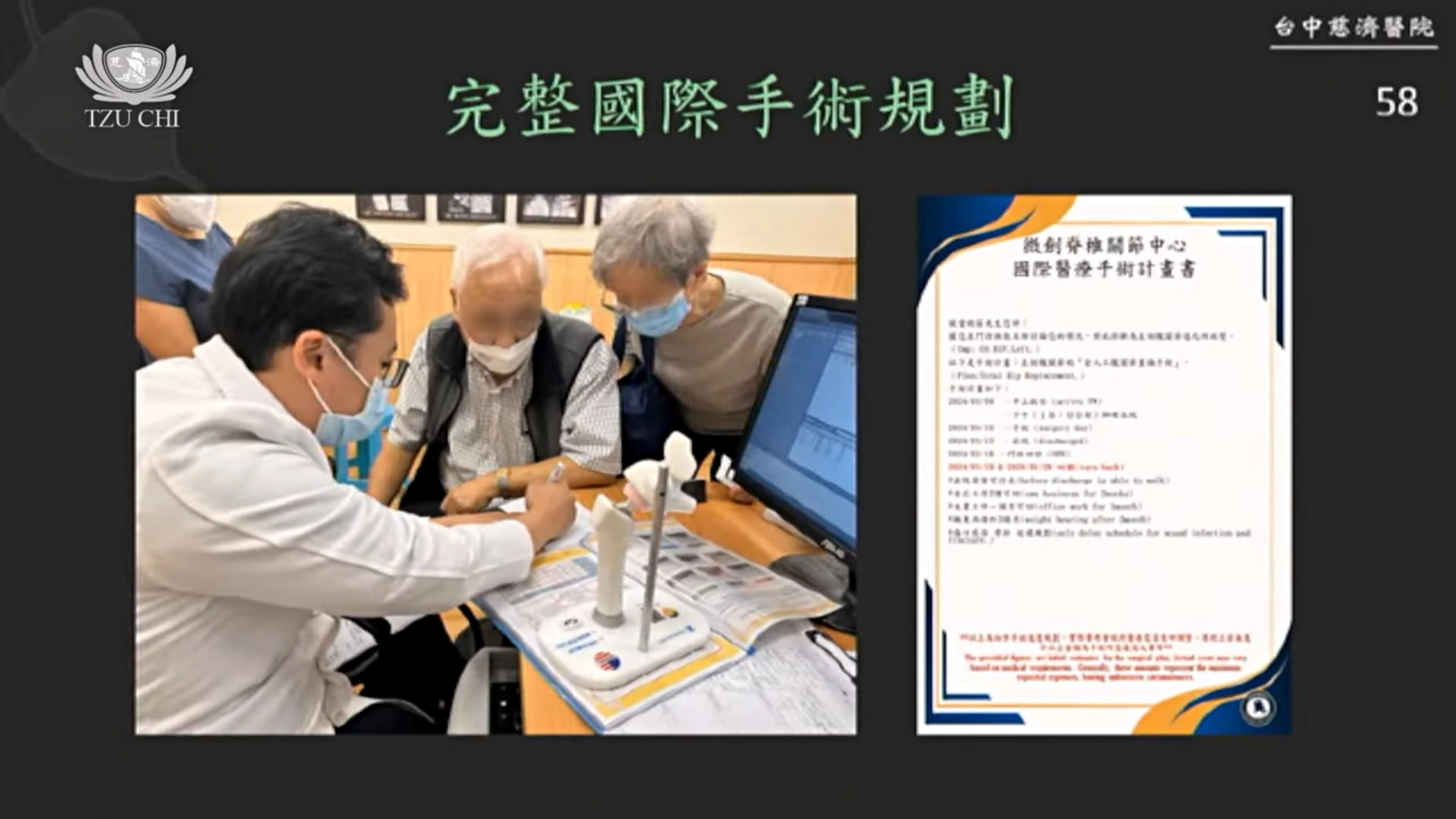

第二個案例是一名78歲,來自菲律賓的病人。這位患者過去有睡眠呼吸中止症,合併行走不良和下半身疼痛。經過檢查,發現他主要是髖關節的問題,理論上這是一個相對簡單且常見的手術,也就是髖關節置換手術。

經過詳細檢查,也幫他安排了很詳盡的手術計畫書,他終於跨海過來接受治療。張主任說:「我們有很完整的照護流程,包含疾病預防式的照護、高齡的標準化流程跟跨科別共同照護等等。」

患者過去有睡眠呼吸中止症,並合併行走困難與下半身疼痛。經詳細檢查和安排詳盡的手術計畫書,他終於跨海前來接受治療。(圖片來源/螢幕擷取畫面)

這可能是給團隊的一個考驗。張主任提到,在手術後的兩天,病人都走得非常好,到準備要出院時,病人說前一晚睡得不好,有一點胸悶。經過藥物治療,病人改善很多,但張主任還是安排患者做心導管檢查,結果發現有三條血管阻塞得非常嚴重。病人當時堅持返回菲律賓,由擔任心臟科醫師的親戚進行手術,因此團隊提供即時藥物治療,協助他平安度過在台中慈院住院的時間。

之後,他順利地回到菲律賓,兩個禮拜後又做了心臟手術,現在已完全康復。從他傳回來的影像中可以看到,他沒有使用拐杖,能很順利的走路,也很開心。這位病人很感恩慈濟體系給他這樣的治療,也因為這樣,他又介紹他的姪女跨國來治療,這又是另外一個案例了。

患者術後順利回到菲律賓,兩個禮拜後又做了心臟手術,現如今已完全康復。(圖片來源/螢幕擷取畫面)

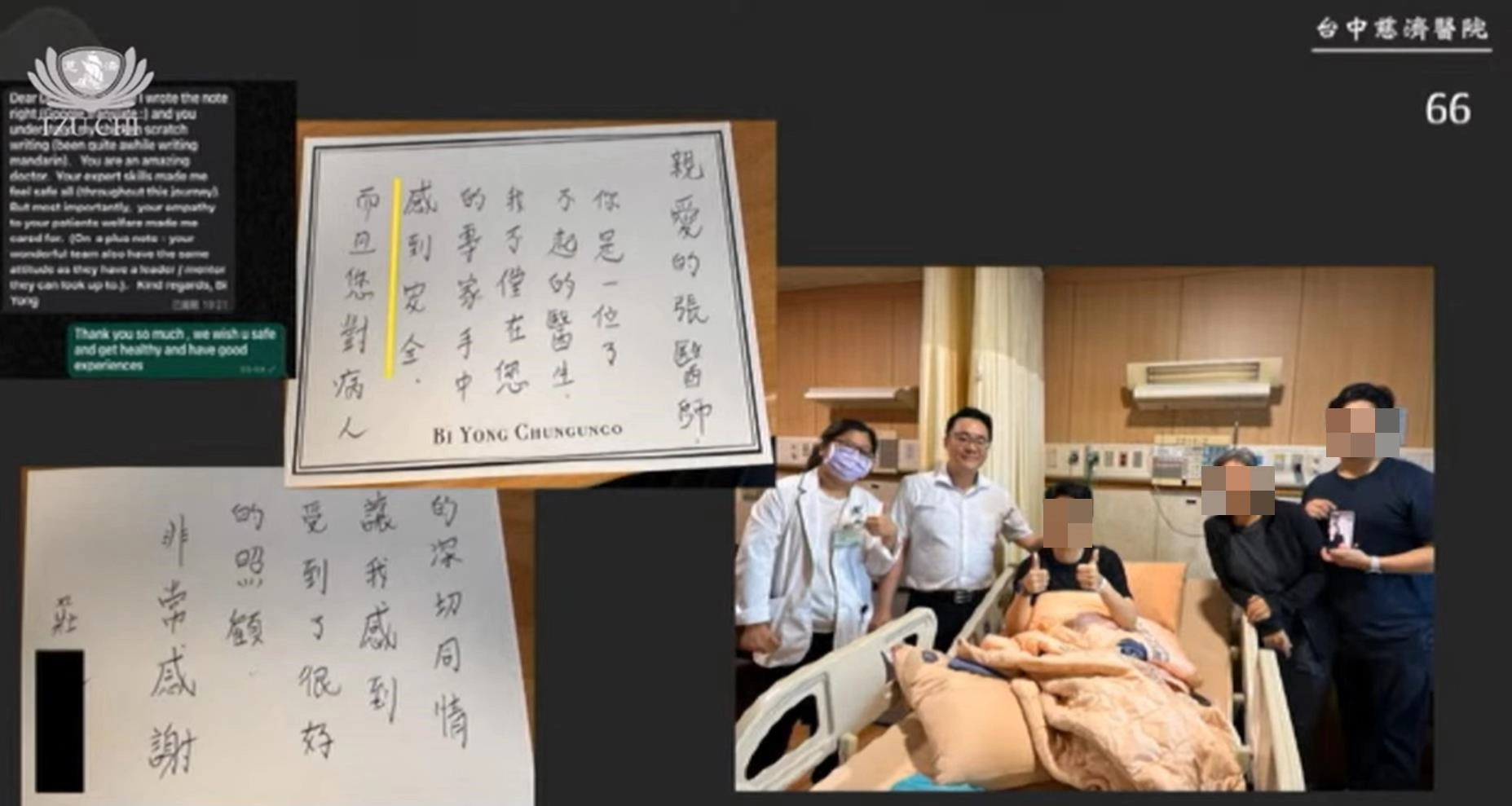

她是一個60幾歲的跨國企業的CEO,雙腳的髖關節嚴重退化,她希望可以改善這樣的疾病。臺中慈院團隊同樣依照「完整國際醫療服務」,包括「線上諮詢術前準備」、「住院術後照顧」及「安全歸國」等流程,讓她在手術後安全地返回菲律賓。

回國前,她寫下了這張紙,「親愛的張醫師,你是一位了不起的醫師,我不僅在你的專家手中感到安全,而且你對病人的深切同情,讓我感到很好的照顧。」張主任說,大家可以感覺到這樣的字句,好像不是大家會用的詞語,原來她不會中文,紙條是她用Google翻譯出來的文字,才會有「深切同情」這樣的字眼出現,「但是可以感受到她內心的那一分喜悅。」

一位來自菲律賓的女性患者,在臺中慈濟醫院接受張建鈞主任手術後,滿懷感恩地寫信致謝。(圖片來源/螢幕擷取畫面)

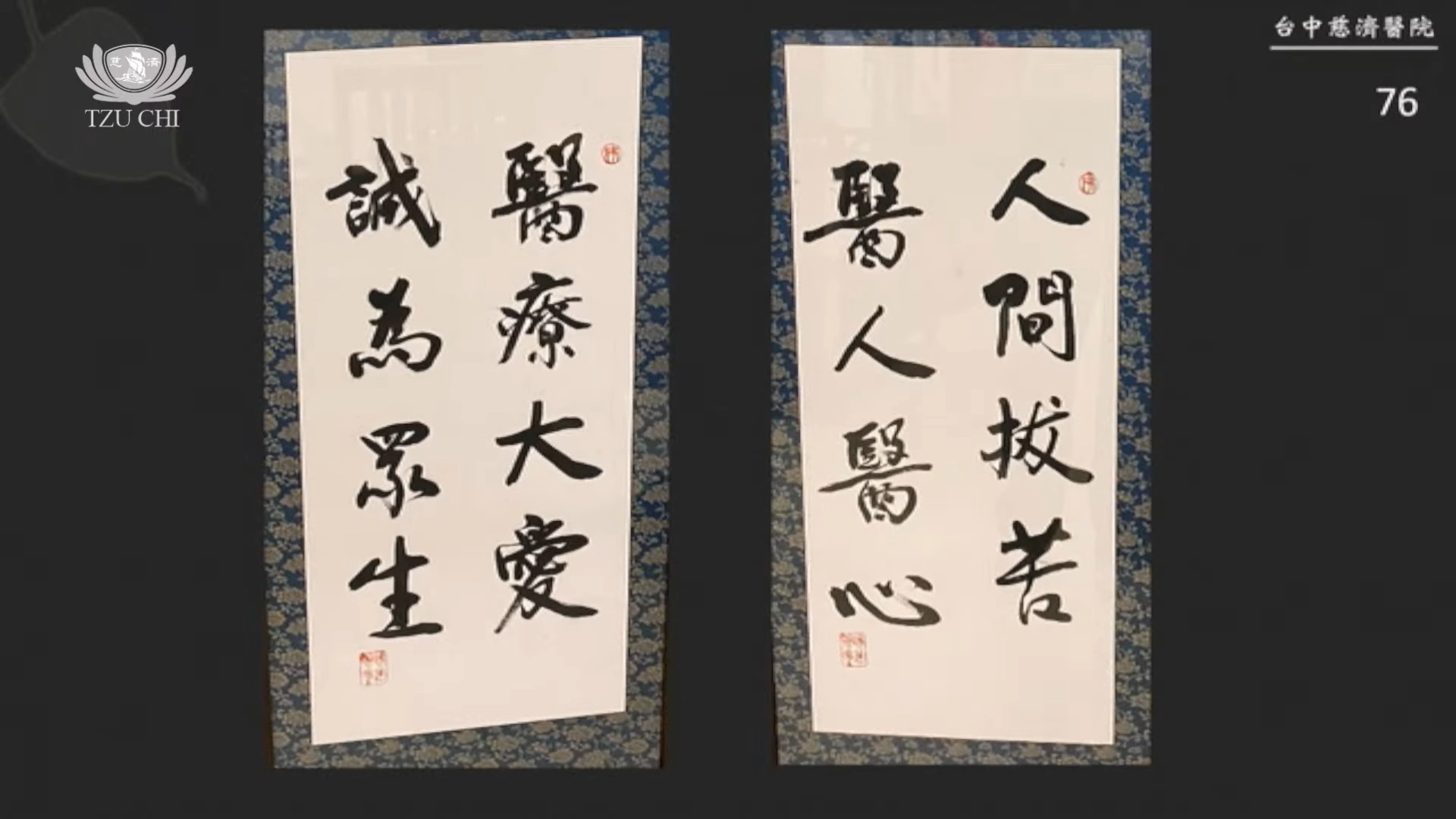

張主任最後提到,在他的診間,一直掛著兩幅上人開示的法語――「人間拔苦 醫人醫心」、「醫療大愛 誠為眾生」。他說,在慈濟醫療體系的醫師,一直把這些話放在心上,時時提醒自己持續不斷地照著這樣的指示,來服務更多病人。

上人的法語掛在張建鈞主任診間,時時提醒他持續依此指導服務病人。(圖片來源/螢幕擷取畫面)

Line客服

Line客服