撰文、攝影/賀詩家(懿紹)

此次國際青年防救災研習營,是國家防災委員會的防災研習16年來第一次與慈濟合作。之前國家防災委員會的防災研習皆著重在紙上的協調作業以及系統等,並未有實際操作的課程。這次合作,是希望結合慈濟已經舉辦多年的救將營隊,並借重慈濟的防災經驗,將實務與理論結合,以達到完整的防災救災訓練。而慈濟基金會所舉辦的「救將營隊」,是全台首創的青年學員防救災營隊,主要是為了培育各地的防災種子,凝聚青年世代對防災以及救災的共識與行動。

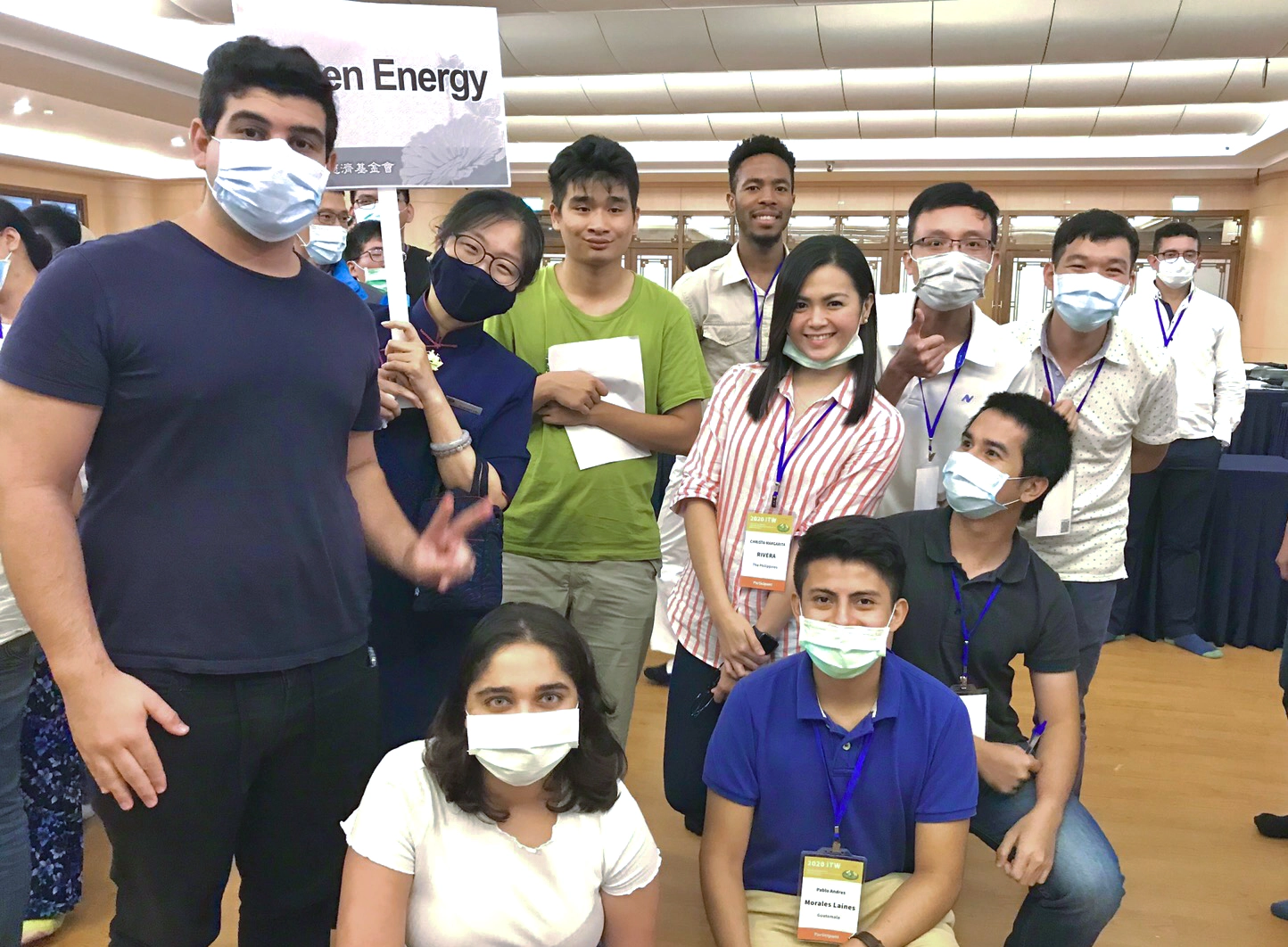

開營的第一天和第二天,課程由國家防災委員會主導,主要是防災的理論、防災實務的報告分享以及防災系統的介紹,並且讓學員實際操作防災系統。為了能夠讓學員更深度參與防災計畫,更在營隊第一天便將學員分組,一共分為綠能、住屋、衛生飲水、餐食水暖、人文紀錄、物管、指揮中心等組。由小組先在系統上根據各自不同的功能做規劃,再於第三天到慈濟苗栗園區,模擬地震發生的情形而實際操作演練,之後再根據操作的經驗,於第四天修改實際操作前所擬定的計畫。此時,各小組會體會到腦子裡面所想的計畫不見得是能夠實行的,紙上談兵是不切實際的,所以,會將原本天馬行空的計畫修正成更貼近實際需求的可行計畫。

每個功能小組,都會有一個NPC(Non-playing character 非玩家角色/觀察者),這角色是由能夠以英文溝通的慈濟志工擔任,除了陪伴,更重要的是站在一個外部的角色來觀察小組的狀況。NPC除了在過程當中能被動地提供建議外,更會在營隊結束前就整個觀察的結果給予回饋,讓各小組能夠從觀察者的角度來理解自己規劃或者是執行時的缺失。

這一次國際青年防救災研習營的工作人員,幾乎都由慈濟的中生代志工擔任,除了能夠順暢的與學員溝通之外,更由於比較貼近他們的年歲跟經驗,所以更能與學員快速建立感情。另外,因為是與外部協辦的營隊,不但工作人員人力精簡,一人多工,更是人人能說流利的英文以及思想開明,畢竟高達3/4的外籍學員,很多時候是無法理解或於短時間內就能接受慈濟的文化。即便如此,我們對於學員最基本的要求,如尊重道場必須茹素的要求,他們也都會儘量尊重配合。此外,對於支援營隊的當區慈濟志工不了解外國文化時,中生代的工作人員也要適時地擔任溝通的工作,讓學員與當區的志工能夠互相理解與包容。

在實際演練的過程中,發生了很多因為溝通不良或語言隔閡引起的誤會與時間上的延誤; 又或者沒有足夠的食材可以煮出像樣的餐食時該如何應變; 當組合屋搭歪了需要大家合力推正才能上斜樑等等的趣事,甚至在苗栗園區的安單都是模擬災難現場的福慧床以及隔屏,方方面面的讓學員體會到災難現場的可能狀況。在最後一天,學員的回饋也都非常正向,覺得很有收穫,特別是學到了在紙上談兵時的理所當然以及輕鬆自大,實際執行時全然不是這麼一回事,除了計畫得隨時調整外,在極度的壓力下,如何有效率且不帶情緒的溝通協調,就顯得特別的重要。

在災難頻傳的現在,能夠提升青年世代對災害援助的關注,並預先整備更完善、齊全的防災作業,以親身的體驗、寓教於樂的方式,感受如何自救、救人,進而成為一位「救將」願意投入救災行動,是此次營隊的最大期待。與國際學員一起合作救災,更是彰顯了地球村的概念,畢竟在未來的時代,當災難來臨時,誰都不可能置身事外!

Line客服

Line客服