撰文/廖唯晴

攝影/盧義泓

何旻潔醫師提醒,人工淚液具補水、補油脂和玻尿酸等保濕成分,對乾眼症狀改善有明確效果,但為了保存加有防腐劑,所以使用次數,以一天四到六次為宜。

三十出頭的許先生,因為工作需要長時間使用電腦,卻常常在工作到一半時,突然流很多眼淚讓他非常困擾。為此,他來到臺北慈濟醫院眼科部何旻潔醫師的門診;許先生告訴何醫師,他一直坐在有空調的辦公室裡,流淚的情況多發生於全神貫注地緊盯螢幕後。

何旻潔醫師仔細為許先生檢查後,發現他的眼球表面淚膜層薄,而且角膜還有些破皮,診斷為「乾眼症」;開立人工淚液並衛教正確用眼方式後,許先生流淚情況明顯改善。

眼睛的淚膜由內而外可分成三層,分別是讓淚水均勻分布在眼球表面的黏液層,有免疫球蛋白並提供眼球表面養分的水層,以及包覆水層讓淚水不至於太快蒸發的油脂層。這三層只要其中一層過多、過少,都會使淚液不平衡,出現乾眼症狀,常見於年長者、更年期荷爾蒙改變的女性、眼瞼內翻或外翻者、服用藥物者(如:青光眼用藥、抗憂鬱藥)或患有免疫疾病的病人。

何旻潔醫師指出,原本五十歲以上患者發生乾眼症的機率約百分之十五,六十五歲以上則有百分之三十到四十的機率;但近年來民眾生活習慣改變,包括:長時間配戴隱形眼鏡、使用3C產品、冬夏二季長時間在冷暖氣房、使用除濕機等生活方式,大幅增加了二十到四十五歲年輕族群罹患乾眼症的機率。

「眨眼」這個動作可以均勻地混合油脂層、水層和黏液層,並將淚水分布在眼球表面,而人在自然情況下的眨眼頻率,一分鐘約十到十五次,專注時會只剩下五到六次,淚水潤滑眼球表面的頻率不夠,自然就有乾眼情形。

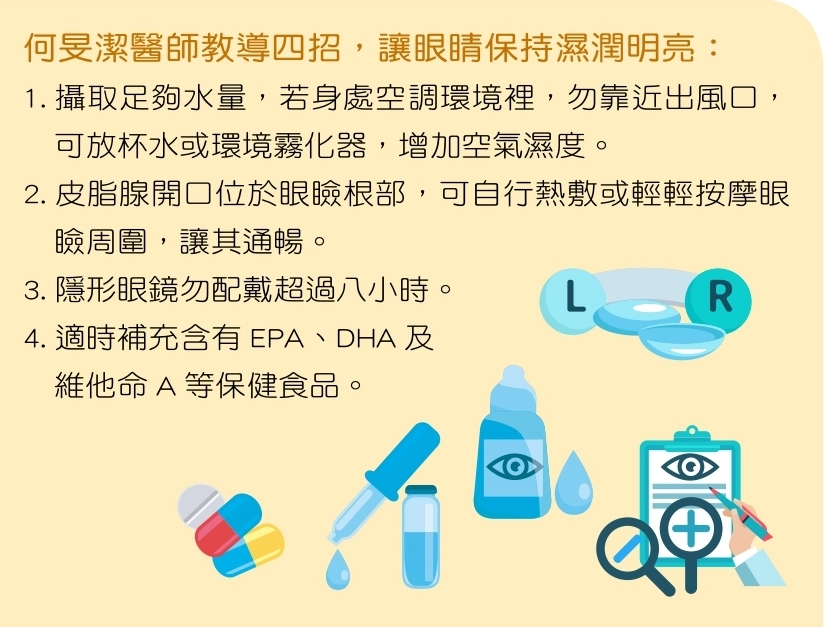

可是,乾眼症的症狀不是只有乾燥而已,少數患者會以「流眼淚」來表現;何旻潔醫師說明:「要是眼睛乾到角膜受損,產生異物不適感,眼睛就會因刺激而產生反射性的淚水分泌,這種情況常發生在用眼過度,環境太乾燥的情況下。」針對求診患者,醫師會先透過眼尾放淚液測試紙片、螢光染劑來檢視淚水量和淚膜裂解時間,若確定為乾眼症,則會視嚴重情況開立人工淚液、凝膠、淚膏或輕微類固醇使用,要是效果不佳或合併有免疫疾病,則會合併使用免疫抑制劑或以自體血清治療,亦可選擇淚管栓或脈衝光等新式治療。

最後,何旻潔醫師提醒,人工淚液具補水、補油脂和玻尿酸等保濕成分,對乾眼症狀改善有明確效果,但為了保存加有防腐劑,所以使用次數,以一天四到六次為宜,不宜太頻繁使用。嚴重乾眼的患者可選擇單支、無防腐劑的包裝,以保眼睛舒適。

(本文獲授權轉載自《人醫心傳第225期》,靜思園地編輯組整理)

Line客服

Line客服