撰文/曹耘綺

攝影/盧義泓

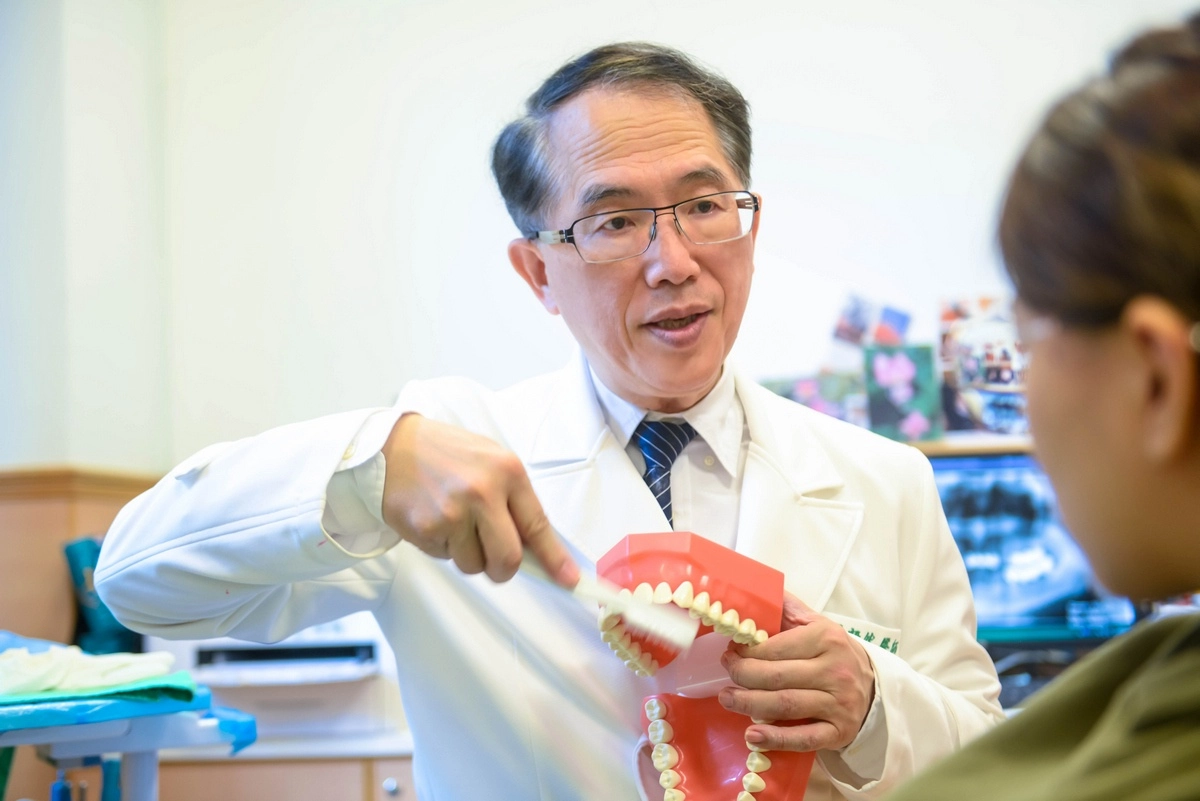

臺北慈濟醫院牙科部顎面外科夏毅然主任建議,十六到二十五歲是拔除智齒的最佳時機。 圖為夏主任教病人正確的刷牙方式。

就讀高中的游同學,因右下顎疼痛至牙科診所就醫,經X光檢查發現,右下智齒因無法正常生長而有發炎情形;然而,拔除智齒後傷口持續悶痛,並伴隨麻刺感,即使一直有吃消炎止痛藥,但持續了兩個月的時間都沒有改善。轉診到臺北慈濟醫院,牙科部顎面外科夏毅然主任,取游同學智齒部位的發炎組織切片化驗,診斷發炎組織已轉變為口腔癌,且癌細胞涵蓋了整個右下顎骨。

夏主任考量游同學年齡尚輕,若直接進行手術,將造成巨大傷疤影響身心,遂由頸部下刀,翻開皮膚再切除癌變的下顎骨,並截取小腿骨進行修補;術後並未在游同學的臉上留下任何疤痕,至今追蹤七年沒有復發跡象。

智齒又稱第三大臼齒,是門牙間隙向後算起的第八顆牙齒,生長狀況因人而異,通常會在十六歲之後慢慢萌生;夏毅然主任指出:「百分之九十以上的智齒都需要拔除。」智齒生長在口腔最後方,又是最晚生成的牙齒,往往因生長空間不足,向前傾斜、無法正常萌發,這些長歪的智齒不具功能,且不易清潔容易引發蛀牙、牙齦發炎、牙周病、蜂窩性組織炎等問題,甚至還會連帶危害周邊牙齒的健康機率高達八成以上;即便是沒有長歪的智齒,若無對應咬合的牙齒,也可能因過度萌發影響咬合,或是反覆刮傷周圍的口腔黏膜,長期下來會造成癌變。為了避免這些情形,牙醫師通常會建議盡早將智齒拔除,以絕後患。

夏毅然主任建議,拔智齒的最佳年齡為十六到二十五歲,因為這個時候的智齒萌發不久,牙根尚未發展成熟、齒槽骨質也較鬆軟,較容易被拔除;但拔完牙後腫痛難免,需按醫囑定時服用消炎止痛藥;另外,有些智齒因位置太接近神經,拔除過程不免傷及神經造成顏面麻痺,不過不會影響外觀、說話及進食,一般約一到三年即可恢復。

值得注意的是,雖然完全深埋在骨頭內的智齒,不會有蛀牙或發炎的風險,可暫時先不拔除,但仍有百分之三的機率可能轉變為囊腫,或是少部分會轉變成口腔癌,故即使沒有任何不適,也應定期接受影像學檢查。夏主任呼籲民眾,拔完智齒須持續觀察,若不適感持續兩週以上甚至更嚴重,即需提高警覺,尋求進一步診療。

(本文獲授權轉載自《人醫心傳第225期》,靜思園地編輯組整理)

Line客服

Line客服