分享/釋德悅

整理/張麗雲、編輯組

人生如戲。日前,一位小女孩,當家人正要為她過生日時,一個意外的無常,結束了她十二歲的生命。父母難以接受這個事實,想知道女兒在哪裡?是否過得好?

◎無私的愛,是最好的治癒良方

證嚴上人慈悲地開示:「這個妹妹如此天真可愛,她的離去令大家心生不捨。相信她來到人世間與大家有這一分清淨的緣,她是一位小菩薩,相信她會再來和眾人結這分緣的。」上人慈慰悲悽的父母要學習放下,讓孩子歡喜地再來,或許有因緣會再相會,並鼓勵他們要拉長情、擴大愛,把對女兒的愛,用來愛更多的人。

志工緊握患者家屬的手,給予心靈的撫慰和支撐的力量。(攝影/陳何嬌)

在慈濟各大醫院中,時常看到醫護照護團隊和志工,圍繞在病患及家屬身旁,給予關懷和陪伴。有一位留美的音樂才女,曾在醫院大廳、病房,以她的音樂專長為患者演奏。有次,當她跟著志工、醫護團隊前往探望一位傷口猶如「鐘樓怪人」的病患時,不禁流露出驚訝的表情。

事後,她在電視上看到教宗親吻罹患神經纖維瘤男子的新聞畫面,讓她十分內疚自己當下的驚嚇,以至於無法正視患者的疼痛,覺察到這是一個將走到盡頭的生命。她說:「他的癌細胞長在我們肉眼看不到的地方,因此人們會惶恐不敢親近。但是更多時候,癌細胞是長在我們內心黑暗的一角,看不見也醫治不好。」

最好的治癒良方,就是無私的愛;唯有愛,才能瓦解人與人之間的鴻溝。(攝影/許金福)

我相信教宗知道,建立慈濟醫院的證嚴上人也知道,最好的治癒良方,就是無私的愛。唯有愛,才能瓦解人與人之間的鴻溝,所以志工的愛與關懷,正如上人所說:「志工無私的付出,宛如及時的春風,能夠為世間貧病苦難的人生,帶來希望。」志工與醫護人員,有時還須充當導演團隊用心陪伴,引導臨終患者與家屬彼此道謝、道愛、道感恩與道祝福,乃至懺悔道歉的人生

◎找回生命自主權

以佛教的宇宙觀而言,世間各種物質皆有著「成、住、壞、空」,而人們也應以「四念處」自我提醒。因為七孔常流不淨物,一口氣不來,生命便結束;而身體也只是一個載道器,本就是一個臭皮囊。

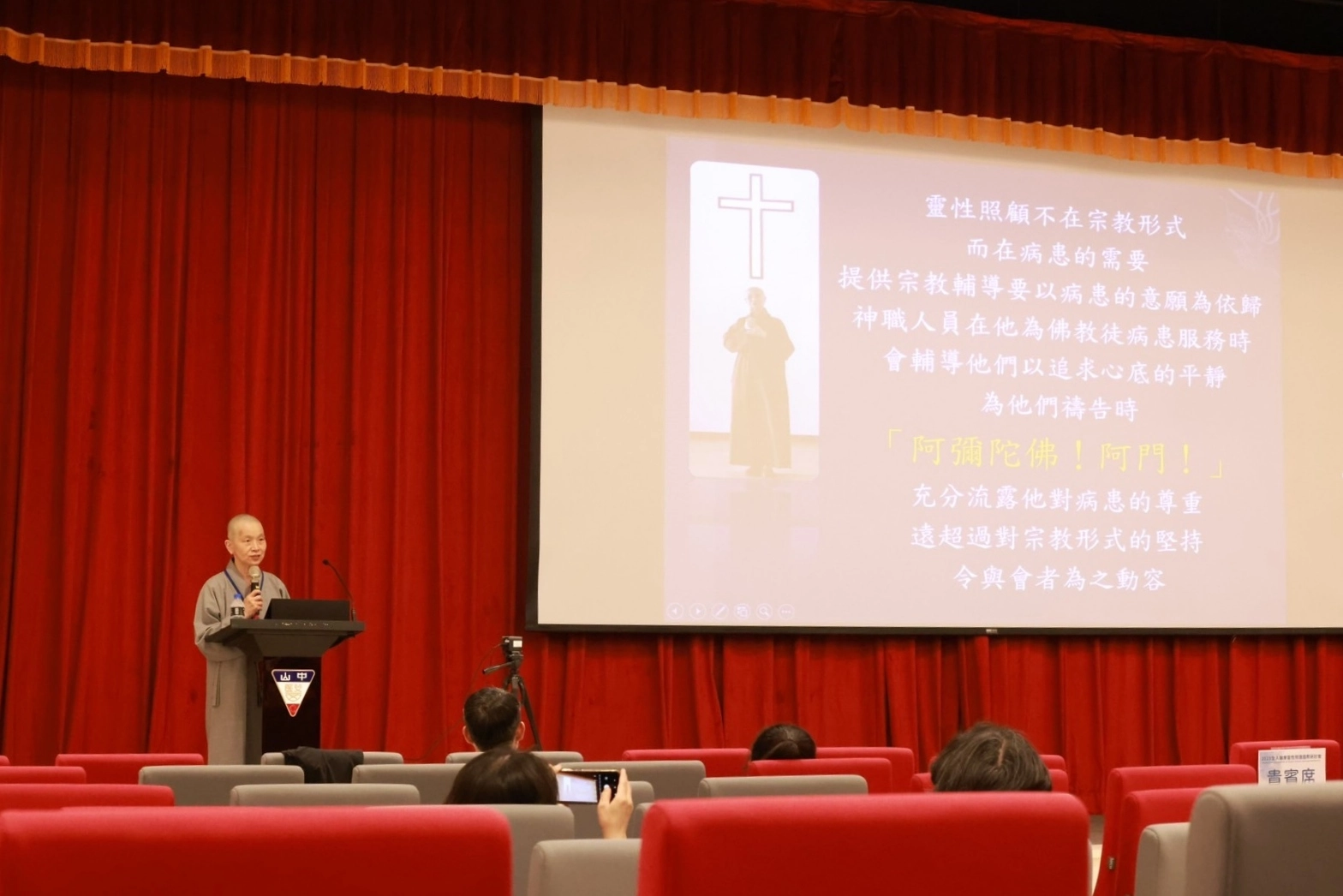

德悅師父提到,靈性的照顧不僅在於宗教的形式,更重要是在於病患的需要,能夠提供陪伴輔導與傾聽。 (攝影/章宏達)

一切唯心所現,唯心所造。相信每位病患,都是一個獨立的個體,尤其臨終的病人,須面對他的社會及自我,所以靈性的照顧,不僅在於宗教的形式,更重要是在於病患的需要,能夠提供陪伴輔導與傾聽。

其中,家屬至親隨侍在側,就是最好的陪伴。因為家人聲音的頻率與患者最相近,與臨終的整個聲氣要能相通,還要膚慰臨終者的情緒,引導臨終者的意念,才能夠圓滿臨終者的心願。

「以病為師」是慈濟醫療的人本精神。關懷過程中,病人是主角,家屬也是主角,照顧者也是主角,志工團隊亦是主角。所以在不同的時間因緣裡,我們各有自己的職責所在。像一位復發的口腔癌患者,情緒的起伏肯定很不穩定。所以家人的陪伴,志工的作伴,往往能夠安定他們的那一顆不安的心。

臨終患者示現病苦,也用生命讓我們知道生老病苦、愛恨別離無處不在,同時激發我們更大的愛,匯聚更多人的愛心,共同在病房中陪伴和關懷。(攝影/許金福)

在陪伴的過程中,往往三年、五年乃至十年,還縈繞在彼此心裡,因為他們都是我們生命的老師。臨終患者示現病苦,也用生命讓我們知道生老病苦、愛恨別離無處不在,同時激發我們更大的愛,匯聚更多人的愛心,共同在病房中陪伴和關懷;激勵、鍛鍊我們成為一個努力,真的能夠去愛人的能力。

「死亡的課題」,知道不代表一定做得到。要有無常觀、因緣觀,時時警惕在分秒之間,覺悟更要在念念之間。

我們要多看看自己擁有的人生,把握珍惜,才能夠恆長不變;顧好自己的心念,找回生命的自主權。

編按:此篇分享,係整理自德悅師父於2023年12月9日,「2023全人醫療靈性照護國際研討會」,闡述臨終關懷對生命的價值與意義。

Line客服

Line客服