撰文/明靜(寧蓉)

◎宗教真諦解諸苦 虔誠信奉歸真理

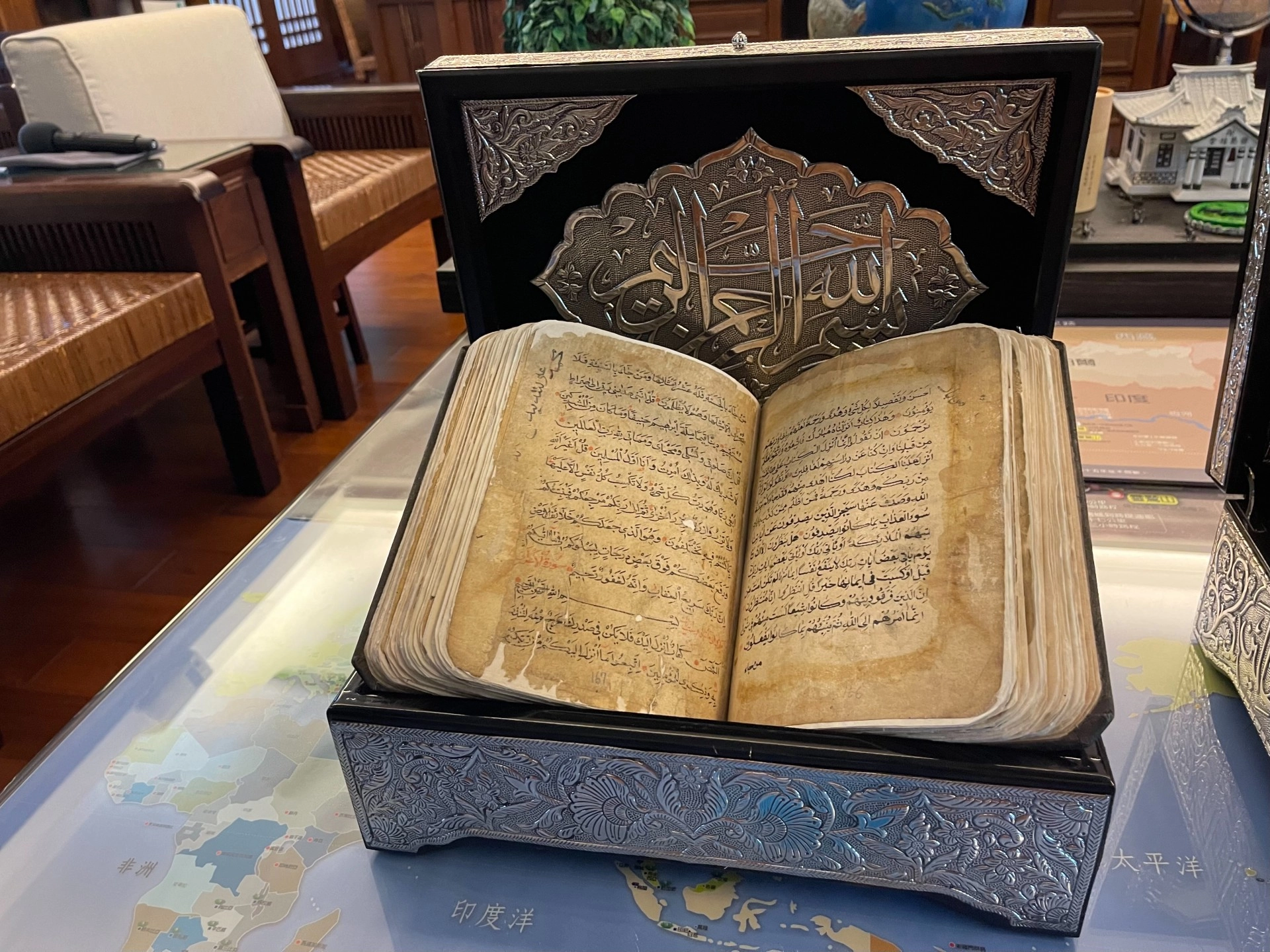

慈濟基金會委託國立臺灣圖書館,修復胡光中所致贈500年歷史的手抄本《古蘭經》,歷經近兩年半的修復工程終於圓滿,並於2023年6月5日帶回靜思精舍。(攝影/顏婉婷)

佔全球四分之一人口的伊斯蘭文化,起源於西元七世紀初的阿拉伯半島。是世界上最年輕、最快速增長的宗教之一,擁有一千四百多年歷史,為世界第二大宗教,不同國家、不同種族都有穆斯林。

穆罕默德聖人於西元610年左右,在麥加開始接受真主阿拉的啟示,並在此後的二十三年間逐漸傳播伊斯蘭教的教義與信仰。

其教義《古蘭經》是伊斯蘭重要的經典,是真主阿拉的啟示,是穆斯林信仰的根基、生活的引導。包括每日虔誠五拜、飲食、喪葬、婚姻等日常生活,都有嚴格且明確的規定。不吃豬肉、不喝酒、不賭博、不吃添加酒精的食物等......而將《古蘭經》的教誨體現於生活中,是穆斯林畢生的依歸。

五百多年的手抄《古蘭經》流傳至今並不容易,字字承載著信徒們一筆一劃抄下的虔誠信仰。「這本書裡出現了許多數字與眉批、書籤、符號,例如1619、1954,可以看出這本書歷經了不同國家與宗教分支,呈現五百年的歷史與宗教文化。」胡光中將這五百年伊斯蘭教的歷史脈絡娓娓道來......

◎神奇的宿世因緣

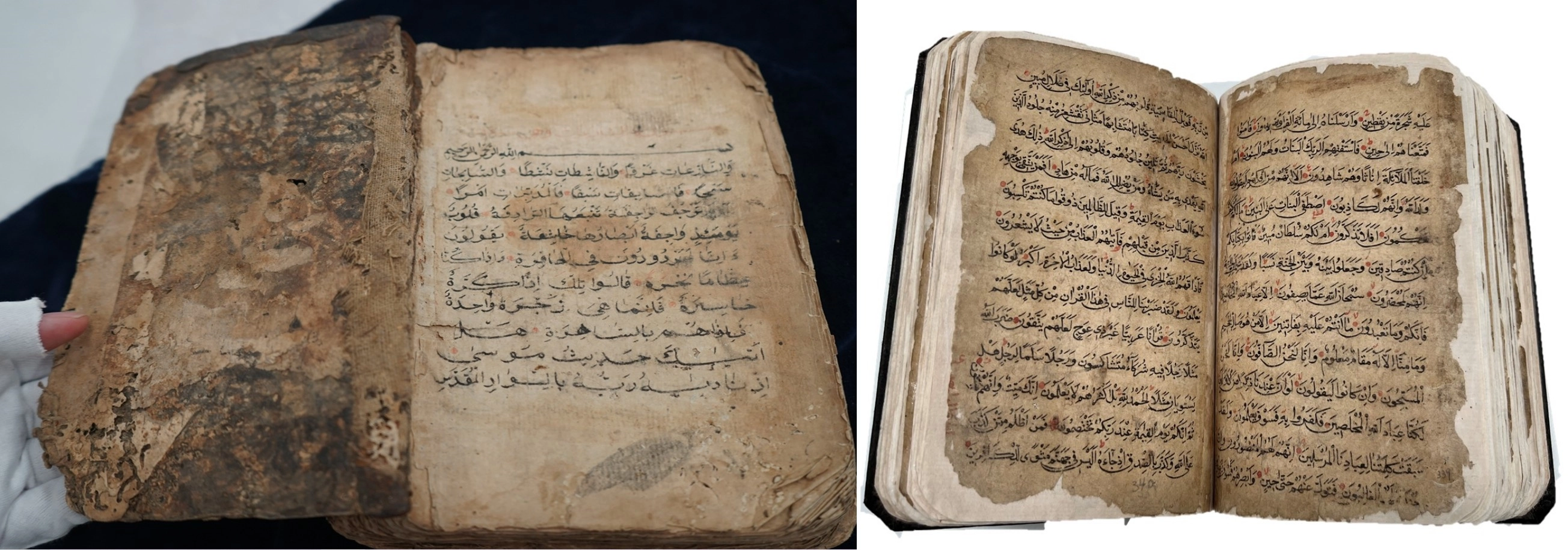

國立臺灣圖書館修復團隊歷經35個月完成修復,左為修復前,右為修復後。(圖片來源/國立臺灣圖書館提供)

國立臺灣圖書館的前身是臺灣總督府圖書館,擁有上百年歷史。其附設的圖書醫院,是國內少數和故宮博物院具備修復古籍能力的學術機構。

上人希望百年手抄《古蘭經》能恆久流傳,因此,時任國家圖書館副館長的慈濟志工吳英美,承受師命,努力促成這次的修復因緣。

回顧當初,2020年7月6日,吳英美接獲任務,即開始全力找尋國內的專業機構幫忙修復這部經典。因緣實在不可思議,7月7日,吳英美和胡光中、賴精一,將經典送到國立臺灣圖書館,拜會當時的鄭來長館長。

「鄭館長慨然允諾,並表示願『無償修補這部經典』,當即責成圖書醫院的徐美文博士全權負責這部古籍的修復工作。」館長慨然允諾、無償修復的「至誠之意」,讓吳英美相當感動和無比感恩。

對於促成這次殊勝的修復因緣及兩年多的關懷陪伴,吳英美非常低調、謙卑,認為這是慈濟志工的「本分事」。她表示,在修復過程中,實際上困難重重,也一度卡關想要放棄。

雖然臺灣對中文古籍的修復有非常專業的經驗,但完整修復西洋古籍,是第一次。「在沒有任何經驗可循的情況下,徐美文博士逐項克服各種困難,篤行不怠,終至不負使命。」

當然,「也希望藉由這本國內少接觸的西洋古籍的修復,能讓國立臺灣圖書館圖書醫院的能見度及修復技能更上一層樓。」

圖書醫院的徐美文博士,全權負責這部古籍的修復工作。(圖片來源/國立臺灣圖書館提供)

現任館長曹翠英表示,2020年7月慈濟希望修復《古蘭經》,國立臺灣圖書館確實有這樣的專業、技術與設施。「我們花了兩年半左右的時間修復,這是伊斯蘭教非常重要的經典,透過我們的修復讓它『修舊如舊』,保存歷史文化的傳承,這更是文化的底蘊。」

曹館長同時指出,佛教的證嚴上人透過慈愛、大愛無私,一方面傳承宗教沒有國界,讓世人知道這本古籍將來可以再傳承五百年、一千年。這代表的是無國界的愛及對古籍深度的傳承,也希望年輕人可以關注古籍的修復。

「這是我們修復的第一本最古老的西方古籍,代表了一種歷史的高度,也是專業能力受到肯定。感謝慈濟!也感謝原本收藏的胡光中及其父母,因為這樣的兩個宗教大愛傳承結合的殊勝因緣,我們才有這樣的殊勝福氣。」

◎扛起使命

國立臺灣圖書館曹翠英館長(右四)、徐美文博士(左三)、曾添福主任(左四)及簡張翔研究助理(左二),在胡光中(右二)與促成修復的吳英美(右三)陪同下,前往靜思精舍。(圖片來源/慈濟基金會提供)

圖書醫院的修復師徐美文,擁有國立政治大學圖書資訊與檔案學研究所博士學歷,在館長及證嚴上人的支持託付下,扛起修書的重責大任。

她表示,圖書醫院原本僅限修復館藏書籍。會接下這次任務,是因為這本百年《古蘭經》的修復問題,可作為日後的參考範例,也因為修復《古蘭經》對穆斯林而言,有著非凡的意義。

經過修復團隊評估後,2020年7月26日向上人請示,上人當即慈示「完整修復」並確認修復方向。「當時評估有三個修復方法:第一個冰凍起來,古籍可以約再放一百多年;第二是找到當時的紙,但這很困難;第三是用現有的古紙,後來就是用第三種方法。」參與討論的胡光中解釋。

《古蘭經》的修復過程漫長,耗費人力物力也得考量。但五百多年的手抄《古蘭經》,除了對伊斯蘭教徒是珍寶外,對全人類來説,也是難得的文化遺產。如何在多方考量下,圓滿修復,讓古物得以傳承後代,古書修復師的挑戰才正要開始。

修書不留名,得不到鮮花、掌聲,既孤單又枯燥,他們站在文物背後默默耕耘,常年累月付出體力和腦力。徐美文是少數堅持到最後的人,正所謂「成大事者,藏於心,行於事」。也正因爲這分堅持,我們才能見識到文化裡的滄海一滴。

修復師徐美文博士(一排左二)報告修復手抄本古蘭經的歷程。(攝影/陳誼謙)

當初慈濟委託修書,年代久遠破損嚴重的五百多頁被蟲啃、被水淹、發霉、粉碎,張張體無完膚,棘手問題,考驗耐性。修書十六載,讓徐美文閲書無數,但這本古老經書卻創下她職業生涯以來,很多個之最的紀錄。「我也是第一次修到這麽古老的書,書的狀況最差、清最久、做最久的書。」

她把自己當棋手,每走一步,要求做到落子無悔,靠的全是自身扎實的功夫。

徐美文感慨:「在法國,有名的修復師,百分之三十以上破損的書,就不修了,但這本書破損的範圍太大了,幾乎整本都是重修過的。」

「爲什麽我們獨獨要花那麽多的時間,來修復這個古本,當然就是因爲意義,歷史的意義跟紙張的價值。我們現在做的這件事,就是一個文化的傳承。如果現在沒有做好修復這本經典的工作,未來的人,就看不到這本很經典的書頁、紙張、文字。」

Line客服

Line客服