撰文∕徐翠苓(花蓮)

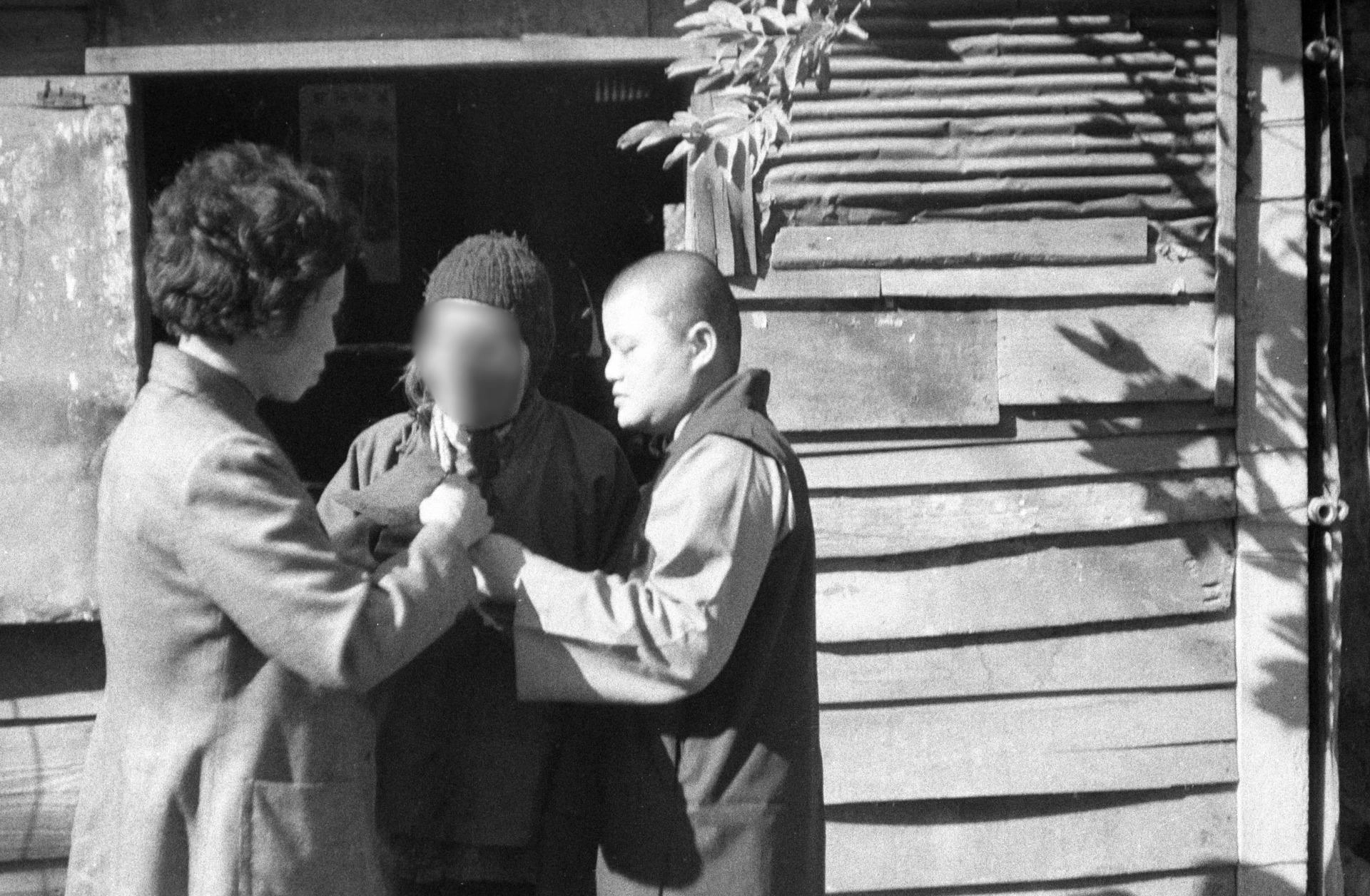

證嚴上人親率委員搭乘一部遊覽車進行年度環島訪貧工作。(圖片來源:佛教慈濟基金會版權所有)

9月12日上午的「慈濟歷史溯源」,文史處同仁帶著大家回溯到1976年12月4日。

這一天,上人率同花蓮慈濟委員,一行人搭上掛著「佛教慈濟功德會環島貧民複查訪問」紅色布條的遊覽車,從花蓮仁愛街慈濟義診所出發;不是去觀光、遊覽,而是展開為期十天的環島訪貧複查,並從事「慈善研究」的工作。

為何環島訪貧複查也是做研究呢?

因為上人有個「慈善研究室」。研究內容,是了解每一個貧困家庭為何需要幫助,研究「貧窮」的成因,並進一步提供消滅的方法;而研究的方式則是「環島訪貧」。

這個慈善研究室設在哪裡呢?

上人說:「遍布在社會每一個角落;在每一個山的角落、每一個村的角落、每一個窮困的家庭裡。」

早期有弟子問上人:「師父,您怎麼對臺灣的各個角落都那麼了解?」

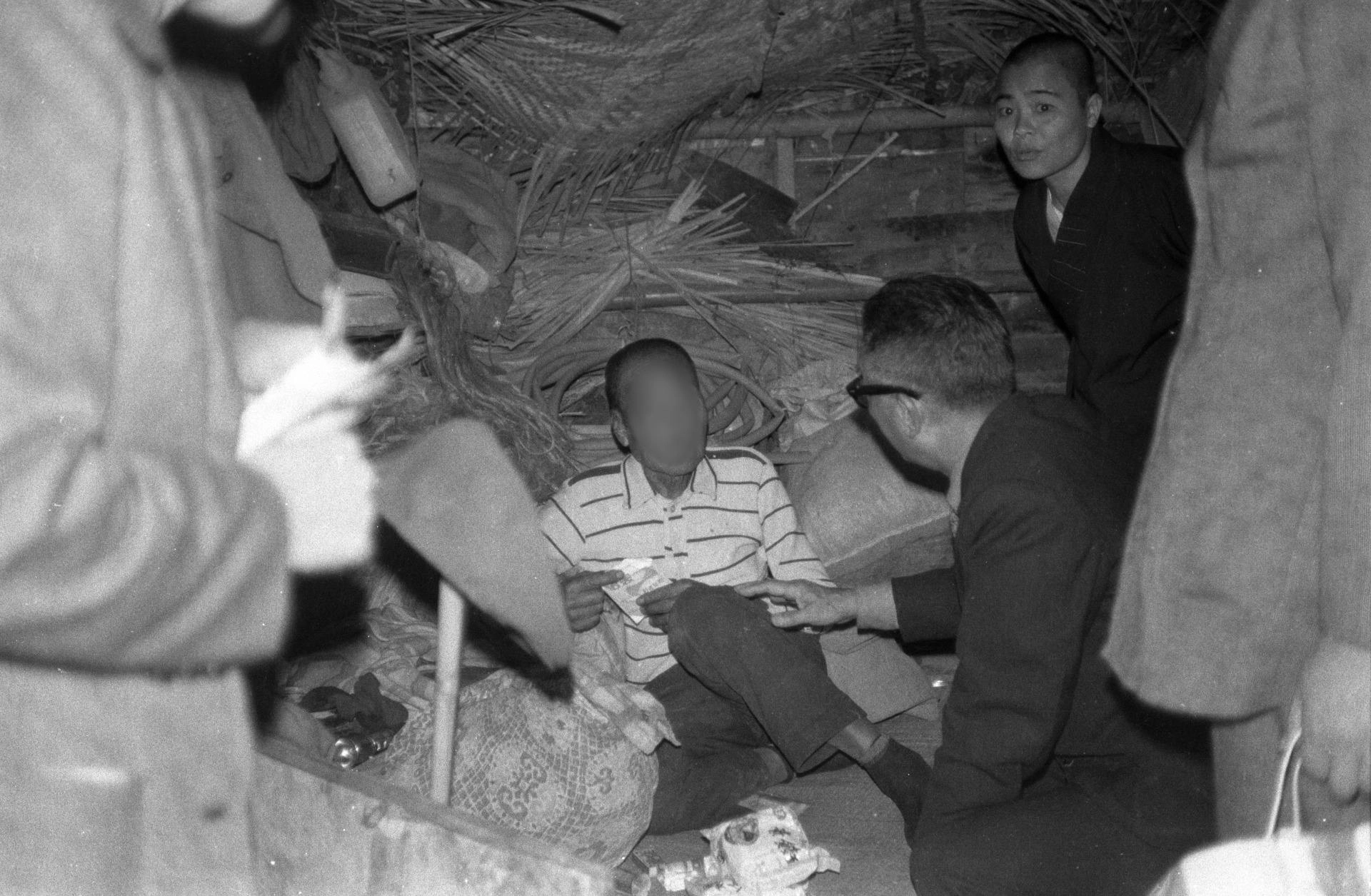

年老孤苦無依,耳聾又體弱多病的照顧戶,委員協助開案濟助,並在環島訪貧複查後繼續救濟。(圖片來源:佛教慈濟基金會版權所有)

「因為我每年出去二趟,不管爬山涉水,上山或偏遠的鄉下我都去過。」上人回答弟子的問題,「每一年我都會出去外面看。所以,學者做研究是在他的實驗室裡;我做研究是要繞全臺灣,因為每一個家庭都是我的實驗室。」

上人把每一個個案記錄下來,之後進行分類、統合與分析;所以做慈善工作的同時,也深入社會一一去做研究。

上人納悶,為什麼從創辦慈濟功德會以來,救濟的工作愈做愈多,愈救愈會覺得救不完,問題到底出在哪?

上人用六年的時間進行分析,除了孤老無依或孤兒寡婦,剩下來的就是中年人;這樣的年齡去工作,生活應該會很好過,為什麼他們需要救濟?

「等我去看過之後,發現這些人原來是因病而貧,要不就是因意外事故造成殘障,所以一個家庭就這樣被拖下去。」

「只是消極的救濟這樣不夠,還要再積極一點;除掉他們因病而貧的根源,所以救病很重要。」

屏東個案罹患肝硬化症,張有傳醫師在環島訪貧時協助看診。(圖片來源:佛教慈濟基金會版權所有)

見到許多因病而貧的案例,上人因此構想成立義診所,解決貧與病的惡性循環。

1972年9月10日起,每週固定兩天,在德慈師父母親黃阿乃提供的場地——花蓮市仁愛街二十八號,為老弱貧病診治施藥。

「六年之後我懂了,因病而貧的問題造成家庭被拖垮,導致孩子教育有問題,就會演變成社會青少年問題;這一連串,我終於摸出源頭來。所以那時候,我又起了一股很強烈的想法,我想蓋一個不收保證金的醫院,希望貧富平等,到醫院後都能得到平等的尊重生命。」

於是,1979年上人籌建花蓮慈濟醫院。

再回到1976年12月4日起,為期十天的環島訪貧複查。

證嚴上人率同花蓮、台北委員展開全台環島訪貧複查作業。(圖片來源:佛教慈濟基金會版權所有)

好奇的是,大家在遊覽車上都做些什麼呢?

「在車上就是討論個案,看完後一組、一組報告。因為功德會的錢來之不易,我們的委員比較保守。上人很慈悲,會問:『這樣夠嗎?他的生活這樣,生了幾個孩子、身體又不好;這樣不夠,我們再添,多給一點。』」資深委員蔡秀梅(靜瑩)的「口述歷史」這樣記錄著,「在遊覽車上,上人會先讓大家自行討論,之後再現場指導。」

在「環島訪貧複查」的溯源中,看到上人令人震懾的慈悲。

上人在複查貧戶的工作中,提醒一個重要的原則:「每年農曆十二月是冬令救濟,如果要停止此戶的幫助,要等到冬令救濟過後才停。要給他當月的紅包,這是我們的原則;十二月份我們絕對不停濟貧戶。」

上人考量的是,照顧戶如果生活改善要結案,一定要等到冬令救濟買了新衣服、給了他們年貨、紅包,過完年才可以停止濟助,要讓他們可以過一個好年。

上人的慈善研究室,不僅為貧病的人開了一帖妙方——蓋慈濟醫院,也為靜思弟子的慧命成長,提供了一帖靈方妙藥。

「善事沒有及時把握機會去做,之後會很後悔。大家從善門入慈濟,要實際參與訪視,才能見苦知福、成長慧命;假如沒有去訪視、關懷苦難人,根本無法體悟人生疾苦。

慈濟50周年,大愛電視台錄製《回眸50看見慈濟》特別節目;來自宜蘭、花蓮、臺東的資深慈濟志工齊聚參與節目錄影,帶著大家一同走入時光隧道,回顧初發心與做慈濟的歷程。左起為林薰蓮(靜蓮)、許彩雲(靜雯)、林慧美(靜盈)、蔡秀梅(靜瑩)、吳月桂(靜璿)、陳秀鳳、鄧淑卿(靜善)。(攝影:許榮輝)

Line客服

Line客服