分享.釋德劭|整理.李宜穎、顏吟修、編輯組

上人有感於COVID-19疫情爆發以來,慈濟醫療團隊與靜思僧團共同研發了「淨斯本草飲」。上人常提醒:「草木皆有靈,有病就有藥醫。」希望我們能夠走向中西合療,來幫助大家。

「對的事,做就對了。」這是上人給予醫療團隊的指示,希望能夠從千年傳統中,找到精準的解方,與西醫做結合,進行精準治療。

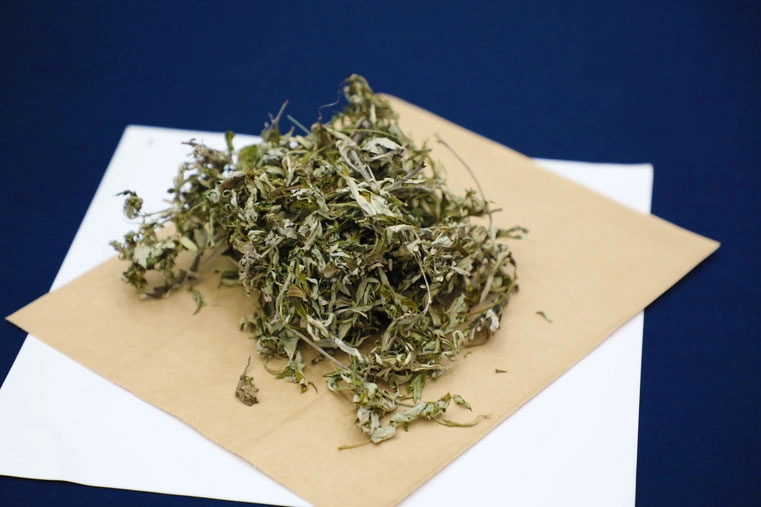

COVID-19疫情以來,慈濟醫療團隊與靜思僧團合作研發「淨斯本草飲」,期望結合中西合療,印證「草木皆有靈,有病就有藥醫」,守護眾生健康。(攝影:釋德瑅)

淨斯本草飲的緣起與藥理

「本草」一詞,最早見於西元前96年至31年間,作為一門新興學術領域的專有名詞。然而,歷代本草學家對於「本草」的涵義,皆有各自的詮釋。上人在開示中指出:「所謂本草,是本著天地生機而生,總是不離草木。這些成分本來就有,只是沒有被注意到,沒有被研究與運用。」

中國最早有關於「藥」的文字紀錄,可見於六經;「藥物學」成為一門獨立的學問,則始於漢代;而「本草」一詞,在《漢書.平帝記》記載著:「徵天下通知逸經、古記、天文......本草以及五經、論語、孝經、爾雅教授者......至者五千人。」

可見「本草」在當時已經是與「五經」、《論語》並列的一個學科,而《黃帝內經》是中國最早的醫學典籍,它建立了中醫學上的「陰陽五行學說」、「脈象學說」、「經絡學說」、「病因學說」以及「養生學」等學說。

歷代本草學家對「本草」各有詮釋。上人開示:「本草本著天地生機而生,總是不離草木,這些成分原本存在,只是未被發現、研究與應用。」(圖片來源:花蓮慈濟醫院提供)

回溯「本草」的歷史,漢代的《神農本草經》是現存最早的藥學,明代李時珍的《本草綱目》則記載了1892種古代本草,是一部集中國16世紀以前本草學大成的著作。

其實本草即法藥,佛教五明之一的「醫方明」,即包含了醫療、藥物的學問。在佛典中,不難發現許多關於藥草治病的記載。在《根本說一切有部毘奈耶雜事》卷1:佛言:「所謂餘甘子(梵云菴摩洛迦,此云餘甘子,廣州大有,與上菴沒羅全別,為聲相濫[8]人皆惑之,故為注出是掌中觀者)、訶梨勒、毘醯勒、畢鉢梨、胡椒。此之五藥,有病無病、時與非時,隨意皆食,勿致疑惑。」其中,毘梨勒可用於治療皮膚病與癩病;訶梨勒則具有通便之效,亦能對治風邪。

淨斯本草飲臨床應用與研究方向

每逢農曆五月端午節,許多家庭會在門口懸掛艾草以避邪護身。基於此習俗,上人特別指示醫療團隊深入研究艾草與抺草的功效。(攝影:釋德宛)

COVID-19疫情期間,上人勉勵林欣榮院長帶領醫療團隊深入研究天地中的藥草,將其精華淬煉出來。上人並分享自己童年時的生活經驗,以前若有人參加喪禮或探病,回來後總會用抺草清洗身體;而每年農曆五月端午節,許多家庭也會在門口懸掛艾草避邪護身。因此,上人特別指示醫療團隊,先針對艾草、抺草進行深入研究。

果然不負眾望地,「淨斯本草飲」的問世一鳴驚人。在研究過程中,不僅看到了其對抗新冠病毒感染方面的潛力,更有具體的臨床成果作為印證。花蓮慈濟醫院當時發表了首篇相關的國際期刊論文,研究對象為十位新冠肺炎重症患者,透過「淨斯本草飲」中西合療的方式,得以有效降低體內感染、發炎反應與血栓風險,若能及早服用,更能加速臨床症狀的改善。此外,重症患者在服用後,病情可以逐步轉為輕症,有助於降低整體死亡率。

目前,「淨斯本草飲」的研究成果已不僅止於新冠肺炎的治療應用,後續的臨床與研究更顯示,該配方對於巴金森氏症的病程緩解、肺癌細胞的抑制、關節炎的改善,甚至在糖尿病與視網膜病變方面,也展現出可觀的療效。

佛理、醫理、藥理的會通融合

〈藥草喻品〉:「藥草雖有大小不同,若蒙雲雨沾潤,皆得敷榮鬱茂,能治眾病。」無論是大樹還是小草,只要受到雲雨滋潤,都能發揮療癒眾生的功效。(攝影:徐郁茜)

在《法華經 藥草喻品》中,佛陀以「雲雨喻」與「三草二木」譬喻佛法雲雨普澍,眾生依根器接受法雨,植物亦然,各有性質、功能與生機。〈藥草喻品〉更提到:「藥草雖有大小不同,若蒙雲雨沾潤,皆得敷榮鬱茂,能治眾病。」即使藥草有大小之別,無論大樹或小草,皆能發揮療癒眾生的功效。

「三草二木」揭示了不同藥草,有著不同的藥性,一如每個人不同的成長過程與環境。我們必須了解自身的優勢與不足,才能更客觀地看待自己;理解到不同的藥草有不同的生長環境,每個人也有不同的價值觀和生活方式,如此才能與人建立良好的互動關係。

以教育而言,對於不同根機的學生若能因材施教,那麼老師教學就如雨水,一雨普施,學生隨分受潤而成長,各有時程不同。

《佛說五王經》所言,人體由地、水、火、風四大元素組成,保持平衡方能健康。(攝影:簡明安)

我們的健康來自身體各種基本元素的穩定與平衡,在《佛說五王經》卷記載著:「人有四大,和合而成其身。地大不調,舉身沈重;水大不調,舉身膖腫;火大不調,舉身蒸熱;風大不調,舉身掘強。」

大醫王能夠曉了藥性對症下藥,就如同佛陀開示佛法對應不同根機的眾生。簡單來說,《黃帝內經》中的「上醫、中醫、下醫」即:「上醫治未病之病,謂之養生;中醫治欲病之病,謂之保健;下醫治已病之病,謂之醫療。」用後現代醫學的說法,「上醫」屬於養生學,「中醫」屬於保健學或預防醫學,下醫則是目前所理解的醫學。

「上醫者治未病」,如證嚴上人認為病在於心,唯心能淨化,病才能痊癒,如同「本草飲」之「淨斯」,淨化身心靈讓無明不再複製,淡化我們的煩惱,心清淨身體亦得以還復健康。

「淨斯本草飲」與「四無量心」的結合實踐

淨斯本草飲融合慈濟人文精神,體現佛教「四無量心」──慈、悲、喜、捨,進而理解與詮釋,讓身心療癒不僅是個人健康,更是對眾生的關懷與奉獻。(攝影:釋德宛)

至於「淨斯本草飲」如何與慈濟人文精神相結合?佛教中有所謂的「四無量心」──慈、悲、喜、捨,我們可以嘗試從這四個面向來對應與詮釋。

「慈」,即是願一切眾生能夠具足樂以及樂因,而「淨斯本草飲」的研發初衷,正是源自上人那一念慈悲心,期盼能減輕眾生的病痛。「悲」,是願一切眾生脫離眾苦以及眾苦因,希望幫助眾生減輕疾病帶來的痛苦,遠離疾病的威脅。「喜」,則是當見他人離苦得樂時,內心生歡喜心;當人們飲用「淨斯本草飲」後,身體逐漸康復、心情也隨之舒暢。最後是「捨」,即是平等捨,無愛憎心,願淨斯本草飲如佛法般廣傳,人人皆能受用。

人間的上等藥材

「淨斯本草飲」的研發,不僅救治病患,更是佛法濟世的實踐。它減輕了無數新冠患者的痛苦,並推動了中草藥研究與應用的進一步發展。(攝影:江家瑜)

「淨斯本草飲」的研發,不僅救病,更是佛法濟世的實踐;它拯救了無數新冠病人的痛苦,進而促進了更多的中草藥研究以及應用。花蓮慈院醫療團隊真正落實了三草二木皆有靈,有病就有藥醫的觀念。他們致力分析草木的價值,並且應用在人體,發揮治病的最大效用,就是中西醫的精準醫療。

上人對醫療團隊開示:「大地草木種類眾多,草木皆有性,草木皆有靈,花慈團隊能夠結合力量,分析草木的價值,除了能夠應用於人體,產生治病的效益,同時也讓我在此生中,能夠將《法華經》中的〈藥草喻品〉經文和大家研究成果會合。這也可說是為佛教、為眾生。能夠得到大家會合力量成就好因緣,用心做我想要做的事,真是不虛此生了。」

佛陀比喻眾生如花草樹木,肯定人人皆為「上等藥材」,唯有發願發揮良能,成為利益他人的種子,方能成為世間良藥。(攝影:徐郁茜)

上人與醫療團隊座談時曾開示:「中醫、中藥是自古累積華人醫療智慧,而且古人善用自然素材,治病的良方就藏在大地。現代科技發達,但是人們不應全然仰賴科技而揚棄傳統,應結合現代科學知識與技術,運用古人的經驗,發揮中醫的智慧良能。現代人喜歡革新,但我們必須要復古、還原,也就是佛法所說的回歸清淨本性,是真智慧。」

天地草木各有其功用與效用,只是其中許多尚未被發現。感恩慈濟醫療團隊的用心研發,以利益人群為目標,不以營利為目的,不僅為人間帶來貢獻,也能夠為世代永續。

佛法強調「眾生平等,萬物一體」,我們從中草藥中去探討其天然藥性,同時學習如何以感恩、尊重、愛的態度來對待大自然。佛陀以花草樹木來譬喻眾生,肯定人人都是人間的「上等藥材」,可以成為利益他人的種子;我們唯有發願發揮自身的良能,去醫治他人、改善社會,才能成為這世間不可或缺的良藥。

(整理自2025年8月4日志工早會)

Line客服

Line客服