文.釋德澡

2025年7月15日清晨6時01分,靜思精舍德昭師父安詳圓寂,享壽91歲。(攝影:陳友朋)

二〇二五年七月十五日早上六點零一分,靜思精舍,人稱「二師兄」的德昭師父圓滿人生,享壽九十一歲。

早上清晨五點多,仍在臺北隨師的德融師父,打電話來表達上人的關心與祝福,請彌留中的昭師父放下,快去快回,「此刻的心念要很清楚,大家都會為您祝福,要記得,隨時回來幫忙師父。」接著又說:「大家會依照您的交代去做,關心上人,將精舍顧好,您安心、放心走,快回來幫師父,將佛教與慈濟都一起帶上來。我們在臺北同樣深深為您祝福。」

七月五日,昭師父如常做早課,五點多大家正專心聆聽《靜思妙蓮華》重播,昭師父因年邁有嗜睡症狀,無預警地從座椅上跌下來,幾分鐘後意識漸醒,所幸並無大礙,並隨即送醫。

昭師父的捨報,我心百感交集。我二〇一〇年十月圓頂,隔年年初,一個因緣跟他同住了六年多。這六年多,有酸、有甜,有笑、有淚,種種心情,都化為感恩與思念。

德昭師父(右)雖性急,對德澡師父(左)卻關愛入微,不僅請人用新被單縫製兩套短褂,更將心愛的小毛毯送他受戒時保暖。那分情誼,德澡師父至今仍銘記在心。(攝影:蕭耀華)

昭師父年輕時做事俐落,行動敏捷,是個急性子,遇到我這個「慢郎中」,有時他一心急也會霹靂啪啦地念我,令人起心動念,甚至氣得不想跟他說話,但他都是為了教我、為了我好,真的疼我入心。

有一年,他有一件新被單一直放著沒用,就請德佩師父為我做了二套短褂。十多年了,這二套衣服我一直寶貝著,一套還是全新,捨不得穿,一套是出門時才拿出來穿。

二〇一三年十月我到基隆靈泉禪寺受戒,出門前,昭師父一再叮嚀,物品要備齊,更祝福我:「要精進,得上品戒回來。」出發前,他還送我一件他很喜歡、正使用中的黑色小毛毯,「天氣漸漸涼了,應該會用得上。」其實受戒,戒子們都是使用睡袋,當時為了節省行李可利用的空間,有點不願意帶,但不忍傷了他的心意,還是將它塞進行囊中。

那一年的基隆如常,陰雨不斷,尤其晚上涼意濃厚,我就用昭師父的小毛毯包住身體再鑽進睡袋中,真的溫暖多了。回到精舍,我坦白據實以告:「昭師父,很感恩您的毛毯,讓我溫暖了一個月。」又說:「在戒場,除了思念上人和您,其他人我都沒想,因為每天蓋著您的毛毯,不想也不行。」記得他當時眼睛帶著微笑,瞪了我一眼,但我知道他是感到欣慰的。

德昭師父(左二)每天清晨三點起床,按時到主堂做早課, 並堅持精進自訂的功課──早上誦〈普門品〉、《阿彌陀經》,下午誦《無量義經》。(攝影:顏霖沼)

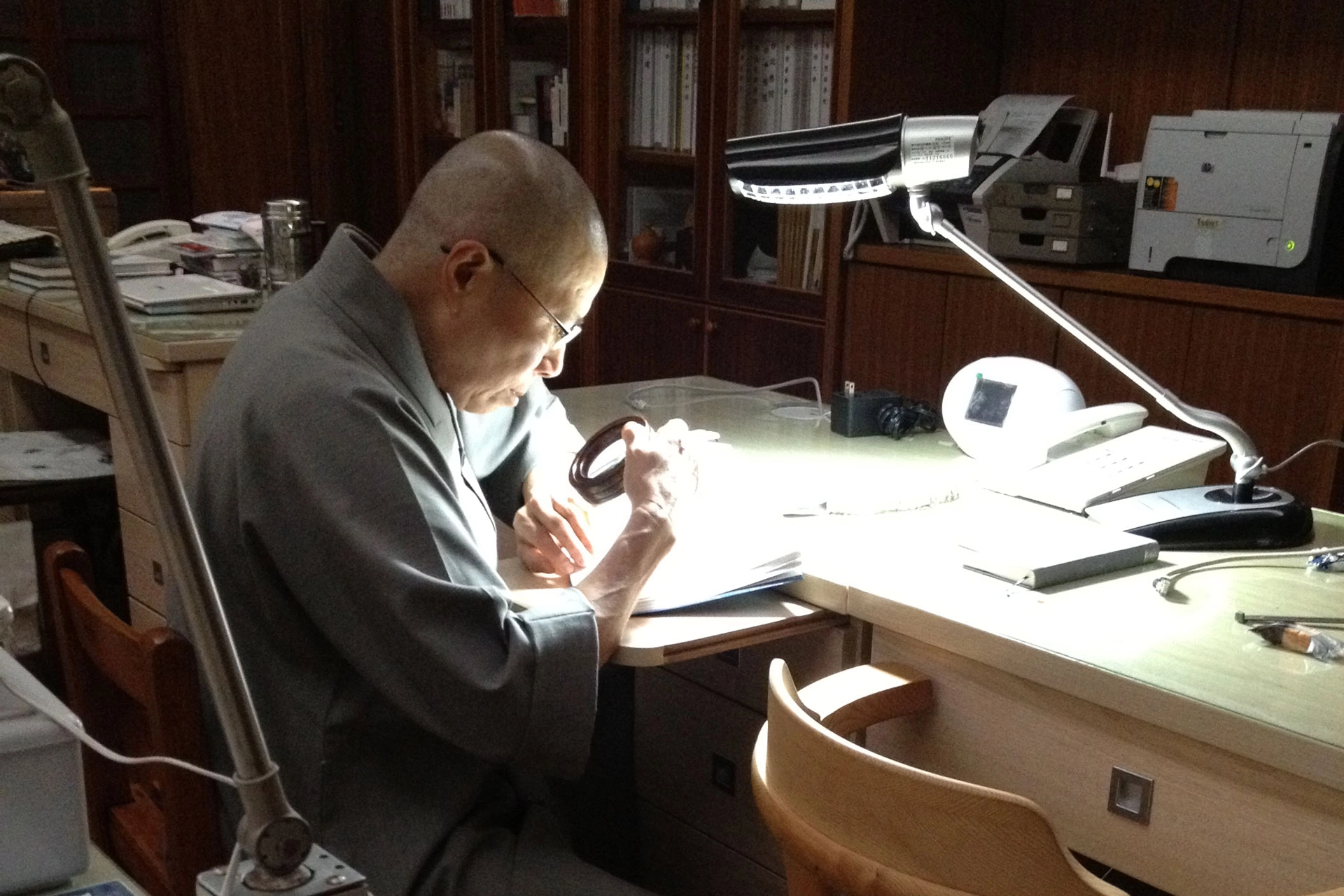

昭師父每天清晨三點起床,精進自訂的功課──誦經。每天早上勤誦〈普門品〉、《阿彌陀經》,下午誦《無量義經》,他雖然不識字,卻能倒背如流,字字句句分明。他精進的堅持,令人佩服與感動,即使病了也一定要做早課,聞法也是不間斷。發心如初,成佛有餘,堪為後輩的典範。

堅強剛毅的昭師父,有時也有小挫折,偶而會向我吐苦水,「我不識字,大家都看不起我。」我就鼓勵他:「您現在就如上人所說,天天都在種種子,每顆精進的種子都入了您的八識田中,相信來生一定是智慧飽滿、人見人愛的小菩薩,所以不要自卑,不要管別人怎麼說,精進就對了。」其實昭師父是不會為了幾句批評而沮喪的,他早就了然於胸,今生就是跟隨上人的腳步,努力做、殷勤精進,為自己來生的劇本增添彩筆。

幾年前,精舍種下上千棵印加果,昭師父(左)總是不辭辛勞地剝果。昭師父曾一邊忍痛剝殼,一邊感嘆:「這個年紀能做的就只有這個。」語中盡是堅毅與不捨。(攝影:釋德澡)

做、精進,是昭師父的日常。然而到了晚年,體力弱了、做事慢了,他對自然法則也感到無奈。記得幾年前,精舍種了上千棵印加果,當時精舍上桌的印加果幾乎都是昭師父及仰師父剝的,硬梆梆的殼,一層又一層,要剝開著實不易。昭師父握著鉗子,使盡力氣才能剝開,雙手剝除硬殼片刻不停,「痛啊!雖然痛,還是要剝。這個年紀能做的就只有這個。」這讓年輕時身手俐落的昭師父感嘆非常。

昭師父看起來有點嚴肅,但心地慈悲,如果有人生病或往生,他一定詢問對方的名字及出生年月日,誦〈普門品〉或《阿彌陀經》為他們祈福、結善緣。或是經常被小黑蚊叮滿手背,他不趕、不揮,淡然處之,「小黑蚊也想要活啊,給牠們吸一點也不會怎樣。」這種慈悲心,沒有幾個人做得到。

外表嚴肅的昭師父(右),內心卻極為慈悲。無論有人生病或往生,他總誦經祈福,結好緣。即便被小黑蚊叮咬滿手,也只是淡淡一笑:「牠們也要活啊。」(攝影:釋德懋)

而他對常住的愛,「顧家」為上。早期昭師父是精舍總務,大小事都由他經手,打點事務從不馬虎,也處處精打細算,就是為了節省開支,「要勤儉,才有底(生活有保障)。」對於上人的教育,他入心入行,用電、用水等等,他都是以身作則,做給大家看,也經常提醒大家要這樣做。他覺得管東管西,易討人厭,但為了常住,就是要這樣做。

以前昭師父行動自如時,早齋、午齋打板前,他經常是第一個到齋堂等上人用餐,上人一到,在齋堂方圓處,就可聽到昭師父宏亮、中氣十足的呼班聲,「請合掌,向上問訊」。「聞板聲赴齋堂」,是他謹守的靜思家風,呼班五十五年,即使年邁了,還是鏗鏘有力,不輸年輕人。

德昭師父(左一)與常住師父們一同進行不掉淚的蠟燭手工外包塑膠膜作業。(圖片來源:花蓮本會提供)

回憶往事,德椏師父說,以前大寮、炒豆間、粉間、流通處等,常常都可見昭師父的身影。用餐前,昭師父會隨時注意並關心每桌飯菜的量是否足夠,尤其是男眾區的每桌飯鍋一定要超過八分滿,因為他總是謹記上人的叮嚀:「不要失禮,要讓客人吃得飽。」而在炒豆間,昭師父會不時關懷:「豆子要炒得香,沖泡起來才能香味四溢;如果不香,會眾就買少了。」早期如果慈濟列車一到,他一定到流通處,緊盯著穀粉區,看到快缺貨了,就趕緊請人去倉庫補貨。

椏師父回憶以前種種,對昭師父懷著感恩與不捨,「雖然他以前說話有些嚴厲,但是為了精舍的生活及兼負慈濟的後盾,他總是一心一志顧好這個家,讓上人安心。」顧家,成了昭師父的招牌,也是他此生不變的心念。

德昭師父(前排右三)發願用心為常住、為苦難眾生付出,他的身教是大家學習的榜樣。(圖片來源:本會早期活動照片翻攝,釋德懋提供)

德憬師父也語帶咽哽,他很感恩昭師父對常住的付出,是大家學習的典範。他表示,假如沒有早期五位長老師父的開道鋪路,就沒有今天的常住,也沒有今天的慈濟,「期許自己以他們的身行為典範,用心為常住付出,為苦難眾生付出。」

只要身上有錢,昭師父一定是有多少就捐多少,算算也捐了幾個榮董,他說:「上人要救那麼多人,希望盡點力,能減輕上人肩上的重擔。」平常在精舍,昭師父會到慈悲迴廊看顧德安師父放置的大竹筒,向來來往往的人募愛心,也經常有人要求合照,他會說:「不行!不行!我太老了不好看。」「好看!好看!好莊嚴。」昭師父都是恆順眾生,露出靦腆的笑容回應:「好啦!」

在他住院這十天,常住師父們若去探望,總是會逗他開心,德侔師父打趣著說:「您再不回來,竹筒要被扛走了。」昭師父也心腦明朗,對答如流:「你們先回去顧著,我馬上回去。」在病塌前,他唯一的心念還是承擔。

在師兄弟間,德融師父與德昭師父情誼特別深厚。(攝影:釋德懋)

而在師兄弟間,昭師父與融師父特別投緣。提起融師父,昭師父總有一種溫馨的感覺:「他很照顧我,有好東西也會想到我。」

昭師父年事已高,九十一歲的他要與融師父見上一面,著實不易。所以每天至少一次,中午十一點半或傍晚五點半左右,會準時出現在大寮外等融師父,「互相擊掌」成為他們每天的問候語,也是心靈相通、互相關懷的時刻。

「來見見老朋友,很有親切感。」因為融師父的時間寶貴,來去匆匆,所以昭師父為了見「老朋友」一面,很珍惜這短暫的一兩分鐘,不論風雨、寒冷,兩位師兄弟的相會從不間斷。

德融師父(左)與德昭師父(右)兩人近一甲子的法親情誼溢於言表,溫馨芬芳在空氣中流動。(攝影:釋德澡)

互相擊掌,融師父曾開玩笑地跟昭師父說:「怎麼沒力?」德昭師父為了不讓「老朋友」擔心,把這句話重重地聽在心裡,每每知道融師父要來了,或要回程了,坐在輪椅上的他,一定趕緊挺起胸膛、正襟危坐,「這樣擊起掌來有聲又有力。」

如果剛好有人擋住昭師父的視線,他會緊張地說:「走開、走開。」就怕錯失了見面的機會。而融師父也時時關心他:「年紀大了,要照顧好身體;天色若是晚了,就不要到執勤中心或工地四處走動。」

師兄弟兩人近一甲子的法親情誼溢於言表,溫馨芬芳在空氣中流動。

證嚴上人於六月下旬出門行腳,於二〇二五年七月二十一日中午回到精舍。德融師父傍晚五點半走在那條路石板路上,悠悠地說:「沒有人在這裡等我了。」一種感傷、一種落寞、一種不捨,道盡他對德昭師父的思念。對於德昭師父近年來常受肺炎困擾而經常入院治療,「這樣也好,他就不用再受病痛之苦了。」德融師父為自己的不捨、感傷找到一個出口。

做事第一、種田第一,德昭師父(左)總說:「此生就是要磨、要做,我不要享受。」再苦也咬牙撐過,只為一念跟隨上人修行的心志。(攝影:陳友朋)

「在精舍,沒有一樣工作我沒做過,我都是操我自己,沒有讓別人操過,要做動作就要快一點,不要拖拖拉拉。」昭師父堪稱做事第一、種田第一,「此生就是要磨、要做,我不要享受;如果要享受,就不用來修行了。」耐操、耐磨、耐苦的昭師父不論再苦,他說都要忍下去,就是要跟上人修行。

五位長老師父的勤與做,為精舍立下克己、克勤、克儉、克難的靜思家風,是後輩應奉行的典範。在精舍一甲子的歲月,昭師父的人生精華全奉獻給精舍、奉獻給慈濟,勤修實做的精神,讓他今生沒有遺憾,也為來生增添了慧命資糧。

(2025年7月15日完稿)

Line客服

Line客服