分享.釋德傳|整理.蘇艷玲、許月娥、蔡藜旭、編輯組

真正的修行,不在遠離煩惱,而是在人群中共同成長;透過佛法的薰習與實踐,落實拔苦予樂,進而創造慈濟的善行奇蹟。上人曾開示:「入人群即入洪爐。」強調修行的目的在於成長,唯有不斷地轉法輪、轉心輪,才能淨化自心,創造人間淨土。

與法相應,在菩薩道中成長與重生

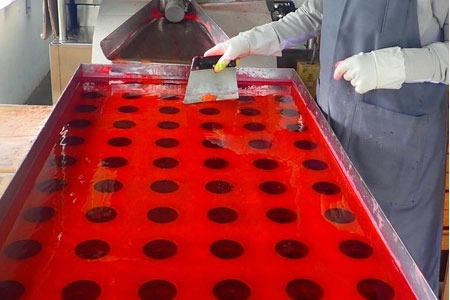

原蠟唯有經火加溫方能塑形,眾生剛強的習性,也需經歷風雨洗禮,方能回歸清淨本性。(圖片來源:大愛行)

我時常從製作蠟燭的過程中,體會上人所開示的「有人、有事、有物,就有法。」每當我看到硬梆梆的原蠟,總會聯想到我們執著、剛強的習氣。

原蠟唯有經過大火加溫使其軟化,才得以塑形;同樣地,眾生剛強難調伏的習性,也唯有經歷風雨的洗禮,才能逐漸回歸清淨的本性。

很多人常說,沒做慈濟好像沒事,一做慈濟事情特別多,而且人我是非也多。

真的如此嗎?其實,即使我們不做慈濟,生活中一樣有事要做,也一樣會面對人我是非。只是當我們走進慈濟,因為短時間內接觸大量的人事物,促使我們必須在人群中頻繁互動而難免有碰撞,過程中不斷學習、成長,因為有承擔與使命感。

爆破的蠟燭重新融化,再製成新燭;就如我們歷經挫折與考驗,唯有將心歸零,才能重新出發。(攝影:蔡淑婉)

就像製作蠟燭一樣,在相同的條件與製程中,最後呈現的結果卻不盡相同,就像人人各有因緣、業力與習氣。每當看到有蠟燭爆破時,難免覺得可惜,但轉念一想,它也有其背後的因緣。

爆破的蠟燭該怎麼辦?我們將它重新融化,再製成新的蠟燭。就如同我們面對挫折與考驗時,就是要將心歸零後,重新面對。上人說,人生最大的成就,就是從失敗中站起來。因此,我們也要時時提醒自己,不要阻礙別人重新重生的機會,因為給別人機會,其實也是幫助自己減壓。

降低標準,提升水準

看似相同的蠟燭模型,因底部落差而產生高低不同;如同慈濟人背景各異,所能承擔的也不盡相同。(圖片來源:大愛行)

看似相同的蠟燭模型,其實是有些玄機的。有些模型底部無法完全下降,製作出來的蠟燭就會有高低差。同樣地,即使都是慈濟人,每個人的背景、條件不同,所能承擔的責任與使命也有所差異。若以同一標準要求每個人,只會讓自己與他人感到痛苦,唯有降低標準,才能真正提升整體的水準。

即使是不符標準的蠟燭,依然能點燃,照亮周遭;一只缺口的杯子,換個角度看,它仍是圓的。當我們能以法為依止,不再執著於要求別人時,就能生出耐心,願意等待對方。所以,我們要牢記,永遠不要放棄任何一個人。

融化的蠟油,讓我聯想到「君子如水,隨方就圓,無處不自在」。當我們面對不如己願的人事物時,內心往往會不自覺地起心動念。這時候,那些外在的考驗,正是在提醒我們,自己的心還不夠柔軟,仍是剛強難調伏,還有很大的功課要去學、去覺。

適時補足、適量放下,走穩中道

若蠟油流速過慢,來不及填滿模型而凝結,便會形成上下分離的兩節蠟燭。這時就需用刮刀協助,使蠟油流動順暢,才能完整成形。(攝影:游錫璋)

製作蠟燭的過程中,若蠟油流速不夠快,在還來不及填滿模型時就已經凝結了,後面再注入的蠟油就會讓模型裡的蠟燭形成上下兩節。這時,就需要用刮刀,讓蠟油流速能夠保持順暢。

這讓我想到,在我們生命中的關鍵時刻,若能遇到貴人適時地推我們一把,就可以避免ㄧ些不好的結果發生。所以,我們也要發願成為別人生命中的貴人。而當我們生命中沒有遇到貴人時,不應只是抱怨,反而要回頭懺悔,思考自己為何遇困境時沒有貴人出現。

蠟油過多,需修除多餘;蠟油太少,則無法成型。修行亦然,過與不及皆非正道,唯有拿捏得宜、回歸中道,方能穩健前行。(攝影:游錫璋)

當蠟油過多時,須將多餘的部分修除;蠟油太少,就無法成型符合標準的蠟燭。修行的過程也是如此,過與不及都不適合,唯有回歸中道,才能走得穩妥。

然而,中道存於每個人心中,因人而異,沒有標準。我想到上人說過的「大同小異」,上人與胡光中師兄的一段互動對話「心大則同,心小則異」;如果我們的心量夠大,就能包容差異、善解他人;若心量小,就會執著於自己的標準,結果反而讓自己痛苦不堪。

多餘的蠟油會倒回鍋中,再次融化成形;如同我們心中多餘的念頭,若能透過修行與覺察調整,人生之路也能越走越穩、越來越順。(攝影:陳玉萍)

至於那些多餘的蠟油,就是重新倒回鍋中,再次融化重生。而我們人生中常有多餘的想法來自我障礙,如果我們願意透過修行,自我覺察,給自己有調整的機會,那麼在這一條依然值得走的道路上,我們就能越走越順暢。

在蠟燭最後有一個插芯(燭芯)的動作,省略這步驟,這個蠟燭就全部毀了。修行的道路上,當一切進行得很順暢時,一不小心就容易生起「慢心」,容易自以為是,進而鬆懈不再精進;若偏離了正道,就必須重新開始,這會變得更辛苦。上人說:「走到半路,比走到目標更辛苦。」我們好不容易找到這條修行路,就要時時警惕自己,當面對種種考驗時,要能不斷與法會合,不要在半路脫離,否則重新再來,會更加辛苦。

少了燭芯,蠟燭無用;修行若失警覺,亦將功虧一簣。走到半路最難,唯有與法相應、持續精進,才能不再重蹈覆轍。(攝影:游錫璋)

學與覺之間,轉動心輪不退轉

為什麼明知這是一條「依然值得走的路」,我們卻走不下去?為什麼會在中途退轉?我們常聽到上人說:「囝仔心多變。」其實,囝仔心多變無關年齡,而是我們內心的那個小孩沒有長大。這時候,上人這句「正念勤修學與覺,精進力行菩薩道」非常受用。它常常提醒我,無論遇到什麼境界,都要記得不斷聞法、不斷精進轉法輪。

上人曾開示:打鐵就是煉,要經過大火爐,煉鐵成鋼等等,這樣才能夠成器。就像我們凡夫,一定要修行,要經過洪爐,這個洪爐就是在人間,所以菩薩為什麼要入人群,這個人群中就像一個洪爐一樣,很雜,很混雜,人就是很折磨人,人就是種種給你很多煩惱。我們要在這個五濁惡世的世界,保持著真如本性的清淨,這叫做修行。

煩惱無明不斷現前,唯有轉法輪與心輪,體會佛法的「學」與「覺」,方能清淨歡喜、法喜充滿地行在菩薩道上。(攝影:江展楠)

當我們有心接受,法就會成為我們的;若無心學習,不僅對師沒有敬重,也沒有敬重法,那麼再多的開示,我們永遠也聽不懂。

日常生活中瑣事繁多,煩惱與無明反覆浮現,業障與習氣也不時現前。面對這些境界,我們更要常轉法輪與心輪,體會佛法中的「學」與「覺」,如此才能清淨、歡喜的行在菩薩道上,法喜充滿。

上人不斷透過開示提醒我們,而作為弟子的我們,更應把握這分難得的因緣,一起在這條值得走的道路上,勤行精進、不退初心。

(整理自2025年7月12日志工早會)

Line客服

Line客服