分享.釋德劭|整理.編輯組

靜思精舍自1968年啟建,歷經多次擴建,始終秉持克勤克儉、自力耕生的宗風,在中央山脈下,一步一腳印成就慈濟人的心靈故鄉。(攝影:蕭惠如)

靜思精舍於1968年正式啟建,歷經多次修建。隨著慈濟志業逐步邁向國際,會務不斷擴展,常住人數也日益增加,道場遂陸續擴建。然而,無論規模如何成長,靜思精舍始終秉持克難精神與自力耕生的宗風──克勤克儉、點滴累積,一步一腳印地在中央山脈下,成就慈濟人的心靈故鄉。

1963年10月,上人應邀前往花蓮慈善寺講《地藏經》,歷時八個月。在這段期間,結緣了德慈師父、德昭師父、德融師父、德恩師父等幾位資深弟子,這樣的因緣,成就了日後結伴修行。

資金匱乏下的自力耕生

佛教克難慈濟功德會於1966年成立,三年後啟建靜思精舍,並每月舉行藥師法會,吸引眾多會員前來參加。(圖片來源:花蓮本會提供)

1966年,佛教克難慈濟功德會成立。三年後,精舍啟建,並於每月舉行藥師法會,吸引許多會員前來參加,人數也越來越多,原本借用普明寺的大殿已無法容納。

有一天,上人的母親前來探視,便建議道:「可以在田裡選個地點,建大一點的房子。」隨即慨捐二十萬幫助上人。上人偏好唐式建築風格,所以精舍的屋脊略微上翹。當時認為二十萬已是相當可觀的數目,於是請託一位委員的先生──黃演言居士協助設計大殿。

靜思精舍由上人規劃設計,建築承包商黃演言先生承建工程,謝彰才先生承攬施工。圖為靜思精舍早期大殿施工外觀。(攝影:林瑛琚)

靜思精舍增建因緣

精舍第一期的擴建工程始於1968年至1969年。當時因慈濟功德會會務日漸擴展,以及參與藥師法會的會員越來越多,原有空間已無法容納眾人,因此決定增建大殿及工作房。

當時,常住師父們在農忙之餘,也投入工程做小工。負責營建的黃演言先生,利用剩餘建材興建了一座小廚房與用餐空間。於是,大殿旁多了一條廊道及一座小廚房。回顧那段歲月,可以見證上人及常住們自力耕生籌措經費,展現了在艱困中不向外求,依靠自身力量的克難精神。

負責營建的黃演言先生,利用剩餘建材興建了一座小廚房與用餐空間(圖右)。(攝影:林宜龍)

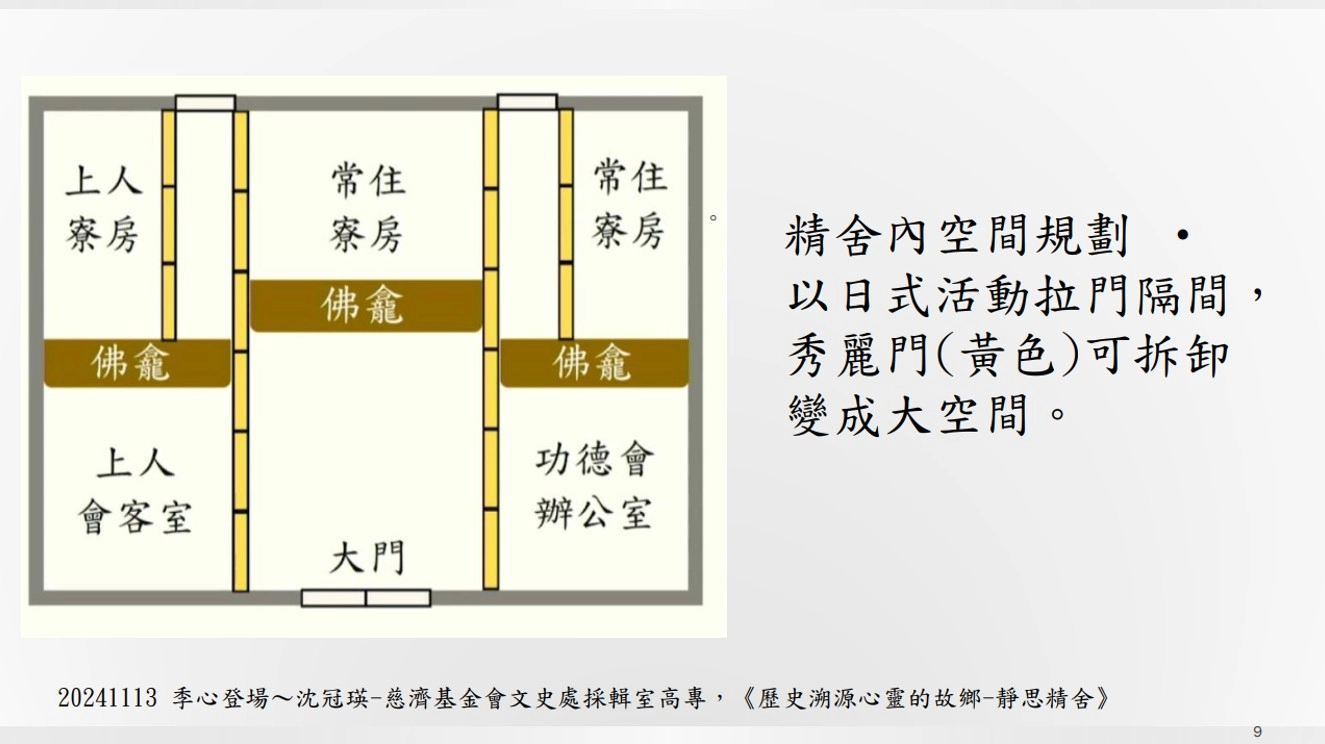

1969年5月10日,亦即農曆3月24日,精舍正式落成。上人曾回憶,當時住在精舍裡感到非常安心,日常生活就在這樣簡樸的空間中進行,拜佛、辦公、休息。當時的精舍採用日式活動屏風當作隔間,只要移走「秀麗門」就可以有一個寬敞空間。

第二期的增建,源自於上人一次行腳到臺北,前往外雙溪探視師公印順導師。上人詢問師公什麼時候要來花蓮?師公回應:「你們那裡沒有地方可以住啊!」於是,為了禮請師公印順導師能夠來花蓮小住,精舍於1974年啟動第二期的增建。此期建設內容包括辦公室的工作房,以及位於大殿右側的鐵棚架區。

1969年的靜思精舍採用日式活動屏風當作隔間,只要移走「秀麗門」就可以有一個寬敞空間。(圖片來源:擷取自釋德劭簡報)

第三期增建,起因於1975年妮娜颱風來襲。風災過後,精舍在大殿左右後方增建了水泥頂架;同時也於大殿與辦公室之間的走廊加裝鐵架遮雨棚。此外,在辦公室後方興建了六間水泥房,作為安置風災受災孤兒寡婦的住所。

其實,精舍原本的日本黑瓦屋頂,曾兩度在颱風中被吹掀。由於上人始終秉持自力耕生的精神,當時並無能力購置建材進行完整修繕。在1980過完年後,上人靈機一動,請來一位老師傅,提著水泥到爬上屋頂,以手工一片片抹出日本瓦片的形狀。

靜思精舍的屋頂以水泥塊砌成,為世界唯一設計,堅固穩重,即使颱風再強也難以撼動。(圖片來源:大愛行)

第四期的精舍增建始於1981年,正值上人開始呼籲興建花蓮慈濟醫院之時。那一期間,慈濟的會員與委員人數急速增加,因此精舍增建了一幢樓房,樓上作為居士寮房,樓下則設有廚房和齋堂。

第五期增建,發生在1984年。當時,花蓮慈濟醫院舉行第二次破土典禮,激發了許多年輕人發心投入,回到精舍成為常住眾。隨著常住人數增加,因此必須增建寮房。這一階段增建了出家眾一、二樓寮房、會議室及近住女寮房。第六期則是在1983年至1985年間進行。當時原本的廚房空間已不敷使用,於是增建了一排木屋,設有大灶,並增設手拉坏工作房、倉庫及晾衣間。

第六期工程於1983至1985年間進行,因應需求,增建木屋廚房、大灶,並設置手拉坏工作房、倉庫與晾衣間。(攝影:黃錦益)

第七期的增建是在1988年,隨著參加法會的人數日益增多,場地依然有限,每逢打佛七期間,常需搭設臨時佛堂。常住師父們也配合將床鋪搬至戶外走廊,將原有空間清空,大家一起打地舖。於是,為了舉辦佛七法會,於樓上中庭加蓋寮房,並增建倉庫及綠籬笆圍牆。特別是在1988年舉辦的法華佛七法會中,上人親自教導弟子行、住、坐、臥,乃至於用餐的威儀,並帶領大家學習過堂的儀軌。

第八期的精舍增建是在1991年,因為前往花蓮慈濟醫院擔任志工的人數持續增加,遂增建男女眾各一幢樓房。女眾寮房的一樓設有廚房和齋堂;男眾寮房一樓則規劃為豆元粉工作坊。第九期的增建在1993年,為了解決志工回來住宿的問題, 拆除原有的木屋工作房與倉庫,將其改建為L字型建築,作為寮房、講堂和辦公室。

因應佛七法會需求,第七期擴建於中庭加蓋寮房,並增設倉庫與綠籬圍牆。(攝影:林宜龍)

1998年,精舍進行第十期工程建設。隨著慈濟志業邁向國際化,值此慈濟三十二周年慶,海內外眾多慈濟人紛紛回到心靈的故鄉尋根。為解決住宿問題,於當年3月份,決定在原本的男眾寮房上增建一層,使之成為三層樓建築。此次工程由北區慈誠隊主動承擔,他們本著「自己的家,自己蓋」的決心,常住眾也全力支援,大家夜以繼日,在短短三十三個工作天內順利完工。

女眾寮房於1998年8月15日動工,至1999年2月15日完工,歷時整整六個月。感恩許多慈誠師兄主動回來護持建設,上人特別將這棟建築命名為「慈誠樓」。

慈誠樓由全台慈誠隊員合力興建,在「大愛在靜思,慈誠造房屋」的號召下,六個月內圓滿建成。(圖片來源:花蓮本會提供)

慈誠樓是台灣首座採用「預鑄工法」並搭配洗石子外觀的建築。當時,姚仁祿師兄請示上人:「預鑄工法成本較高,為什麼精舍要做呢?」上人答道:「用我的地方,為慈濟做一項實驗。」這種半古典式的建築雖然成本較高,但上人認為不僅施工時間短、精確度高,也較為環保,若能大量生產,便能有效降低成本。

1999年,新觀音殿正式完工,原有的觀音殿及辦公室全數拆除,於大殿後方重建一座新的觀音殿,內設知客室及上人會客室。

1999年,新觀音殿正式完工,原有的觀音殿及辦公室全數拆除,於大殿後方重建一座新的觀音殿。(圖片來源:花蓮本會提供)

第十二期增建工程在2002年展開,除增建二層樓工作間(當時稱作粉間),一樓供製作蠟燭及豆元粉使用,二樓為男眾志工寮房,同時增建粉間三樓作為男眾志工寮房。第十三期增建是在2006年,包括增建南北寮三樓的寮房,以及新建感恩樓跟倉儲大樓。同時,衣坊間的二樓與三樓也因應需要轉型,原本的寮房改調整為辦公室用途。

第十四期的增建工程於2009年9月19日啟動,主要是將原觀音殿全棟拆除後重新規劃,興建新的主堂。當時,龍王颱風侵襲,師公印順導師剛好住在精舍。那一夜,精舍多處漏水,上人帶領弟子四處塞紙堵門。師公見狀感慨地說:「這颱風來到處都有漏水,人這麼多,應該要重建了,甚至連大殿都要敲掉重蓋。」

2006年第十三期工程,增建南北寮三樓寮房,並興建感恩樓與倉儲大樓;同時衣坊間二、三樓寮房也調整為辦公空間。(圖片來源:擷取自釋德劭簡報)

然而,上人希望弟子們要飲水思源,始終堅持保留大殿。早期因空間不夠,做早課時常需分散於不同空間,有的在大殿,有的在觀音殿,甚至有的在知客室聽經、誦課,上人覺得這樣不像一個真正的道場。

當年觀音殿拆除,興建主堂之初,若遇雨後積水未退,精舍師父每日往返大殿,必須穿著雨衣或撐雨傘。為此,臨時搭建了一條風雨走廊,如今這座風雨走廊已功成身退,但在精舍的歷史中,仍保有它「真空妙有」的如實境界。

因應觀音殿拆除與主堂興建期間雨天積水,精舍曾臨時搭建風雨走廊,如今雖已撤除,仍見證「真空妙有」的歷史印記。(圖片來源:擷取自釋德劭簡報)

有人說,布施建寺院是有功德,而我總覺得,能親身參與精舍建築工程,正是上人慈悲的成就,讓我們在過程中修福也修慧。2010年5月7日,精舍舉辦主堂上樑典禮,歷經兩年多的努力,終於在2012年1月8日正式啟用。

第十五期工程的開展,始於2010年11月14日協力工廠的動土典禮。如今所見的香積飯製作、粉間工廠皆集中設置於這棟協力工廠。第十六期至第二十期的工程,則涵蓋了多項重要建設,包括新大寮、慈悲迴廊與菩提區齋堂的新建,以及原本露天的環保站,現今已規劃設有屋頂的環保教育站。

人字屋頂體現慈濟「以人為本」的精神;屋脊為上人親自設計的筆架造型,象徵佛、法、僧三寶,期勉眾生莫讓生命空過。(攝影:許俊吉)

精舍的建築設計,人字屋頂,象徵慈濟「以人為本」的精神。屋頂正中央為上人所設計的「筆架」造型的屋脊,象徵「佛、法、僧」三寶,期許人人莫讓生命空過,哪怕是「剝皮為紙、抽骨為筆、滴血為墨」,亦願盡形壽、獻身命,將慧命流傳於人間。大殿四根圓立柱,則象徵「四無量心」──慈、悲、喜、捨。

大殿前方的蓮花池,池形宛如台灣,這正是上人當年帶領弟子們親自砌築而成。大殿正門兩側的窗戶,特別採用佛鐘造型。原設計圖為方框樣式,但上人堅持改為佛鐘造型,提醒著修行人要日日精進,分秒不空過。精舍始終秉持「用心蓋千年建築」的理念,將佛法融入建築設計中,希望這座道場能作為慈濟法脈的源頭及精神的堡壘,能夠長久地承載佛法與慈濟宗門的精神,利益後世眾生。

大殿正門兩側窗戶採佛鐘造型,原為方框設計,經上人堅持修改,寓意修行人應分秒精進,不空過人生。(攝影:古亭河)

主堂設計的精神概念,是打造一座莊嚴,令人心沉靜的人間道場。建築採用歇山式建築,材質採鋼骨、銅瓦等,不僅堅固耐震,更符合環保理念。這座道場為全球慈濟人提供了一處共修精進、沉澱心靈的清淨空間,讓佛法得以在此傳播與實踐。

靜思精舍的建築設計,強調環保節能,小至地板、窗戶、內裝設計到整體動線規劃,無一不體現「與地球共生息」的慈濟精神,不僅是物理空間的規劃,更深層地將佛法的慈悲、簡樸與利他精神,融入每一磚一瓦、每一個設計細節之中,使其成為名符其實的「心靈故鄉」和「人間道場」。

(整理自2025年7月7日志工早會)

Line客服

Line客服