分享.釋德傑|整理.鄧如玉、凌瑄憶、謝華美、編輯組

世界這麼大,許多意想不到的事情正在發生,而我們的眼界與心胸,是否足夠開闊,得以容納、覺察呢?(攝影:謝佳成)

每一天,在同樣的時間裡,發生的事情是截然不同的。我們可以有很安定的生活、充足的環境物資,所以我們是有福之人;我們有外在物資的福,還能找到明師,身體力行在菩薩道上,更是福中之福。

但,世界這麼大,很多我們意想不到的事情在發生,而我們的眼界、我們的心胸,是不是夠開闊,足以去容納、覺察呢?如果我們能夠透過外在來反省自己,就會發現人是非常渺小的。但上人期許我們可以發揮奈米良能,能夠多做一點、多說一點,就能讓這個世界的幸與不幸更加地平衡。

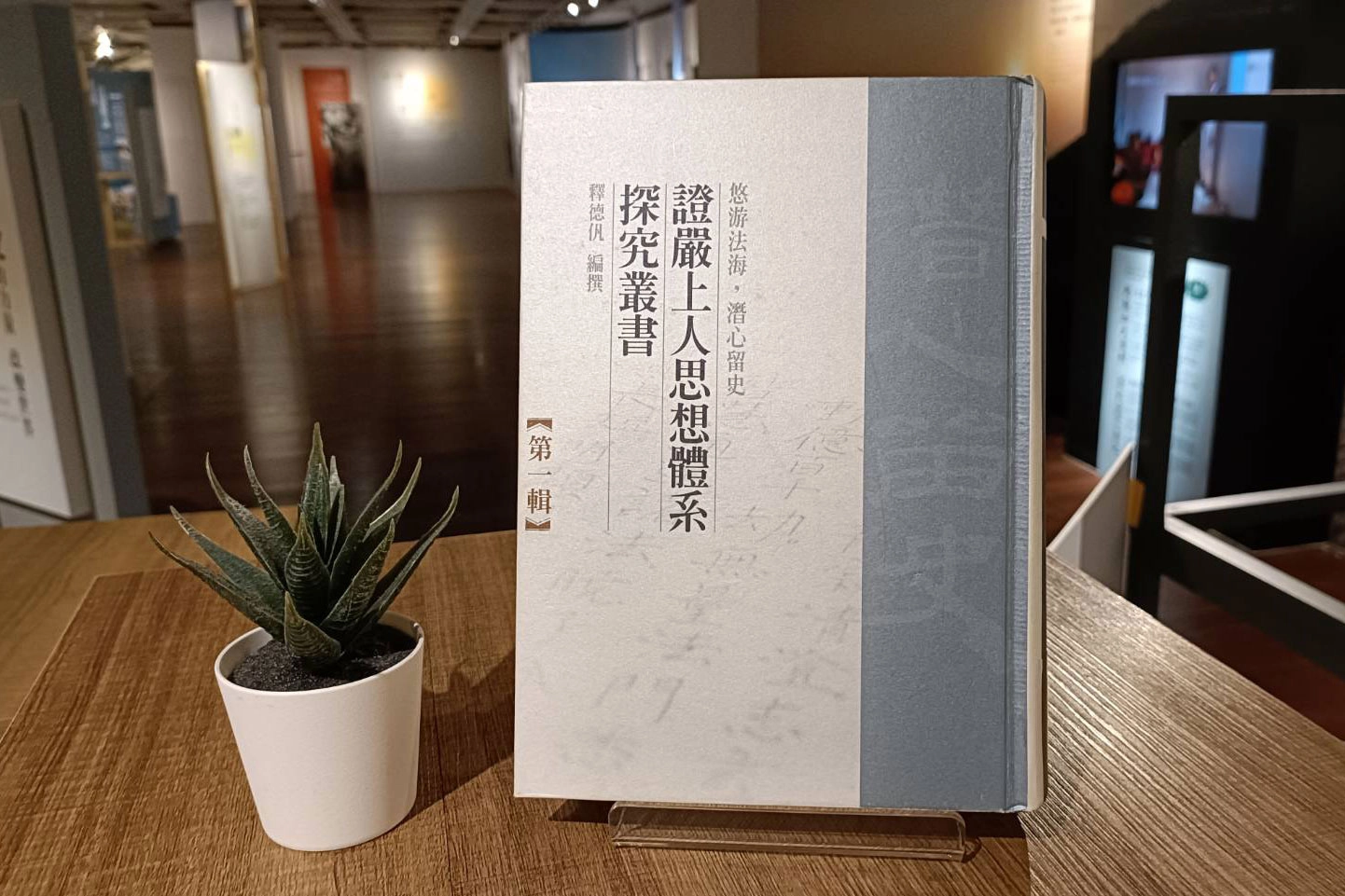

《證嚴上人思想體系探究叢書》一書,透過上人於各時期的開示,引領讀者深入理解其思想體系與脈絡。(攝影:謝馨瑩)

今天想要分享的是《證嚴上人思想體系探究叢書》這本書,透過書中上人的開示,來了解上人思想體系、思想的脈絡;要了解上人思想體系,就不能不提及《梁皇寶懺》。

那年,上人因為養父的往生,而有因緣接觸《梁皇寶懺》,也讓上人自年少以來對「人為何而生?人生的目的是什麼?」等疑惑得以心開意解。從《梁皇寶懺》,上人也感覺到佛教的理念很超然,於是就思考如何把佛法帶入社會?所以《梁皇寶懺》可說是上人深入佛法信仰佛教的一個開始。

上人體會到人生無常,凡事都是苦空幻滅,一步步走進佛門境界,一步步向佛經探討,彷彿上人的生命與佛法的經文相契合。(攝影:游錫璋)

《梁皇寶懺》是佛教中懺悔滅罪的懺王,懺文優美,究竟上人從中得到哪些啟示?這部懺文又如何深深的影響上人思想?

首先是人生虛幻無常。我們都知道人生是無常的,我們也是藉這個假身來人間,藉假修真。如果我們能夠透徹這個虛幻的道理,那我們就能夠更精進一步來進取真實。上人體會到人生無常,凡事都是苦空幻滅,一步一步走進佛門境界,一步一步向佛經去探討,彷彿上人的生命跟佛法的經文是相契合的。

蔡昇航與上人視訊時,表達自己發願行走菩薩道、發心立願承擔佛心師志,並希望上人安心。短短幾句話,深刻流露出他那分貼心與真誠。(圖片來源:大愛電視擷取畫面)

第二,生命的價值在於付出,佛菩薩不捨眾生的慈悲精神。經文的部分也啟發上人,生命的價值不在長短,而在於能付出。

六月二日那天,蔡昇航往生。我們從新聞、各種訊息,了解到昇航對慈濟、對上人的那分心,他又是如何地投入慈濟菩薩道。當天的《人間菩提》有上人對昇航的開示,以及他們師徒之間最後的對話。在與上人視訊時,昇航跟上人說:「弟子是發願行走菩薩道的,也是發心立願佛心師志的,希望上人安心。」短短的幾句話,可以很深的感受到昇航的那分貼心。

上人告訴昇航:「......生命就是要為人間付出。」所以昇航在病體非常虛弱的時候,也回應了上人:「弟子真正了解,也是這樣發願。」

上人肯定蔡昇航的生命是有價值的,許多人跟他雖不熟識,但只要跟他有過接觸,都能感受到他的謙卑與真誠。(攝影:杜美霖)

上人說:「人生不論是物或者是命,物跟命都是隨著因緣,緣生緣滅。」上人肯定昇航的生命是有價值的。他從慈青的時候就一直在帶動,畢業後也投入志業,他自己開道鋪路。所以,我們不用擔憂他的路,不過這分情我們要祝福他,自作自得,他很清淨,他的心沒有污染過,他很清淨。上人說了兩次,他很清淨。

我們也看到他一路走來,那分的精進;許多人跟他雖不熟識,但只要跟他有過接觸,都能感受到他的謙卑與真誠,所以他給大家的印象,就是這麼的清淨。

業識就是平常的行為,造作好的行為、惡的行為,就像一顆顆的種子,完全落入八識田中,跟著人來來去去。(攝影:楊國華)

第三點就是因緣果報。上人在誦《梁皇寶懺》這七天中,體會到萬般帶不去,唯有業隨身的道理。業,就是一般人所說的「靈魂」,佛教稱為業識。業識就是平常的行為,造作好的行為、惡的行為,就像一顆顆的種子,完全落入八識田中,跟著人來來去去。業是我們過去種的因,現在所得的果。人生就像舞臺,不論上臺演出什麼角色,都是自己所寫的劇本,這就是萬般帶不去,唯有業隨身的道理。既然我們寫了自己的劇本,現在走上人生的舞臺,就要認清自己的角色。

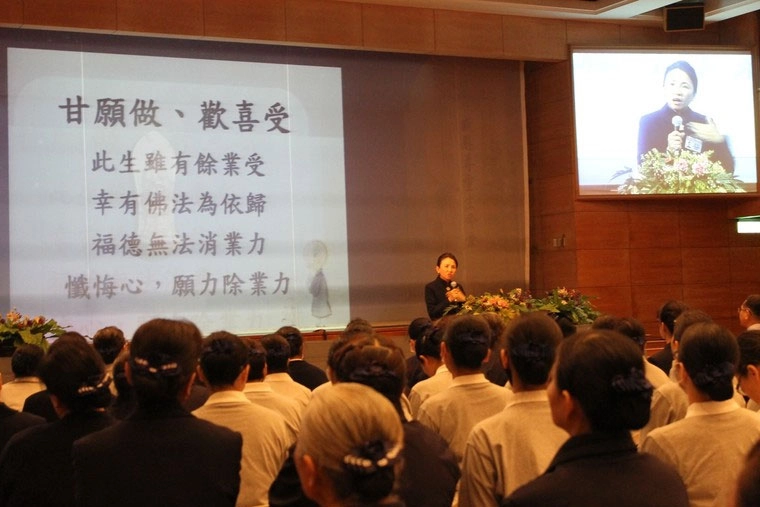

上人告訴我們要「甘願做,歡喜受」,如果能夠認清自己的角色,就會回歸到自己,扮演好自己的角色。(攝影:李美蕙)

上人告訴我們要「甘願做,歡喜受」。如果能夠認清自己的角色,就會回歸到自己,扮演好自己的角色。是以上人常提醒我們,日常生活中開口動舌、舉手投足,一切都要自己負責。所以上人對自己的人生很謹慎,也深深體會不必談怪力亂神,但不能不相信因緣果報。尤其是我們對自己的生命長度無法把握,但因緣必定要把握,在虛幻的人生裡面,能夠真實進取,就是把握當下,恆持剎那。

我們也從懺文裡面看到六道輪迴苦。在我們還沒有解脫的時候,就在這樣子的輪迴裡面。上人更進一步開示,我們不是只有在惡鬼道或畜生道,才看得到這些場面,這些景象,在醫院就看得到人間的苦相,看得到醫院的病床,就像是地獄的鐵床一樣。上人藉由這樣的隱喻,讓我們更加能夠體會跟了解這個道理。

六道輪迴之苦,不只存在於惡鬼道或畜生道,那一張張病床,猶如地獄中的鐵床。上人透過這樣的隱喻,讓我們更能體會人生無常與輪迴之苦。(攝影:林孟樺)

第五,臨命終時會現化境,也就是人將往生時,在剎那間會現出你歡喜的境界,誘引你跟著境界走。這時唯有心存正念,才不會輕易讓境界誘引。

心要有正念,要如何培養?我們是不是一直都存有正念呢?這就要在平時,修行就要得力,最簡單的就是上人告訴我們的「慈濟十戒」。如果我們能夠守持得好這十戒,相信我們的人生就不會偏差。如果平常都能循規蹈矩,當靈魂脫體的時候,因為我們的定力夠,就不會被境界迷惑。而且會很篤定,去了再來的是什麼境界。所以不是臨命終時,才臨時抱佛腳,而是在平時點滴的修行累積。

上人告訴我們「慈濟十戒」,如果能夠守持得好這十戒,相信人生就不會偏差;當靈魂脫體之時,因為我們的定力夠,就不會被境界迷惑。(攝影:邱鏸斳)

最後,就是重視懺悔法門,尤其在現在這個時代,我們能夠常常起懺悔心嗎?有沒有時時自我警惕?自我反省?上人說,我們要常自我反省,害人之心不能有,我們以前是凡夫,也有錯誤過,雖然現在發心學聖人,但是,我們要知道懺悔,因為過去我們都造過錯。

所以我們要抱著謙卑的心,常常反省自己。上人說,懺悔猶如一面鏡子,懺就像清水可以洗淨穢物,知道錯了,慧命就能重生。懺就是立誓未來改過自新,絕對不再犯錯,悔就是覺悟自己過往的錯誤,明白自己的缺失,所以說懺悔的意思就是洗淨自我的心。懺悔這門功課,可以幫助我們在菩薩道上隨時觀察、省思我們自己,端正我們的行為。

懺悔猶如一面鏡子,就像清水可以洗淨穢物,知道錯了,慧命就能重生。(攝影:周幸弘)

上人提醒我們差之毫里,失之千里,人生的方向如果有偏差,就可能造成終生的遺憾。所以我們不能讓罪因無盡的蔓延,要及時懺悔,懺悔就是清淨,懺悔能夠得到清淨,不是因為我們當下在那邊懺悔而已,而是我們真正的發心願意改過。願意不再犯同樣的錯誤,願意為自己曾經犯過的錯誤道歉,然後反省自己。

人生短短幾十年,什麼時候會走?不知道,會發生什麼事?也不知道。現在這一秒,不知下一秒。所以,真的還是只有像上人說的,把握因緣,讓每一個剎那成永恆,做該做的事,對的事做就對了!

(整理自2025年6月10日志工早會)

Line客服

Line客服