分享.釋德淨|整理.編輯組

1970年代的物價與薪資,映照出當年社會的簡樸與清貧。(圖片來源:志工早會擷取畫面)

簡單回顧一下1970年代的社會背景──1968年,台灣出現了第一包生力麵,也就是我們熟知的泡麵,一包售價是兩塊錢;當時,一碗陽春麵的價格也是兩塊錢左右。

到了1976年,根據主計處的公告,一位新進教師的月薪約為台幣5720元,而一般工人的平均薪資則約台幣4270元。這些數字,可以讓我們稍微掌握當時社會的收入狀況。

另外,我也看到一篇1978年的報紙,提到當年在西門町買一間套房,只需要台幣5萬元。把這樣的數字和現在的生活水準相比,大家不難感受到七〇年代與現今社會之間的差異。

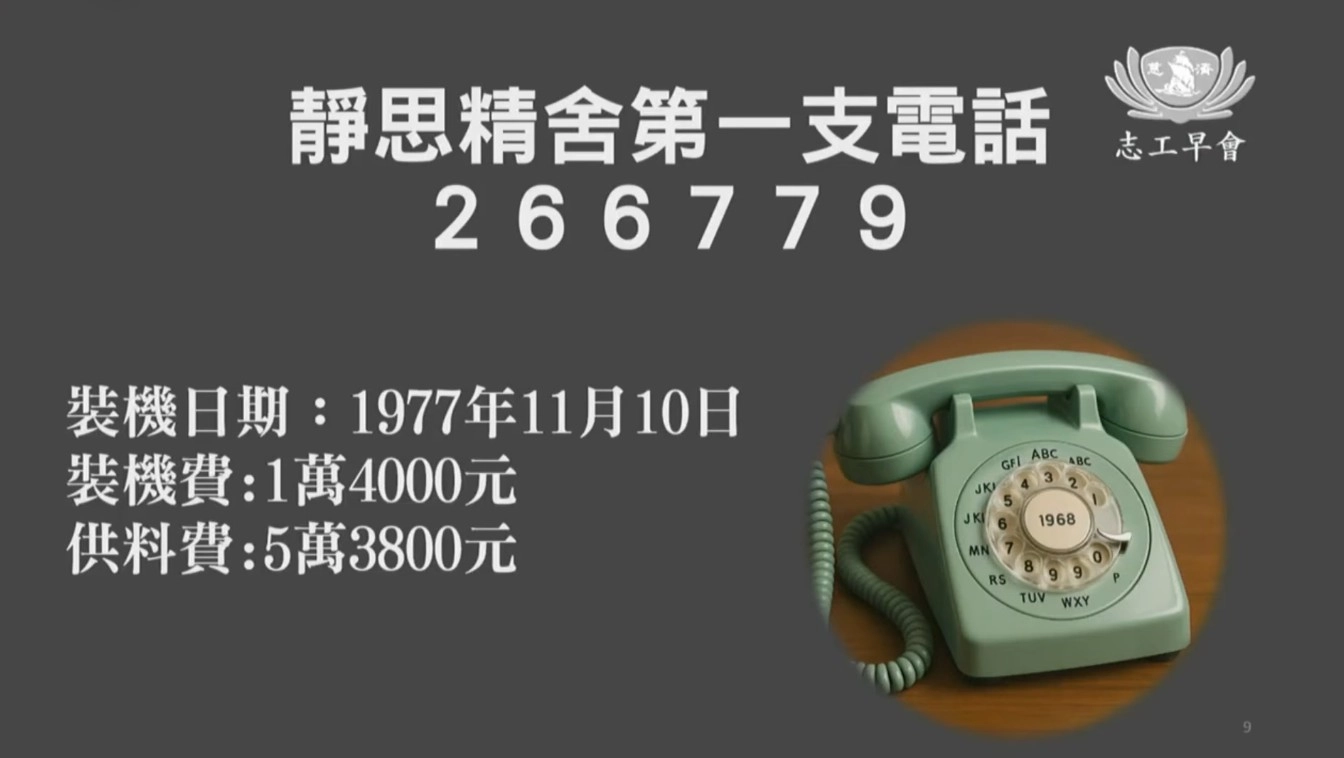

1977年,精舍裝設了第一支電話,來自鄭柏師兄與同修李實先師姊的發心與付出,不僅串起對外聯繫的橋樑,也見證早期慈濟人克難奉獻的精神。(圖片來源:志工早會擷取畫面)

為什麼要特別分享這些呢?主要是想和大家分享精舍的第一支電話。這支電話的號碼是266779,直到今天還保留著;因應後來區域號碼的劃分,在前面加一個「8」,就是現在一直沿用的號碼。

這支電話是在1977年裝設的,當時花費台幣6萬多元。前面提到,1978年在西門町買一間套房只需要5萬元,可是在花蓮,要裝一支電話卻要花將近7萬元,為什麼會這麼昂貴呢?

其實,當時政府已經在大力推動電話普及化,但花蓮畢竟地處偏遠。在1983年因為花蓮慈濟醫院的建院因緣,省主席李登輝先生曾經來到這裡視察,他當時走過的「精舍街」,以前只是產業道路,大約只能容納四個人並肩而行。

早期需步行往返靜思精舍,不便利的通訊,促使慈濟人發心裝設靜舍的第一支電話。(圖片來源:花蓮本會提供)

再看看我們今天熟悉的林蔭大道,以前只是一條田埂,在這麼偏遠、人煙稀少的地方要拉一條電話線,沿路所有的材料費、拉線費,全都得由精舍自行負擔。所以,裝一支電話才會花費那麼多錢。不然以一般住宅區來說,只要請人裝設,線路一接,電話就能使用了。

在還沒有裝設電話之前,精舍對外聯繫的方式,主要是靠書信往來,否則就得親自走到蘇花公路對面的大馬路那邊去借用電話,因為當時電話線才只拉到了那個區域。另外,當時慈濟每個禮拜都有義診的行程,上人前往花蓮市時,就會順道前往一位委員開的「美美布店」借用電話。

有感於精舍的會務逐漸拓展,志工們便向上人提議,是否可以用功德會的善款來裝設一支電話,但上人堅持不能用功德會的善款裝設電話。就這樣,裝設電話的事情一再拖延。

早期靜思精舍常住生活艱困,儘管會務需要,但上人仍堅持不用善款裝設電話。(圖片來源:花蓮本會提供)

師媽在講述慈濟早期的歷史故事時,提到一件很有趣的往事。她說,有一天她正在家裡,忽然聽見台中豐原派出所的人在外頭喊她:「歐巴桑啊!花蓮的電話!」她一聽到「花蓮」兩個字,心想:「哎呀!怎麼會是花蓮?難道精舍發生什麼事情嗎?」於是,師媽匆匆跑到派出所去接電話。

原來,是花蓮的佳民派出所打來的。因為當地員警看到精舍常住師父們生活如此刻苦,為了打一通電話得跑到蘇花公路邊,而且一通電話要花二十幾塊錢。要知道,那時精舍的生活,連買五毛錢的豆腐或豆干,都要精打細算。

所以,佳民派出所的員警便對上人說,派出所之間的電話是互通的,不用錢。因為師媽當時就住在豐原派出所對面,以後若上人要找她,就直接從佳民派出所打到豐原派出所,再請那邊的員警去喊師媽來接就好。

鄭柏師兄與同修李實先師姊見師父們生活克難,深受感動。鄭師兄發願戒菸,將省下的香菸錢投入電話拉設費用,感動上人點頭成就此事。(攝影:顏霖沼)

後來,當時剛加入慈濟的鄭柏師兄和同修李實先師姊,看到精舍師父們克難生活的狀況,非常感動。鄭柏師兄於是主動提出想協助拉設電話線,但上人始終沒有同意。

在被上人回絕後,鄭柏師兄便與上人談條件,表示發願戒菸,要把買香菸的錢拿來作為精舍裝設電話的費用;鄭師兄跟上人說,他抽的菸幾乎都可以抽掉他薪水的一大半。上人也看到鄭柏師兄抽菸抽得很凶,為了鄭師兄的身體著想,也為了他這分心,上人終於點頭答應。

這就是精舍裝設第一支電話的因緣。現今社會整個環境、經濟條件都改善了,大家可能難以想像,對當年生活克難又刻苦的精舍,要裝設一支電話有多麼不易。

從這段早期精舍故事,也可以看到當年上人的弟子對上人、對慈濟護持的心,是如此熱誠又質樸,如赤子般清淨無染;這應該就是我們要尋回、要學習的慈濟魂。

德慈師父及李實先師姊與精舍的第一支電線桿合影。(圖片來源:花蓮本會提供)

(整理自2025年5月19日志工早會)

Line客服

Line客服