分享.釋德耒曼|整理.編輯組

慶祝「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一,5月11日於花蓮靜思堂舉辦浴佛典禮。(攝影:吳孟恩)

談到浴佛,如果沒有佛陀的誕生,怎麼會有佛教的出現?又怎麼會有慈濟的創立?正如上人所說,佛誕節應年年舉辦,每年都紀念佛陀誕生的那一天,也年年記得開創慈濟的那一念。

如今,聽著上人的聲音日漸微弱,身為弟子的我們,仍能從開示中深刻感受上人的心聲──要將慈濟歷史的大數據做回顧,否則歷史很容易被遺忘;因此,我們必須不斷宣說與持續傳揚,讓慈濟的精神與足跡能代代流傳。

慈濟浴佛節儀及其思想探究

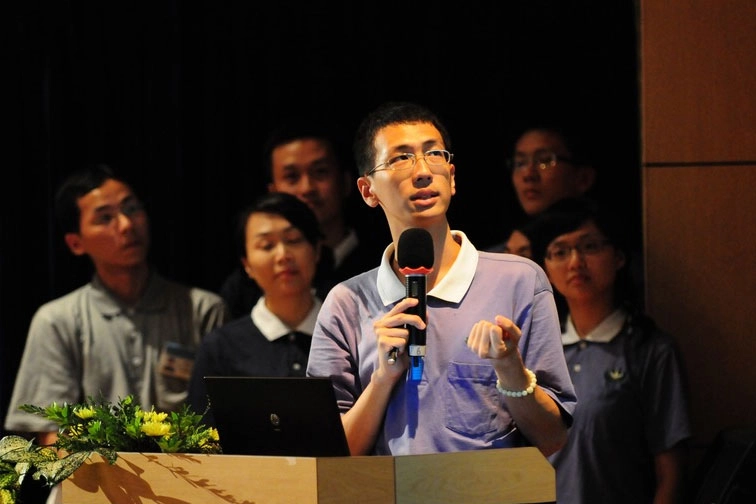

林紘任碩士論文《慈濟浴佛節儀及其思想探究》,提出慈濟浴佛節儀相關特色及融合人文精神等五項觀點。(攝影:陳李少民)

為了更深入介紹慈濟的「三節合一」,我找到一篇題為《慈濟浴佛節儀及其思想探究》的碩士論文。這是由真理大學的林紘任所撰寫,他曾是慈濟慈青,後來也成為我們志業體的同仁。

在他的研究中,提出了五項觀點:第一,慈濟浴佛節儀式因應方便,開創其專屬特色流程與內容。第二,慈濟浴佛的方便性,與上人倡導的人文精神相關。第三,慈濟浴佛的方便運用,作為對外菩薩招生的媒介之一。第四,慈濟浴佛經由企劃團隊規劃執行,將浴佛思想具象化。第五,上人詮釋浴佛思想,構成信仰者實踐的行動範本。

菲律賓慈濟眼科中心舉行三節合一浴佛儀式,醫護、志工與病患共同祈福;會後志工與病友紛紛捐出零錢,護持眼科中心,傳遞愛與感恩。(圖片來源:菲律賓慈濟眼科中心提供)

所謂「具象化」,也就是上人所說的「形象化」。我先從第二點──慈濟人文相關談起。在世界各地舉行的慈濟浴佛典禮中,因應各地的民情,慈濟人文透過浴佛儀式來展現,例如在緬甸,勃固地區的志工將平日募集來的米撲滿裡的米,烹煮成熱食,在浴佛當天,做成2600份飯盒發放給當地貧困的民眾。

在菲律賓的慈濟眼科中心看到「竹筒回娘家」的感人畫面。許多曾經接受過治療的病患,用實際行動表達感恩之情;他們從手心向上,轉為手心向下。對於這些生活貧困的民眾而言,能夠捐出一點點的錢都很不容易,但那卻是他們最真誠的心意。

不斷進步,守舊創新

慈濟48周年浴佛活動,首次導入「福慧足」自動噴霧氣,莊嚴環保更添新意。(2014/05/11;攝影:林興周)

2014年,上人請研發團隊設計一座能呈現禮敬諸佛精神,又兼顧衛生與省水理念的迷你浴佛台──「福慧足」。它可以噴出水煙淨露,使整座壇台清煙裊裊,讓人身心清涼,卻不會造成檯面、地面濕滑。

此外,浴佛儀式也常將「孝親」、「謝師」、「奉茶」、「浴足」活動相結合。在菲律賓、馬來西亞、新加坡等地,都能看到浴佛活動如此規劃。除了浴佛,馬來西亞的檳城、雪隆地區以及印尼,慈濟志工們也舉辦拜經、朝山與經行活動;新加坡更搭配「佛陀故鄉慈善人文展」,為參觀的民眾導覽佛陀的足跡與八大聖地的佈展。

花蓮靜思堂四角設半佈展半實體,展示慈濟回歸佛陀故鄉的慈善足跡。(攝影:謝馨瑩)

今年,花蓮靜思堂的四個角落也有半布展與半實體的呈現,展示慈濟回歸佛陀故鄉的慈善足跡。展區內容涵蓋大覺寺、藍毗尼、王舍城,以及苦行林、龍洞等。

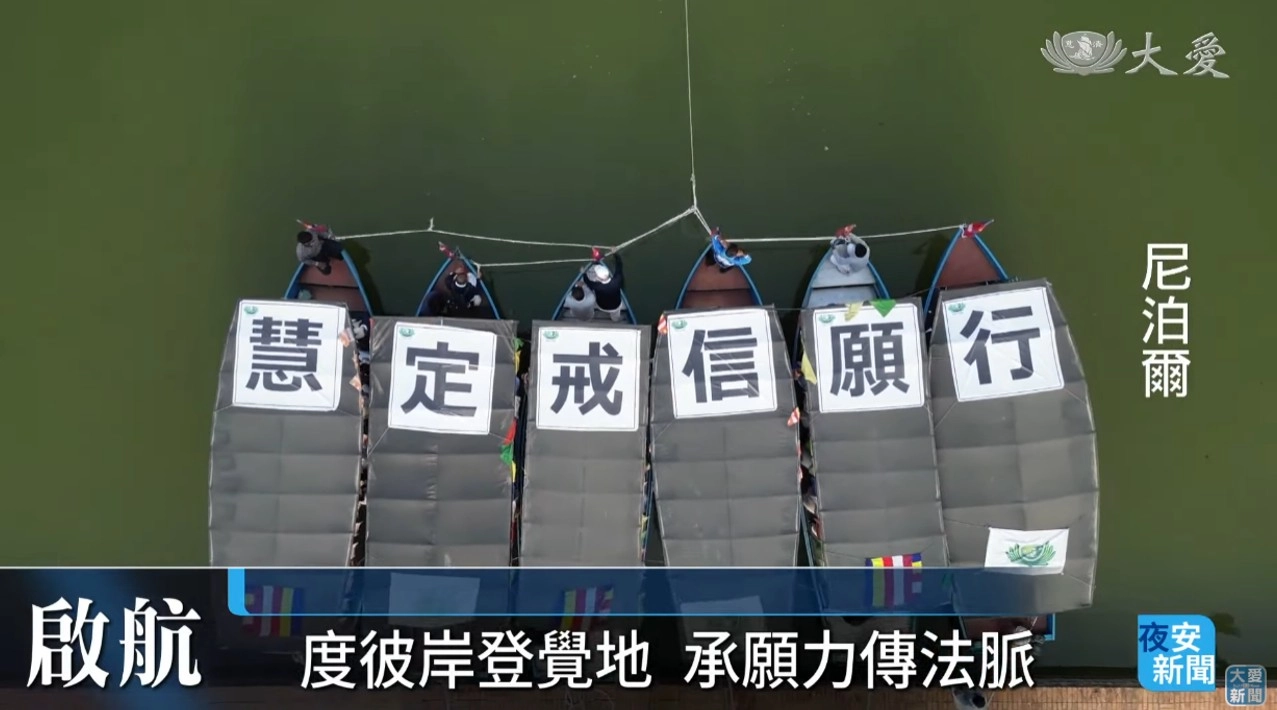

而在藍毗尼的戶外浴佛,布置搭配法脈精神,六艘象徵性的「法船」停靠在「此岸」,彼此綁在一起猶如「粽串」,象徵眾人共同渡向「彼岸」。上人觀見此景,開示道:「人的思考創意,要不斷有新的創意出來,才能延續我們的生命,生命的智慧。所以,我們才能更有學有覺;創意不斷地出來,不斷地學習,就不斷地覺悟,這個創新,也就是覺悟」。

藍毗尼戶外浴佛布置結合法脈精神,六艘「法船」停靠「此岸」緊密相連,如粽串般象徵眾志一心,共渡法海向「彼岸」。(圖片來源:大愛新聞擷取畫面)

「三節合一」的發展歷程

慈濟浴佛節儀式的因應時代變遷,開創其專屬特色流程與內容。我們在全球的浴佛典禮上,處處可見這樣的創意,上人相當的讚歎。

慈濟浴佛的歷史沿革,分為幾個階段。從1999年到2005年草創期到過渡階段;2006年的全球化,到今天走上精緻化。

早在1953年,臺灣就效仿美國將五月第二個星期日訂為「母親節」,而慈濟功德會則在1966年農曆3月24日(國曆4月14日)成立。當年的母親節在5月8日,與慈濟周年慶僅相隔一週。自隔年起,慈濟開始舉辦週年慶,並結合藥師法會暨照顧戶物資發放。從此之後,每一年的週年慶都會舉辦藥師法會。

慈濟功德會於1966年農曆閏3月24日成立。自隔年起,每年周年慶皆舉辦藥師法會,並結合照顧戶物資發放,展現法入人心、悲智雙運的慈濟精神。(圖片來源:花蓮本會提供)

慈濟早期的浴佛,可追溯至1985與1986年,屏東區的慈濟志工參與圓通寺的浴佛。1991年至1993年間,靜思精舍也響應花蓮中國佛教會花蓮支會,參與浴佛花車遊行。

到了1994年,慈濟28週年慶,正式命名為「全球慈濟日」。29週年慶首辦「全球慈濟人精神研習會」,結合路跑、運動會與園遊會等多元形式慶賀;原先週年慶是在農曆3月24日,但海外地區大多依西曆安排活動,對海外志工要將西曆換算成農曆較不方便。 1996年,適逢慈濟30週年,上人於週年慶當日,正式對全球慈濟人宣布「每年五月第二個星期天為全球慈濟日」。

慶祝慈濟29周年慶,慈濟醫學院舉行第一屆「精舍之路」十公里越野路跑賽,學生們集合等待。(1995/04/22;攝影:翁培玲)

30週年慶時,談及「全球慈濟日」與母親節結合的想法,上人說:「母親節當天,我期待全球遊子能夠在此時歸來,回到臺灣與母親團聚過節,也能夠參與慈濟日慶典,節省交通時間與費用,也推動孝道。慈濟日是『善』;母親節是『孝』,行善與行孝平行並進。此日即成為慈濟人在一年當中最重要的節日。」

1999年農曆4月8日,醫護主管黃佳經主任與溫舜華主秘請示上人後,首次舉辦花蓮慈院浴佛,並由靜思精舍的36位常住師父、醫護人員與志工共同組成浴佛團隊,推著花車穿梭於各病房間。該年的浴佛形式仍延續傳統,以「灌佛」──澆灌悉達多太子聖像的方式,保留傳統浴佛的元素。

花蓮慈濟醫院首開全院迎佛誕,由常住師父與醫護志工推動「移動浴佛」花車深入病房,讓病患安心參與浴佛儀式。(1999/05/22;圖片來源:花蓮慈濟醫院醫發處提供)

2000年,慈濟浴佛從傳統的「以杓舀水灌佛」,改為「禮佛足」,當年被稱為「接足禮」。2001年,浴佛形式再調整為「佛香托盤」,托盤中放有檜木與精油,參與者透過彎腰禮敬時觸碰與嗅聞,也稱作「供佛足香」。到了2003年,因全球SARS疫情蔓延,為杜絕接觸傳染風險,全球慈濟志工暫停返台。慈院也因此改以「供花香」、「禮敬佛」的方式,取代原本的沾香湯。

1999年9月,在佛教界等人爭取下,政府訂每年農曆4月8日為國定「佛陀誕辰紀念日」。10月,政府增訂辦法將「佛陀誕辰紀念日」列為國定紀念日。2000年,每年農曆4月8日的國定「佛陀誕辰紀念日」,開始訂在五月的第二個星期日。慈濟也配合舉辦三節合一。

浴佛節儀在地化與國際化

2006年起,上人推動全球志工就地舉辦靜態展與浴佛典禮,停止返臺動員。一則恭敬師公圓寂未周年,二則減少舟車勞頓,體恤志工辛勞。(2006/05/06;攝影:徐明江)

2000年,政府明訂「國定佛誕節」日期,讓慈濟在佛誕日節儀內容呈現上,更富人文創意、莊嚴,自此更趨向成熟化的發展。其中最具體的表現,是將具有多重意涵的「三節合一」,以深層的核心精神「報三恩」──來宣導「佛誕日報佛恩」、「母親節報親恩」、「全球慈濟日報眾生恩」。

2006年,上人推動全球慈濟志工就地舉辦「靜態展」和「浴佛節儀」,不再動員返臺。當時也因師公圓寂尚未滿周年,不宜大肆慶祝。另一方面,全球慈濟人年年長途往返,也讓上人內心感到不捨與壓力。因此,慈濟日的活動自此轉向落實在全球各地,以莊嚴的儀式與形象舉辦浴佛典禮;讓當地民眾能認識,慈濟人就是佛教徒,而佛教的教主就在這一天誕生。同時,也透過靜態展,讓大家回首當年;無論何時進入慈濟,都能藉此詳知慈濟事。

自2006年起,慈濟推動浴佛節儀在地化、周年慶改為靜態展,呈現當地足跡,開啟「在地扎根、深度國際化」的新篇章。(攝影:桑瑞蓮)

從2006年起,慈濟有了重大變革,無論是浴佛節儀的在地化,或週年慶改以靜態展呈現慈濟在當地的足跡,其顯著的成果,就是慈濟的「在地扎根」及「深度國際化」。透過舉辦靜態展,邀集當地人參與,不僅能完整認識慈濟,也較能夠產生認同感,而願意加入志工行列,協助慈濟在地化的落實。

「承先啟後」的橋樑

花蓮靜思堂的浴佛始於2000年;而中正紀念堂的「萬人浴佛典禮」自2007年開始,至今僅因疫情中斷三年,已成為全球慈濟志工於各地舉辦浴佛典禮的模型與焦點。

慶祝「佛誕節、母親節、慈濟日」,賴索托在5月11日母親節當天舉辦浴佛活動,並發放物資予貧困家庭的孩子。小朋友虔誠禮佛足、接法香。(圖片來源:賴索托聯絡處提供)

花蓮、臺北及全球各地的浴佛,三者之間的關係為何?上人感恩呂慈悅師姊與其企劃團隊的創意與用心,將佛教莊嚴的形象從靜思堂的室內,拓展至中正紀念堂的戶外廣場,並伸展至國際。如今,即便是在對佛教較為陌生的中美洲、南美洲與非洲等地,都可以隨著慈濟的慈善腳步,在克難的環境中舉行浴佛。

相對於花蓮靜思堂浴佛所扮演的「濫觴」角色──全球各地的浴佛活動,皆同步連線花蓮場次,也為開啟全球各地浴佛的序幕。而中正紀念堂則具有「承先啟後」功能的橋樑,所「承」的是花蓮靜思堂浴佛的精神與精髓,所「啟」的是呈現佛教的莊嚴、浴佛儀軌,為全球各地展開的浴佛典禮提供儀式進行的模型典範。

中正紀念堂浴佛承接花蓮靜思堂精神,展現佛教莊嚴與浴佛儀軌,成為全球慈濟浴佛典禮的重要示範與橋樑。(攝影:沈萬清)

創新與轉化

慈濟浴佛的創新與轉化,關鍵在於2007年。當年浴佛所使用的佛像,首度採用「宇宙大覺者」,取代傳統的悉達多太子聖像,並搭配《無量法門》偈誦的「繞佛繞法」,浴佛現場道氣震攝人心,展現浴佛動態的莊嚴。上人希望隊伍行進間,能呈現出整齊和諧之美,將這分虔誠的心意匯聚,祈求天下祥和無災。

到了2024年,「繞佛繞法」原本唱誦《無量法門》32字偈誦,改以唱誦《無量義經》〈德行品〉梵唄。今年,更以〈說法品〉中「法譬如水」的經文為年度主軸,象徵浴佛不再只是一天的活動,而是貫穿全年的精神實踐。在五月浴佛節、七月吉祥月、年底歲末祝福三大節時,都能持續傳唱這段法音梵唄。所以,各地的道場也陸續成立「唱頌傳法班」,廣邀社會大眾共同來參與。

慈濟志工帶動梵唄勇健操,將傳法與健身結合,讓美妙音律流傳街巷,喚醒心靈佛性覺醒。(攝影:李昭田)

同樣從2024年起,慈濟開創以宗教屬性為基底的現代化佛教輕音樂,由劉若瑀老師創作。上人期待《無量義法髓頌》的梵唄能夠製成音檔,流傳於大街小巷,讓人們在日常生活中都能聽到美妙的音律,呼應我們本具的佛性,喚醒心靈的覺性,將佛法經典永恆傳唱於全球。

(整理自2025年5月21日志工早會)

Line客服

Line客服