文|葉文鶯

近午齋板聲響起,慈師父的陶慈坊距離精舍主建築有一段距離,他穿上中褂,乘坐電動代步車一路馳去,準備與眾人恭候上人用餐。經過菜園,發現玉米田裏的老朋友,他趕緊停車彎腰問候。

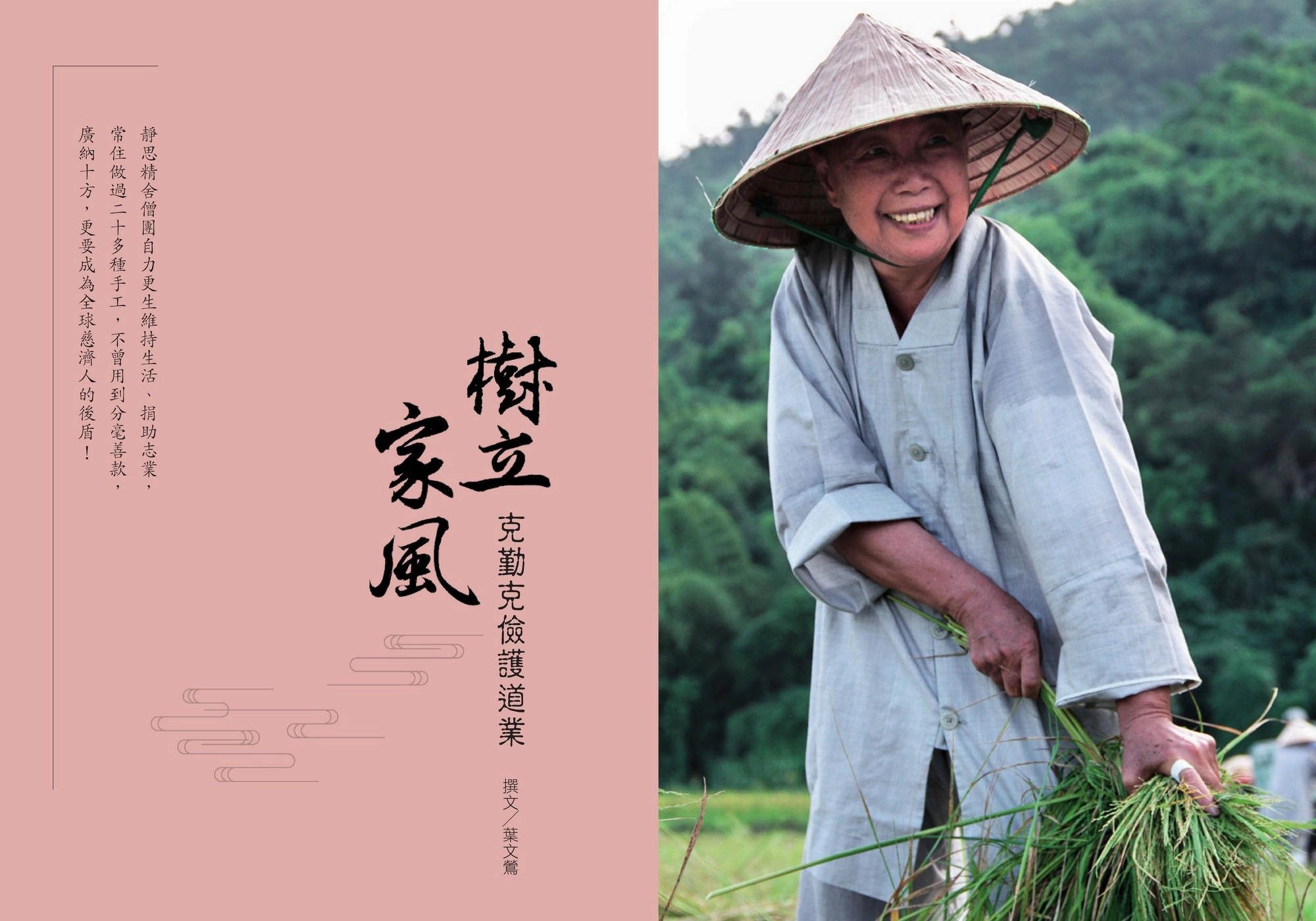

八十過後,慈師父的雙腳先後接受骨科手術,膝蓋不能彎曲;可一雙手宛如銳利的鐮刀,「沙沙沙」地,一如年輕時割稻,盈握的一把野莧菜,正好用來下午煮點心給志工吃。

這些野菜曾是「救命恩人」,免費餵飽了師徒幾人的肚子;幾十年後搖身一變,成為現代人餐桌上的養生聖品,連番薯的滋味都變得不同了!

午齋時,精舍常住兩百多人加上志工、基金會員工,平常飯開六、七十桌,四菜一湯加上一道水果;若是除夕圍爐,各地慈濟人歡喜回來和師父過年,那一餐飯更超過兩百桌,菜色營養豐富,應有盡有。

與自己當年嘴裏的菜脯、豆腐乳比起來,年輕一輩生來沒有環境「吃苦」,但「好命」也令慈師父擔憂。

每年精舍除夕圍爐,各地慈濟人歡喜回來和師父過年,那一餐飯更超過兩百桌,菜色營養豐富,應有盡有。(攝影:柏傳琦)

晴耕雨做,不只為了三餐

慈師父小學畢業後一直留在家裏幫忙,父親在金融界服務,生活穩定。平常她負責打掃、買菜做飯等家務,母親在抽屜裏放了錢讓她自由運用,不愁吃穿也不知道沒錢的滋味。

出家後跟著上人,有一餐沒一餐地,沒錢坐車只能走路或騎一臺舊腳踏車,沒錢看病便採摘藥草煎服或刮痧。連三餐都有問題,看病是一件奢侈的事。某日午後,慈師父一直躺在床上,讓上人屢叫不起誤以為不守常規,生氣地將他的包袱丟了出去,他這才道出頭暈不適,連看病的二十五元都沒有。上人趕緊向人借去。

師徒相依為命,其實上人身子很弱而且體質特殊,心絞痛加上肋膜炎一旦發作,必須施打某種進口針劑才能見效。上人更捨不得看病一次得花一百多元,不容許弟子擅自請醫師來。見上人獨自忍耐著病痛過去,弟子們跑到樹下哭泣。

出家人也需要柴米油鹽,上人不化緣、不辦法會,弟子必須想盡辦法維持生活,掌管財務的慈師父有時不得不暫時賒借,三十多歲就要開始追「錢」!

小他一歲、最會種田的二師兄德昭,回憶以前種番薯、吃番薯、賣番薯的日子,故意揶揄大師兄不讓師兄弟吃好的。「大的、漂亮的一定拿去賣,我們只能吃最小、最醜的!」慈師父一聽,臉上還是一副理所當然的樣子。「那時很窮,什麼都『沒』有!」慈師父的「沒」字發的是第四聲,好似兩袖一甩,全部都掏出來了,就是「空空如也」!他不會藏私。

「上人說他『自不量力』。沒有也要做到有!」慈師父說,他們寄人籬下還沒有自己的精舍,上人就決定濟貧;蓋醫院也是如此。「因為真心,所以三寶的力量不可思議!」他有信心,不曾懷疑上人的決心。

一九六六年上人開始濟貧,生活上除了維持耕種也做嬰兒鞋,師徒和共住的居士每人每天多做一雙鞋,每個月就有七百二十元用作慈善基金,成為慈濟功德會每月固定的第一筆捐款。

至今,精舍常住眾每月領取微薄的單金,個人隨分護持慈濟志業,甚至還為慈濟募款;遇國內外重大災難更踴躍捐資,虔誠祈禱。此外,上人所到之處有人捐出現金、支票、金飾甚至土地,上人感恩眾人的布施,並請當事人指定捐款項目,每一筆都由慈濟基金會開立收據。所有捐獻都非僧團私產,這是上人成立慈濟五十五年來,始終如一的堅持。

「精舍是精舍,功德會是功德會!」慈師父每每表情嚴肅地這樣強調。功德會早年的照顧戶發放日,發放白米時難免有些掉落地面,師姊收拾米粒正要放入米缸,上人立刻制止。「那是功德會的米!」上人吩咐精舍依重量買下,將錢撥入功德會。

一九七五年妮娜颱風造成大殿的屋瓦和鐵棚破損,一直無錢修復;一九八〇年十月省主席林洋港先生來精舍,抬頭看見破屋瓦,很驚訝功德會慈善做得這麼廣,自己住的地方卻這樣簡陋。「實在不簡單!」他說。

慈師父記得那屋瓦造成嚴重漏水,直到一九八三年常住才有錢翻修。自食其力辛苦生活,還決定建醫院幫助貧苦人,上人的「誠正信實」,一直是弟子最好的身教。

窮而不苦,負債才是壓力

一九六六年夏天,功德會成立三個月,上人俗家母親王沈月桂女士來到花蓮,看見師徒五人借住在小小的普明寺,自己生活都有問題,還要濟貧,實在很辛苦;得知他們想種稻維生,就請慈師父去找地,「買田的錢我來負責!」

普明寺附近正好有塊水田,售價十一萬元,師嬤出了大部分,其他人七拼八湊地,包括慈師父俗家母親也贊助一萬元,最後尚不足三萬一千元。只能拿這塊地去銀行申請農民貸款,每月必須償還本金和利息;師兄弟相互勉勵更加賣力耕耘,以還清貸款。

三萬一千元的負債缺口究竟多大?「當時一斗米才八十二塊!」慈師父一直記得這個數字。他好不容易外出賣了一點自己種的雜糧,口袋裏有點進帳,也不敢拿到銀行存,因為要不了多久又會掏空!

沒錢還好,真正的壓力是「負債」。慈師父再怎麼盤算、師徒再怎麼勤做,收支都無法平衡,他的頭皮發脹,壓力很沉重!

慈師父講古中,經常出現一段黃金稻浪的美景。他隨師到豐原探望師嬤,等待中秋過後回來收割,賣了稻子就可以償還那三萬一。結局就像伊索寓言「賣牛奶的女孩」,一路編織美夢,後來牛奶潑灑一地,慈師父也哭了!

返回花蓮的他,遠遠看見稻田變色──欠缺經驗,他在行前最後一次施肥下得太重,導致稻莖枯黃歉收。獨自站在田邊哭夠了才回去,那一季慘賠一萬元。前債未還,後債又起。慈師父說:「負債太多了,又找不到賺錢的出路,我每天哀聲嘆氣!」

「快點!快點!」早飯最後一口未及吞下,慈師父就急急催促師兄弟下田。「我們都是『衝』出來的!」他說,割稻不是慢慢割,兩三株一把拉過來,沙沙沙地,而且是半蹲站;隔天兩腿硬梆梆沒辦法彎曲,還是不休息。

長期的勞動和營養不良,慈師父經常頭暈,有時耕作到一半感覺要昏倒了,趕緊跑回去,在棉紗手套工作間的檯子下方趴一下;但休息不到十分鐘,想到師兄弟還在太陽下奮鬥,他用開水泡點豆腐乳喝下,再咬兩片蘿蔔乾充飢,又跑回田裏。

德昭師父笑談當年務農如洗三溫暖,記得一次上人看他一身溼,問他是不是掉進水裏?「沒辦法,一個人只有三件衣服,也不能說換就換。現在的年輕人比較好命,冬天、夏天都有好幾件!」

師兄弟四人耕種三甲地,但在戶外從農,只要天黑、下雨便無法繼續。入不敷出,生活難以溫飽,慈師父帶頭利用夜間或白天空檔,兼作不同的家庭手工來貼補。

期間,他們接過團體制服的成衣代工,又接外銷日本的檜木雕刻,可惜做了四個月臺、日斷交,不得不再找其他事做。類似工廠倒閉、老闆搬家、經濟不景氣等外在因素,以及種了菊花卻不知道賣給誰的銷路問題等,儘管苦惱,還是得設法做工賺錢。

慈師父說過自己是鄉下人不擅交際;然而,其皈依弟子、精舍第二代純賢師父說師父這個人「比較『敢』!」純賢師父自十六歲常隨其母、花蓮資深委員靜雯到精舍,二十歲出家後,一路見證精舍刻苦的生活,他形容慈師父的這個「敢」字,其實代表著「勇敢承擔」!

「大師兄怎麼說,我們就怎麼做。」師兄弟眾志成城,十分團結;日子就這樣苦撐過來。

入不敷出,生活難以溫飽,慈師父帶頭利用夜間或白天空檔,兼作不同的家庭手工來貼補。

入不敷出,生活難以溫飽,慈師父帶頭利用夜間或白天空檔,兼作不同的家庭手工來貼補。

一草一木,皆是血汗滋養

功德會成立一年多,隨著慈善工作擴展,委員人數漸多,每月發放日來領取物資的照顧戶也增加,小小的普明寺才二十多人就快容納不下了。師嬤拿來二十萬元說:「一直借人家的地方也不是辦法,拿去蓋精舍吧!」一九六九年,上人終於要蓋精舍。

「我沒看過二十萬!」對慈師父來說,欠銀行的三、四萬元已是債臺高築,他以為二十萬很多。慈師父向建築師提出空間使用需求,包括佛堂、寮房、會客室、辦公室,以及廚房和浴廁。花蓮常有地震,為了結構安全起見,三十多坪的平房也使用九分粗的鋼筋。

沒想到待結算費用,光是大殿的結構體已經花去二十萬。「廚房結構體八萬五,水電兩萬八,加兩間廁所和浴室,四萬多還沒算完……」費用超支了二十一萬!慈師父最初講古提到這段往事,連上人聽了都嚇一跳:「師嬤給你二十萬,我們又貸款二十一萬?」大弟子代替上人持家,僧團的財務、人事等,除非是大事,慈師父盡量不讓上人分心、擔心。

精舍一草一木的建設,功德會從濟貧到建醫院等,慈師父認為師兄弟們不只是體力上的辛勞,實則朝向「弘法利生」的修行方向踏實在做。

「精舍生活這麼苦,有沒有想過:啊,不要了,我要回家!」面對提問,慈師父毫不猶豫地說:「沒有!能出家是福報,雖然身體很苦,心裏很高興。」

還有人問,出家人不都是誦經、辦法會,「怎麼你們每天就是不停工作、工作,像在工廠做事?」慈師父笑答:「工作就是在修行。」無論在蠟燭間、粉間或是菜園裏工作,師兄弟們經常播放上人開示錄音,把握時間聞思修。

「佛法是我要追求的,但是道場的生活不是我理想中的。」這是上人當年決定出家後不做法會、不趕經懺,而是「自力更生」維持生活的原因。「不管怎麼苦,我都願意。沒想到有人願意來跟我一起苦,不怕苦一路跟過來──」數十年後,上人感恩慈師父等第一代弟子的付出,才有今日慈濟人「心靈的故鄉」:靜思精舍。

從一九六四年到一九九一年,精舍常住做過二十一種手工,從來不是為了住眾食指浩繁才需要這麼打拚。每當全球慈濟人回到慈濟的發祥地,僧眾熱切提供食、宿等生活上的接待,包括分期貸款逐一擴建精舍,都是為了廣納十方,更要成為全球慈濟人的「後盾」。

靜思家風是辛勤勞作,在工作中修行。多年來,有心修行、仰慕上人之名而來的善女人無數,上人從不鼓勵人出家。慈師父等精舍長老尼,也總在一開始便向年輕人說明:「我們這裏的生活就是一直做、做、做!」五十七年來,上人的出家弟子不到兩百五十位。

在上人一無有所、沒沒無名時,慈師父、昭師父、融師父、恩師父、仰師父等長老尼,虔誠皈依並且同行數十年。「不知道為什麼,上人找到我們幾個。」融師父不經意的這番話,正說明了師徒因緣如此殊勝;或許,也可以說是上人「挑選」了他們!

慈師父奉行教導,學習播種插秧、牽牛犁田,並且踩腳踏車載農產品去販售⋯⋯一步一步腳踏實地,一草一木都和著他的血淚與汗水。(攝影:黃錦益)

老而彌堅,精神支持身體

每天早齋後,精舍常住各自忙去,在香積、香燈、園頭等一般的佛門執事之外,大家也分頭到蠟燭間、協力工廠等地點,努力製作蠟燭、薏仁粉、香積飯、淨皂等。「工廠如道場」,慈師父的陶慈坊也是生產線之一。

一九九四年以後,靜思精舍僧團不但自給自足,生活也漸趨穩定了。「我的體力有限,但只要提起精神,精神可以支持身體。」慈師父直到晚年還是緊跟上人理念,不輕言休息。八十六歲的德昭師父年幼失學,上人當年交代:「後面幫我顧好。」儘管晚年做過髖骨手術,他總是拄著雙杖到處巡視,留意著菜園作物的生長,夜間也在走廊注意照明,維護安全、節約用電;德仰師父幾年前中風,雖然無法再做裁縫,每天也剝著精舍自行種植、曬乾的印加果或龍眼干,提供給大寮香積使用。

「如果一天不做事,好像不敢吃飯的樣子啊!」昭師父不假修飾地笑說。

開山第一代的拓荒者創造了美好,讓道場的生活穩固了,依然日日精勤不懈。

「現在的人很幸福,物質豐富。我們古早煮個飯要燒柴,沒柴了要出去撿,什麼都自己來,所以都要學會。」慈師父生前回顧師徒相依為命的日子,肯定自己因為跟隨上人,才能度過一段平凡卻不凡的日子,勉勵年輕人不要怕「做」。

慈師父經常講述隨師打拚的「苦日子」,不為訴苦也不提當年勇。靜思精舍僧團生活穩定了,上人與第一代弟子打下的基礎,未經磨練的人難以體會;而唯有感念與珍惜,才知道如何守成。

五十多年前奮力踩著腳踏車載番薯去賣的那雙腳,割稻時半蹲站著的那雙腳,猶如靜思精舍這棵大樹的樹根,盤錯有力地吸取養分滋養枝葉,雖然地表看不見……

「大師兄,有蛇!」「大師兄,有客人來了!」出家近四十年的德如師父追憶每當師兄弟不知所措時,慈師父永遠是大家不假思索叫喚的名字。

大師兄忙裏忙外、做眾生馬牛,以身作則、殷切教導師兄弟,讓後來的人從什麼都不會到凡事都學會,從什麼都沒有到一切具足,「出家,毀形易服,不是來享樂,是要來犧牲奉獻的!」融師父讚歎慈師父是「精舍的模範生」。

「要精進、要合和互協!」這是慈師父臨終前對師兄弟的期許,德如師父說:「效法慈師父的精神,才是我們唯一能報答的!」

常住集思廣益、各顯才華,工廠即道場,也貫徹上人守護大地、與自然共生的理念。(攝影:黃筱哲)

Line客服

Line客服