文.釋德澡

慈師父在南傳佛教衛塞節這天安詳捨報了,他永恆不退的修行初心、身行合一的慈悲典範,分分秒秒轉動著智慧法輪,向永恆的慧命搖籃邁進。

每年五月的月圓日(農曆四月十五日),是南傳佛教衛塞節,紀念釋迦牟尼佛誕生、成道、入滅的節日。今年的這一天我們的大師兄德慈師父,於晚間八點五十五分捨報,世壽八十七歲。他選擇這個特別的日子跟大家道別,來去自如。

三天前的下午兩點,精舍總機師父透過廣播,緩緩道出訊息:「各位常住師父,請著長衫,兩點四十五分到大殿前接駕、祝福。」精舍兩百多位師父及同仁、志工,保持社交距離,在大殿前合掌唱誦「南無本師釋迦牟尼佛」聖號,迎接慈師父回家。

安頓好後,佛號聲彌漫在慈師父周圍,上人於第一時間探視,叮嚀要專注念佛。「要顧好一念心,要輕安、自在。」常住眾也以五人一組,分批探視。慈師父真的很貼心、很慈悲,這三天讓常住眾有充裕的時間去探視他、跟他互動,圓滿大家的心願。

在常住一天,就要為常住付出

三年前,上人提出「壽量寶藏」──把人生前五十年寄存在「壽量寶藏」裏,用年輕的精神繼續投入付出的人生。時年八十四的慈師父對我說的一席話,言猶在耳:「三十四歲,是我正勇健、正拚、是我正『做』的時候。」

大師兄將上人「第一代弟子就是要徹底犧牲、徹底奉獻」的教示,拳拳服膺五十多年。雖然已屆高齡,每天仍努力不懈地將靜思法脈的精神注入在他的陶瓷作品中,最令人感佩的是,他將「勤行道」的精神發揮得淋漓盡致:「在精舍一天,就要為常住付出一天。」

早期精舍,常常吃了這一餐不知下一餐在哪裏。初期慈師父做手拉坏,只是單純一念心:「為了還債,以減輕常住的負擔。」漸漸地,在製作的過程中,激盪出他的藝術天分和興趣,並與團隊研發了「宇宙大覺者」等具法脈精神的「法品」。

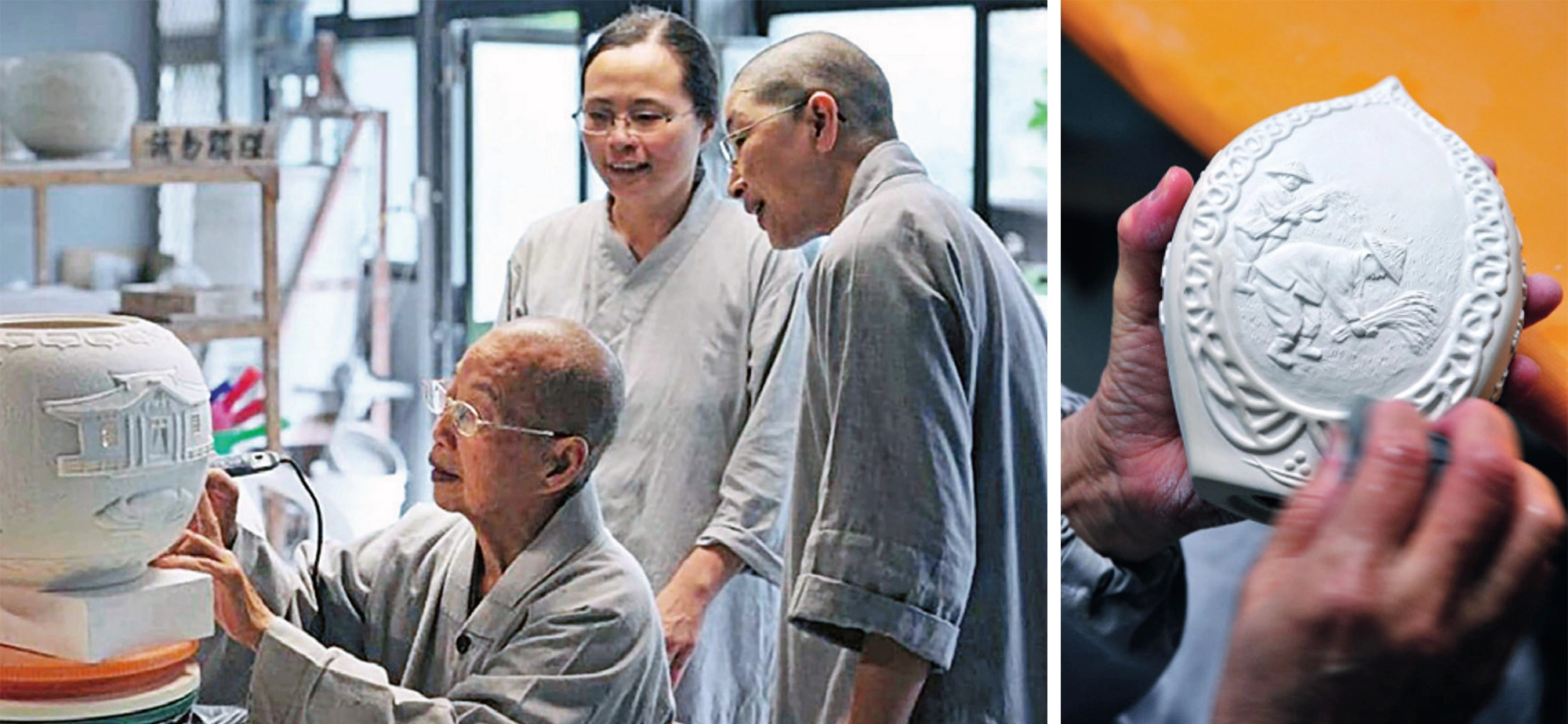

剛開始研發鏤空的陶燈(無量心燈)時,一天做不到一個,因為力道還拿捏不準。下手太重,作品很容易破掉;力道不夠,又刻不出燈中精舍模型的精神。慈師父說:「這與菩薩行『中道』一樣,才能體會路上的風光。」

在陶慈坊的一個小角落,慈師父專注雕刻「宇宙大覺者」的面容,心似乎與佛相通,對周邊的境界完全置身事外。因為甘願和堅持,慈師父天天以初發心的願力,將克己、克勤、克儉、克難的精神灌注在「陶瓷法品」中。上人曾經讚歎慈師父的一念堅持:「他這樣用心地捏啊捏,也讓他捏出了一片天地。」

一念心,堅持做對的事;一念心,難行能行。永保初發那念為常住付出的心,慈師父感恩有這樣的因緣:「雖然體力有時不能作主,但初發的精神永遠不退。」這不可思議的因緣,讓慈師父在生命中有源源不絕的「壽量寶藏」。

慈師父雖離開我們了,但覺性無量、慧命無窮無盡的「壽量寶藏」精神,已入他的八識田中,帶到來生來世。就如慈師父曾說:「我們跟上人有約。好像收音機的頻率一樣,頻率接上了,就碰到上人,就很有緣。」相信慈師父已接上了種種好緣,踏上另一段旅程——乘願再度與佛結緣、與上人結師徒之緣、與師兄弟們結法緣、與眾生結善緣。

剛開始研發鏤空的陶燈(福慧燈)時,一天做不到一個,因為力道還拿捏不準。下手太重,作品容易破掉;力道不夠,又刻不出燈中精舍模型的精神。慈師父說:「這與菩薩行『中道』一樣。」(右圖攝影:黃筱哲)

慈悲如名,使命必達

靜思精舍是慈悲道場。「大師兄」德慈師父人如其名,非常慈悲,是人人學習的對象。有一次,慈師父與我回寮房途中,看見一盆梅花的枝椏突出桌外,他隨即將花盆轉了個方向。他說:「如果不小心,很容易刺傷人。」還有一次,與他走在文化走廊上,他看到有張海報一角脫落,心疼地說:「要愛護常住物如護眼中珠,像愛護自己一樣。」慈師父的慈悲、惜福愛物、愛護常住的行動,落實在日常生活中。他輕輕的一句話,身行典範深深烙印在我心中,也讓我在修行路上受用無窮。

慈師父是如此慈悲、惜福愛物,更何況是對待人。陶慈坊同仁吳紹民眼中泛淚說:「慈師父對所有人都是平等心,不會因為我曾入囹圄而有差別待遇。」志工陳貴珠也說,對有心改過的更生人,慈師父是來者不拒,讓他們在陶慈坊學習,「師父非常疼惜他們,常常私下幫助他們。」

我曾經住在慈師父隔壁寮房六年多,有時候會幫他做一些生活小事。這些微不足道的芝麻綠豆事,他都耿耿於懷,總說:「真的很不好意思,老是請你幫忙。」只要有好東西一定想到我。慈師父這種「受人點滴之恩,當須湧泉以報」的心懷,陳貴珠也有同感:「只要受到一點點幫忙,慈師父一定會想盡辦法回報人家。」

陶慈坊去年底的尾牙宴,因慈師父住院開刀而取消,他老人家心中一直記掛這件事;出院回到精舍,體力稍微恢復,就補辦尾牙。陳貴珠說:「慈師父不斷交代,要將某某人、某某人都叫來,因為他們平常少有這種聚會。」在病中的慈師父,心心念念想到還是需要幫助的人、還是曾幫助他的人。這念處處為人著想的心,讓所有常住師父、同仁與志工都感動,更感到不捨。

「慈師父的個性、為人,與他的法號是一致的。」與慈師父同住的德穎師父說,如果有人需要任何幫忙,慈師父一定二話不說,使命必達。「他就像精舍的『沒問題師父』!」

慈師父的孝心,更令穎師父動容:「他不忍上人說太多話傷神,總是勇於承擔分享。」儘管緊張依舊、儘管近九十高齡,慈師父還是如常承擔。

「還是要拚拚看!」年紀這麼大了,為何慈師父生重病後,還要備受煎熬、接受這麼多治療?「若比上人先走,真的很不孝。」這念至誠之孝,令人震撼泫然!

位於精舍一角的「陶慈坊」是營隊或是訪客必定造訪的定點,這裏是慈師父的創作天地,也是許多人獲得重生的起點。(攝影:左/蕭耀華,右/黃筱哲)

謹記上人教誡

編纂處洪靜原老師團隊在與精舍師父討論「靜思法脈.慈濟宗門」綱要時,對於上人何時提出「做事要有獅子的勇猛、駱駝的耐力、赤子之心」,確切的年份一直無法定案。在一次逐條綱要討論中,慈師父斬釘截鐵地說:「就在一九六四年。」雖事隔五十多年,他對上人的教誡依然記憶鮮明、謹記在心。

「上人受戒回來的隔年,就教誡幾位弟子:『我們人窮,但志不能窮。一個人能吃多少呢?我們不需要接受供養。』」慈師父說,上人自一九六四年立下「自力更生」的修行清規,就期勉三位弟子,「要有『赤子之心、駱駝的耐心、獅子的勇猛心』,當一位有志氣的修行人。第一代弟子要徹底犧牲:我們什麼都沒有,要靠自己的勞力、靠雙手自力更生。」

上人還告誡弟子:「即使沒有錢、沒有油、沒有米、沒東西吃,日子過得再苦,都不能回俗家拿錢。人家不能吃的苦,我們要能吃;人家不能忍的,我們要能忍。」上人期許大家要忍人所不能忍,「有本事,一天吃三餐;沒本事,一天吃一餐。」

慈師父娓娓道出,一日不作,一日不食,克己、克勤、克儉、克難的「靜思家風」,就在大家一點一滴的付出中建立。從克難、窮困的年代直至今日,不曾動搖。

正念與堅毅

慈師父年紀大了,走路較不平穩,我們有時想扶他,他總說不要,「如果被上人看到,就不會讓我出門了。」也是這分堅毅的精神,讓他一直走得挺直。幾年前,他雙腳置換人工關節,一回來就忍著痛向上人頂禮,上人讚歎:「我也要學學他的毅力。」

每逢農曆初一、十五,都看到慈師父全程做早課、禮拜,禮佛祖、頂禮上人;雖然動作慢了,仍是如規如儀。即使病重,他依舊著海青、袈裟,步履蹣跚到主堂,所有禮節如常。

老了、病了,只要還能做,慈師父都不麻煩別人,他總說:「每個人都各有執事。」儘管病得嚴重,他也永遠保持正念、正能量,「將心交給佛菩薩、將身體交給醫師,聽醫師的話就對了。」

因此,他總是很配合,永遠只有一句話「好」。就連要捨報離去,也是選擇在晚上不算晚的時間,就是不願麻煩人。在大家念佛的當下,上人叮嚀:「一切作息正常。」

每逢農曆初一、十五,都看到慈師父全程做早課、禮拜,禮佛祖、頂禮上人;雖然動作慢了,仍是如規如儀。即使病重,他依舊著海青、袈裟,步履蹣跚到主堂,所有禮節如常。(攝影:阮義忠)

「勤」字下功夫

除了藝術天分,慈師父執持各項法器,也出類拔萃,唱誦嗓音渾厚,悠揚遍法界。他曾勉勵我:「學任何東西都一樣,唯有一個『勤』字。勤練、勤練、勤練,是學會法器的不二法門。」

大型活動如入經藏、浴佛大典等開頭的〈爐香讚〉,就是由慈師父起腔,帶領常住眾唱誦預錄的。從二〇一一年「水懺」經藏演繹開始,慈師父莊嚴具道風法味的聲音,攝受無數海內外慈濟人、會眾的心,影響深遠。

而精舍大殿的鐘、鼓,是懸吊在天花板上,所以打鼓需要真功夫。慈師父說出讓鼓聲迴盪虛空法界的要領:「要用內力,聲音才會清脆悠揚,有節奏感;三陣打下來,也不覺得吃力。」這就是上人說的「軟實力」。而他也曾個別指導我唱誦,我因資質之故,沒有得到要領;但因勤能補拙,各種法器都已學成,也有所心得、有所承擔。

我自己動作較慢,有一次洗衣服時,慈師父忍不住說:「我通常會這樣做──用最後清洗的襪子,洗一洗臉盆四周,就不必再用刷子重複一次動作。」看他做事一氣呵成,我學起來了。還有,他知道我「抹香末」的速度慢,也專程到大殿教我訣竅。慈師父說:「這裏省一點時間,那裏省一點時間,就可以省下許多時間做別的事,如自修、讀書。」

去年五月十九日,在精舍「靜思法髓讀書會」中,慈師父特別鼓勵大家道心要堅固,遇事要常警惕、起慚愧心。「修身、修心、修習氣,才不會業障、魔障纏身。凡事要善解、包容,藉境練心,隨順因緣,不計較;更要精進付出,福報才能現前。」語末,他更語重心長地叮嚀大家:「要用心精進了解上人的法,吸收入心,才能有好的基因,再會遇佛法、上人。遇事能用法運行,自能圓滿。」

這一路走來,不論是生活、修行的養成,慈師父不只是我的大師兄而已,更像我的另一位良師,在無形中、有形上,都是我修行路上最珍貴的善知識。

開大道,鋪平路

「若比上人先走,真的很不孝。」慈師父這念心,上人也感到不捨!在他圓寂後的次日志工早會上,上人提及,自己聲聲跟慈師父說:今生無悔。「千般情、萬般愛,總是要解脫,才能輕安自在。」

慈師父安詳離去幾分鐘後,上人見他最後一面。「你老來不孤單,要輕安、要自在。」上人鼓勵他:「你先到那裏去鋪路,將路鋪平、開大道,等師父去時就有方向。」

「一期一期的壽命,就像開道鋪路一樣。」二〇一七年九月二十二日,上人在〈如來壽量品〉中開示,身是載道器,道成長我們的慧命,我們要利用這個身來載道,生生世世與道同行。

慈師父此生,真是善用這「載道器」,應當「無悔」!因為他廣結天下善緣,有志工還發願要當「社區的慈師父」,這就是一種無上身教、言教的精神典範。慈師父今生得遇明師,跟隨上人修行近六十年,寸寸步步就是為常住付出,減輕常住負擔;心心念念就是服膺上人,「為佛教,為眾生」;心心念念就是把握時間,利用生命,成長慧命。

「過去所發的菩提心,一歷識田,永為道種。」永恆不退的修行初心、身行合一的慈悲典範,讓慈師父分分秒秒轉動著智慧法輪,使生命的價值發光發亮,向永恆的慧命搖籃邁進。

有情在人間,虔誠祝福我永遠的大師兄。

靜思精舍常住師父年年引領會眾在花蓮靜思堂參與浴佛大典,德慈師父(前排左)領眾前行,「帶頭的人方向要正確、不能偏差,否則差之毫釐、失之千里。」五十多年來謹守上人教誨,每一步都「守住威儀、做出典範。」(攝影:卓甫裕)

靜思精舍常住師父年年引領會眾在花蓮靜思堂參與浴佛大典,德慈師父(前排左)領眾前行,「帶頭的人方向要正確、不能偏差,否則差之毫釐、失之千里。」五十多年來謹守上人教誨,每一步都「守住威儀、做出典範。」(攝影:卓甫裕)

Line客服

Line客服