文.葉文鶯

自力更生 訪貧慰苦

慈師父在家僅會一般的裁縫,操作過縫紉機。早期有人拿來一塊布,他想替上人做一件僧服,請教東淨寺的法師如何裁剪,正式車縫前還針對幾個重要的部分以碎布試作幾次,後來領口還是做得不夠服貼,修改了幾次仍無法改善。

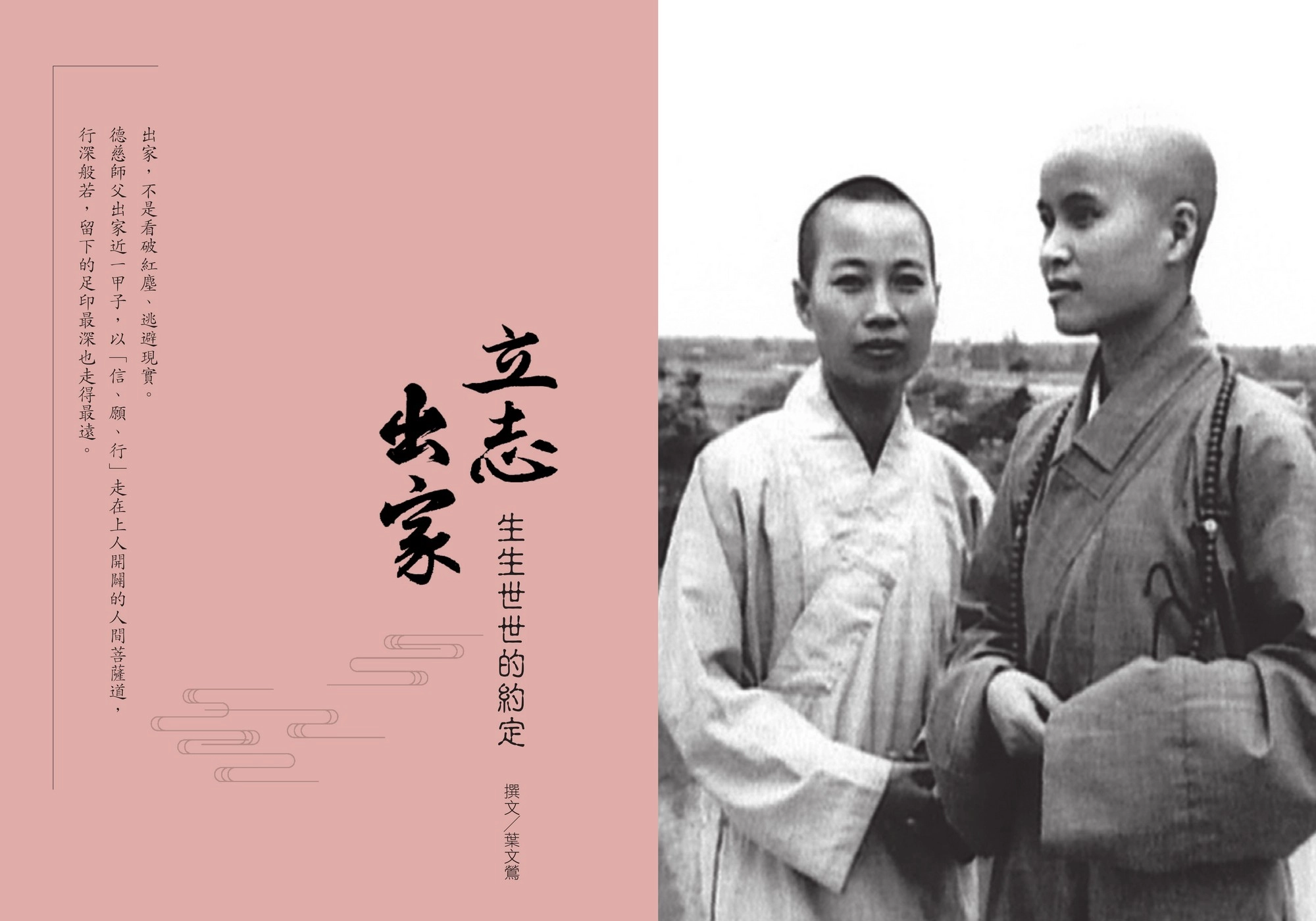

「沒辦法,還是讓上人穿。」一九六六年上人訪視貧戶的照片,那套僧服就是他做的,慈師父想到就一直懺悔。幸好那年專業裁縫師出身的仰師父跟隨上人出家,成為第五位弟子,從此僧服就有專人縫製。

克難時代,為了省錢一切自己來。慈師父請教了建築師傅,找來檳榔木、廢棄木板,搭起了棉紗手套工作間;又以木板在兩個牆面夾角釘了木架擺放衣物,慈師父笑說那像一對「蟑螂翅膀」。慈師父幾乎無所不能,但只要發現人才,他就會承讓;沒人做事時,他硬著頭皮承擔;再沒辦法,盡力就好。

慈師父用檳榔樹幹搭起一間簡陋小屋當工作間,前面空地種植日常所需蔬菜。生活刻苦卻難行能行。

慈師父小學五年級時,逢二次世界大戰結束,隨著日本人戰敗,原本念的日文書改成學習國語注音。戰後物質生活艱難,他經常一大早協助母親外出撿柴、摘野菜再去上學,幾乎沒學到什麼就畢業了。

上人結束慈善院講經北上結夏安居那段時間,幾位弟子約好給上人寫信,慈師父形容要他提筆為文簡直「頭昏腦脹」!一九六七《慈濟》月刊創刊,刊物的撰文、校對及打包寄送等,在在需要人手,連做慣粗活的他也被上人分派寫一篇嘉許某人善行的小故事,另外畫一張毒蛇的插圖。

他思索了兩三天,文章交不出來,蛇倒是很快畫好。「上人會看一個人的個性和能力,他說文章已經請其他人寫好了。我畫的蛇,上人認為不夠『猛』!」慈師父笑著模仿上人比畫蛇形,「後來也是刊登出來。」

很難想像慈師父不擅長文字記事,早年跟著上人訪視貧戶,一個人背著相機、攝影機做影像記錄。那臺八厘米攝影機必須視距離和動作,自行調整焦距、光圈,慈師父未出家前喜歡看電影,加上做衣服習慣丈量,目測就知道距離。光憑這樣的經驗,他也為早年慈善工作留下許多珍貴的影像紀錄。

「只要是上人要做的事,大師兄和我們都使命必達!」德融師父說。

僧團需要各種人才,尤其上人創辦慈濟功德會,需要不同專業的人參與。慈師父為人如其法號,待人慈悲、平等,總是真誠招呼、關心他人,廣結善緣的結果,讓更多人樂意幫助上人增添一分力量。

一九八二年,自稱「小妮子」的德宣師父開始隨師行腳。「宣師父年輕,能寫又會講。我跟上人說,不如讓宣師父隨師,我和昭師父就留在精舍顧家。」慈師父一向有雅量成就他人,樂見「很會辦事」的人跟在上人身邊,他與昭師父負責照顧精舍這個「家」和大眾,讓上人無後顧之憂地專心處理慈濟志業的大事,精舍則成為所有慈濟人的後盾。

為眾生 放下自我

慈師父是靜思精舍「講古第一」,過去許多的會眾參訪、慈濟營隊以及志工、職工培訓課程,都少不了「慈師父講古」這堂課,相當於慈濟歷史的溯源。

事實上,慈師父個性內向,不敢在人前講話,後來能夠不斷講述慈濟的故事,是為了替上人分憂解勞。

在「慈師父講古」,他說過一段有趣的往事。有一天,他隨上人外出辦事,三位師弟和一位女孩看見有人走進精舍,兩個人躲在大殿的佛龕下,另外兩人躲進菜園。還沒等到上人回來,客人已經走了。

上人得知後說,既然他人有心參訪,應該讓他們了解慈濟所做的事,弟子們只要「說我所做」,相信不會讓人空手而回,特別是不辜負已經在護持慈濟的會眾。

「我不會寫也不會講大道理,講古是因為早期親身去做,體驗過去的生活如何辛苦走過來。」慈師父再次硬著頭皮承擔原本不敢做的事,「主要是讓更多人知道,上人實踐佛陀的精神,在人間救助苦難眾生。」

比起上人肩上的千斤萬擔,弟子所能承擔的不足掛齒。慈師父佩服上人蓋醫院的勇氣。為了蓋醫院,五年內申請的多筆土地一再出現波折,甚至官員都來動土了,最後還是被收回,上人一度受不了打擊而心臟病發!

「上人壓力很大,有時沒睡,夢見自己一直在找土地。」慈師父還記得有一筆土地,對方代表來到精舍,很不高興地說:「那塊地不會給你們!」面無表情地講不到兩句話,慈師父進去倒茶出來,人已經走了,「讓上人很傷心!」慈師父心疼著上人,卻更加佩服他的毅力,幸好最終土地覓得,終於成功了!

上人剛開始做慈善濟貧,曾被誤會是藉「慈善」募款在「化緣」,心裏很難過;創辦慈濟醫院的過程面臨了更多人事的考驗,慈師父發現自從醫院建好,「無論遇到再大的挫折阻礙,上人還是努力向前走。」

隨著醫院的設立,上人著手辦教育,還經常到全臺各地行腳和演講,上人已經屬於廣大群眾。「上人很忙、沒有時間,所以對內這個責任我要擔起來,照顧好常住每個人,這樣才能對上人有所交代。」慈師父說。

一九七〇年七月,慈師父(右四)陪同惟勵法師(前排左二戴眼鏡者)到鳳林「六階鼻」訪視蝸居在草厝裏的一對祖孫。

守住威儀 做出典範

二〇二〇年十一月五日,農曆九月十九日觀音菩薩出家日這天,上人為五位近住女、九位清修士舉行圓頂、授證典禮。

距離上一次的披剃大典已經兩年多,歷來都是慈師父領眾迎請上人來到大殿主持。不過,在典禮前夕,一向當仁不讓的「大師兄」第一次猶豫,希望由其他師兄弟代表。

原因是某日在一扇玻璃門的倒影上看見自己,「咦?我怎麼走路肩膀一高一低?」慈師父形容自己嚇了一大跳!

雙腳先後接受不同手術,由於不等長,走路無法保持平正。自認有失威儀,他希望能夠辭讓;師兄弟們自是不肯,這麼重要的典禮,非要「大師兄」領眾不可。

「帶頭的人方向要正確、不能偏差,否則差之毫釐、失之千里。」上人經常如此開示。慈師父自知步態有些歪斜,唯一能讓自己走直線的方法是邁開大步走,因此他在典禮綵排時特別提醒師弟們「緊跟」在後,以免脫隊而顯得不整齊。

「守住威儀,做出典範。」慈師父不曾忘記上人交代弟子們的話。

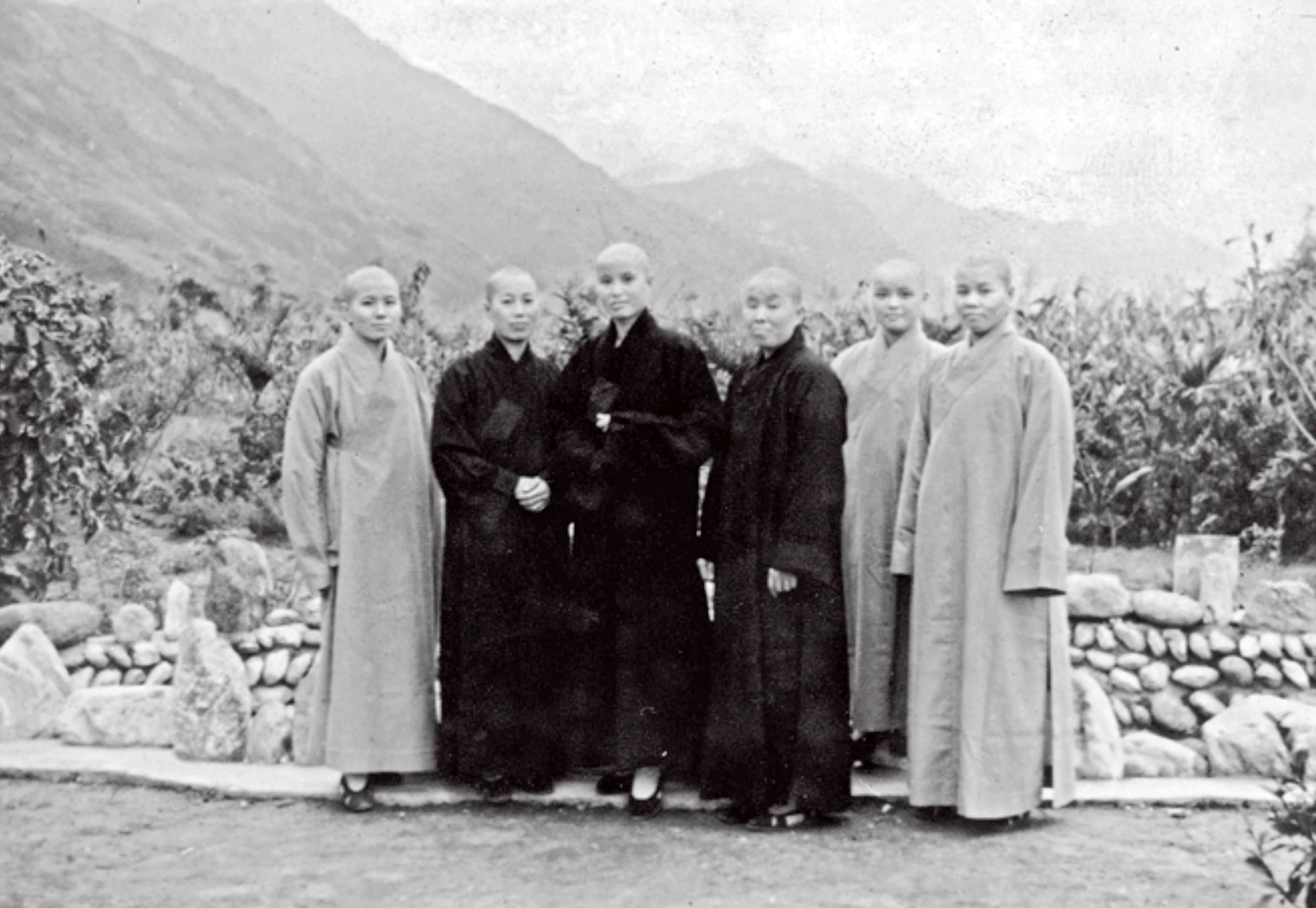

一九六九年靜思精舍啟用後,帶髮修行五年多的紹雯與紹恩圓頂出家,法號德融(左一)、德恩(右二)。右一為德仰師父,右三為德昭師父、左二為德慈師父。

「上人期許靜思精舍能成為一個比丘尼的模範道場。」某日,慈師父收看大愛電視「高僧傳」節目,其中歌子戲團演出《佛遺教經》中佛陀入滅的故事。

「大迦葉尊者帶領佛陀的弟子結集經藏,好像六神無主……」慈師父看著電視畫面,想像未來靜思精舍也將面臨同樣的場景,帶著憂心默默流淚。

「上人說,他沒有愧對大家,因為他每天講經,就是在教育弟子。」慈師父說,上人很人性化,不會設太多規矩來管人。「如果來到僧團是為了修行、真心要奉獻給佛教,就會做好自我管理。」他希望師兄弟們把握上人還在,好好修行。「修行,就是修『心』而已。遇到境界,要像上人說的『手畫虛空』,事情過了不留痕跡。人我是非來到你這裏就沒事了。不要生氣,也不要傳是非,才不會結下惡緣。」

一般人的習氣:看到不喜歡的就生氣、看到喜歡的就高興。慈師父表情嚴肅地說:「如果這樣放縱自己,無論在家或出家都不會快樂。既然出家了,就要下定決心改變習氣、學習智慧。即使無法利益眾生,至少也要修養自己,否則愧對三寶!」深信因果的慈師父說,在家人對出家人的恭敬,也是供養。「如果我們不用道心去回饋,如何消受得起?」身為上人大弟子,期待僧團不負上人期許,慈師父說得語重心長。

去年底開刀後,慈師父健康每況愈下,一度病危。五月十一日師徒的視訊通話,上人叮嚀:「你先去鋪路。把路鋪平了,等著師父日後到來,就可以接上。」承師命,這又是一個任重道遠的拓荒使命。

五月二十六日,慈師父啟程遠行的那個夜晚,皓月當空,適逢月全食,農曆四月十五日是佛教的「衛塞節」,紀念佛陀誕生、成道、入滅的日子,也是「結夏安居」的開始。

回首一九六四年,上人解夏歸來,師徒還找不到落腳處,弟子們望月發愁!五十七年後,同樣的一輪明月,從夜半到黎明,靜靜地映照在靜思精舍上空,散發無比溫柔的光芒,宛如慈師父慈藹的面容,靜靜守護著家園。

「南無本師釋迦牟尼佛」的佛號徹夜在精舍低迴,早課時分,精舍大殿屋頂上雲伴月,不捨落下的慈暉猶似等待著太陽升起,師兄弟和慈師父的俗家眷屬,護送大師兄到慈濟大學捐贈大體。

直到生命最後,慈師父仍在以身示教──付出所有、盡無保留,真正做到了「徹底犧牲」!

「跟隨上人五十多年,早期什麼都沒有,都是苦出來的。好在年輕時身體健康能拚命做,現在有個安定的地方,感覺很幸福也很滿足。」慈師父言猶在耳。

上人立慈濟宗門,慈師父也是傳承靜思法脈的人,無私奉獻所有直到生命最後一刻;等待他乘願再來,已然不必擔心沒有修行道場,因為有他曾經的努力在其中,靜思精舍一切具足!

二〇二〇年七月,慈師父赴宜蘭關懷法親的木材工廠遭祝融之災。

Line客服

Line客服