文.葉文鶯

證嚴上人跨過自己的僧鞋顧不得穿上,直奔幾公尺外的那一道門。

「上人的腳步很大,他的一步等於我的一步半!」德慈師父曾經形容上人的步幅之大又快,笑說自己以前拖著腳步,教上人聽見了便說:「聽你走路,好像很無奈的樣子!」

二〇二一年五月二十三日,慈師父從醫院回到精舍,上人快步追趕著大弟子,深怕來不及似地。這一快一慢之間,「時間」令師徒同感無奈了!

彼端,另一道門也將開啟,僅容一人;可師徒莫逆,相伴近一甲子,「千般情、萬般愛啊──」上人如是吐露心境,對弟子也似對自己,嘆道:「還是要放下!」

克難濟貧 自力「耕」生

一個月前的四月下旬,慈師父因病住院治療。面對未知,他接受無常的可能,但思及十多年前印順導師圓寂,以及四師兄德恩病故捐贈大體之後,他見過上人私下紅著眼眶掉淚,「上人每天開示『要面對、要放下』,偏偏親情難捨如割腹腸。」因此,他希望還能盡孝:「我不能讓上人擔心,不能先走!」

佛教克難慈濟功德會早期,慈師父包辦所有的對外事務,他知道上人在家等待,不敢晚歸。為增加收入,騎著腳踏車到巿區賣番薯,冬日的下午五點多,天就暗了,腳踏車沒有車燈,產業道路一邊是山、一邊是海,走的是「牛車路」,也沒有路燈。回程為了節省時間只好抄小路,人煙稀少,心裏實在害怕。

自從一次讓上人擔心到心臟病發,他從此留意「天色」。

遲暮之年、天色已晚,生命之燭即將熄滅前,慈師父還是從醫院趕回精舍,依舊是當年那分單純心──不要讓上人擔心!

臨終前三天,慈師父由花蓮慈濟醫院醫護團隊護送返回精舍。面對終將一別,上人急來探望而顧不得穿鞋,對大弟子的感恩與不捨,難以言喻。列隊一旁等候再見慈師父面容的常住眾和居士們,見上人揪心卻又強忍情緒,頭臉脹紅著。

在此之前的五月十一日,上人透過視訊對仍在醫院病榻上的大弟子開示。「紹惟,德慈,師父跟你講話──」看見上人的影像在前,聽見上人喚著自己的內號,「弟子求懺悔……」紹惟懺悔讓上人的擔憂添了一樁。

上人總是為天下苦難而憂,師徒之間相隔著全球如烈焰般狂捲的新冠肺炎疫情,氣候不調導致的洪澇、林火、大地震,還有人禍點燃的無情戰火……上人每天以《法華經.譬喻品》開示著五濁惡世如「三界火宅」,而世人卻如無知貪玩的頑童般,執著於種種貪欲……師徒不知多久不曾如此靠近了!把握尚能言語,紹惟發願:「生生世世追隨上人行菩薩道!」

「德慈,我們師徒的緣很長,將近六十年了!你是第一個跟師父的,陪著師父一路走過來,很辛苦啊!但也造了很大的福。慈濟今天有這樣的規模,能夠幫助全世界的苦難人,你,功德無量啊!」

「如果沒有你跟師父打拚,怎麼有辦法呢?你載番薯去賣……」上人哽咽。

那是一段最苦也最甜、孤獨而美好的時光。成立佛教克難慈濟功德會的前後幾年,上人身邊只有四位弟子,「貧無立錐之地」借住在普明寺,沒得吃用,連到巿區的兩塊半車錢都沒有。借來土地和牛隻耕種番薯、花生,生產雜糧以果腹,並挑選賣相好一點的載到巿區賣,換了錢才能買點米和油,滋潤澀癟的腸胃。

「既然出家,發心修行,就要精進『為佛教』。要守住本分,靠雙手自力更生;有能力一天吃三餐,沒辦法就一天吃一餐。要忍得苦、耐得勞,磨練自己不怕勞苦,將來才能進一步『為眾生』付出。」慈師父謹記上人給予的心理建設,第一代弟子宛如鐵了心徹底犧牲。師徒開山拓荒的日子刻骨銘心,上人都明白。「師父面對著人間、慈濟的志業;你,用心守護在常住,師兄弟就是你在帶,你做了好典範!」

一九六七年冬日,慈師父正要插秧苗,陳貞如師姊伸手拉緊,以免師父跌入水田中。

五十五年來,上人致力於慈濟志業的推動,弘法利生、救拔苦難;靜思精舍僧眾的修行與生活,仰賴弟子自我管理、自力更生。常住眾口中的「大師兄」慈師父,領眾勤耕勞作,以維持僧團生活所需;以身作則代替上人持家、顧家,備受敬重,也獲得了上人的肯定。

「就是你這樣守護著精舍的家規、做好常住的典範,建立了自力更生的家風,才有今天的慈濟。師父很感恩你!」上人肯定這位大弟子五十多年來,道心始終如一,此生無愧也無憾。「在師父心目中,你還是最初時的紹惟!我們師徒這輩子要做的,就是救濟苦難眾生、造福人間,我們都做到了,沒有虧欠!」

師徒因緣

時光倒回五十七年前,一九六四年,師徒相遇在花蓮慈善院(今慈善寺)。

三十歲的慈師父剛捨棄俗家姓名、自行落了髮,渴望朝出家之路邁進。然而還需要一點時間圓滿孝道,因此仍住在俗家,他設定出家後先去念佛學院,藉以累積佛法基礎。儘管尚未能如願,聽說住家附近的慈善院有位年輕法師來講經,時間在晚上。希望多聞佛法的他下午就去了,看見那位法師坐在寺院後方的柴房裏看經書,一身淺灰,身形清瘦、相貌莊嚴。

難掩第一眼見到上人所生起的敬仰,既想親近卻又不敢單獨與之談話。倒是上人先與他話家常,問他打哪裏來。

「我是花蓮人,我沒有師父,是自己剃度的。」慈師父一語帶過,不敢多談為了出家所引發的家庭風波尚未平息,而他正在尋找可依止的師父。

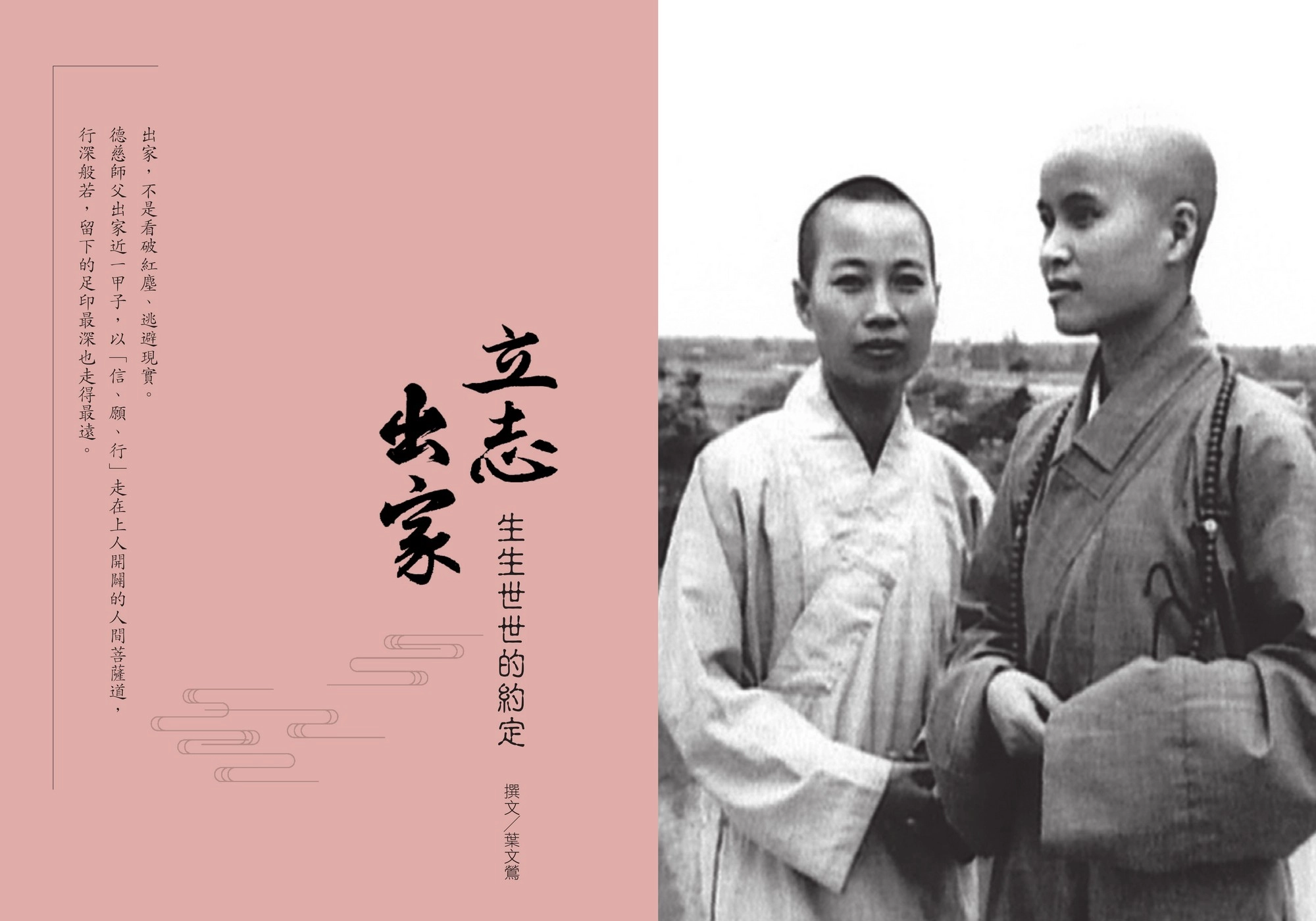

上人在慈善院講了四個月《地藏經》,接續再講《阿彌陀經》,那年五月十九日、農曆四月八日佛誕日,上人講經圓滿,慈師父和兩位女孩一起皈依。彷彿因緣注定,原本不收弟子的上人,在慈善院講經七個月期間,結下五顆厚實的種子,第一、二、三、四、五位弟子:德慈(紹惟)、德昭(紹旭)、德融(紹雯)、德恩(紹恩)、德仰(紹惺)都是花蓮人,都得自慈善院講經因緣。

前排左二為慈師父,前排右二為昭師父,後排左一及左二,為帶髮的恩師父及融師父。

立志出家

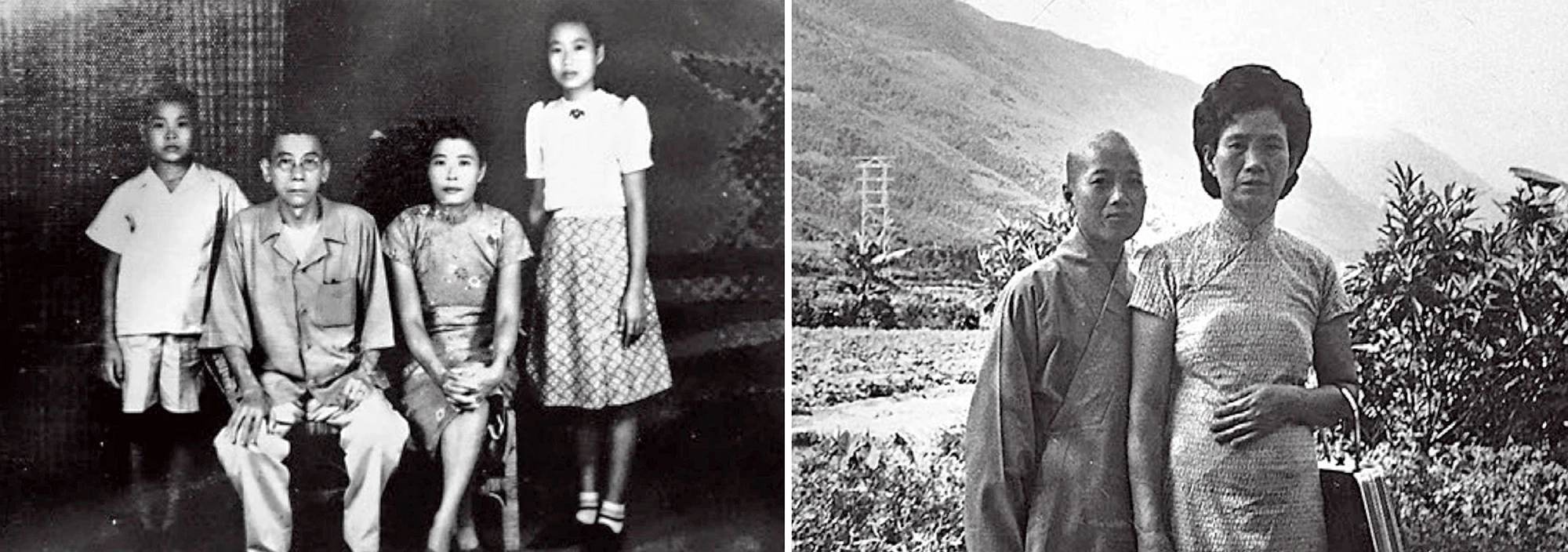

德慈師父俗名呂阿月,一九三四年出生於花蓮縣新城鄉,幼時出養給住在花蓮巿仁愛街的姑媽黃阿乃,從養父姓氏,改姓呂。

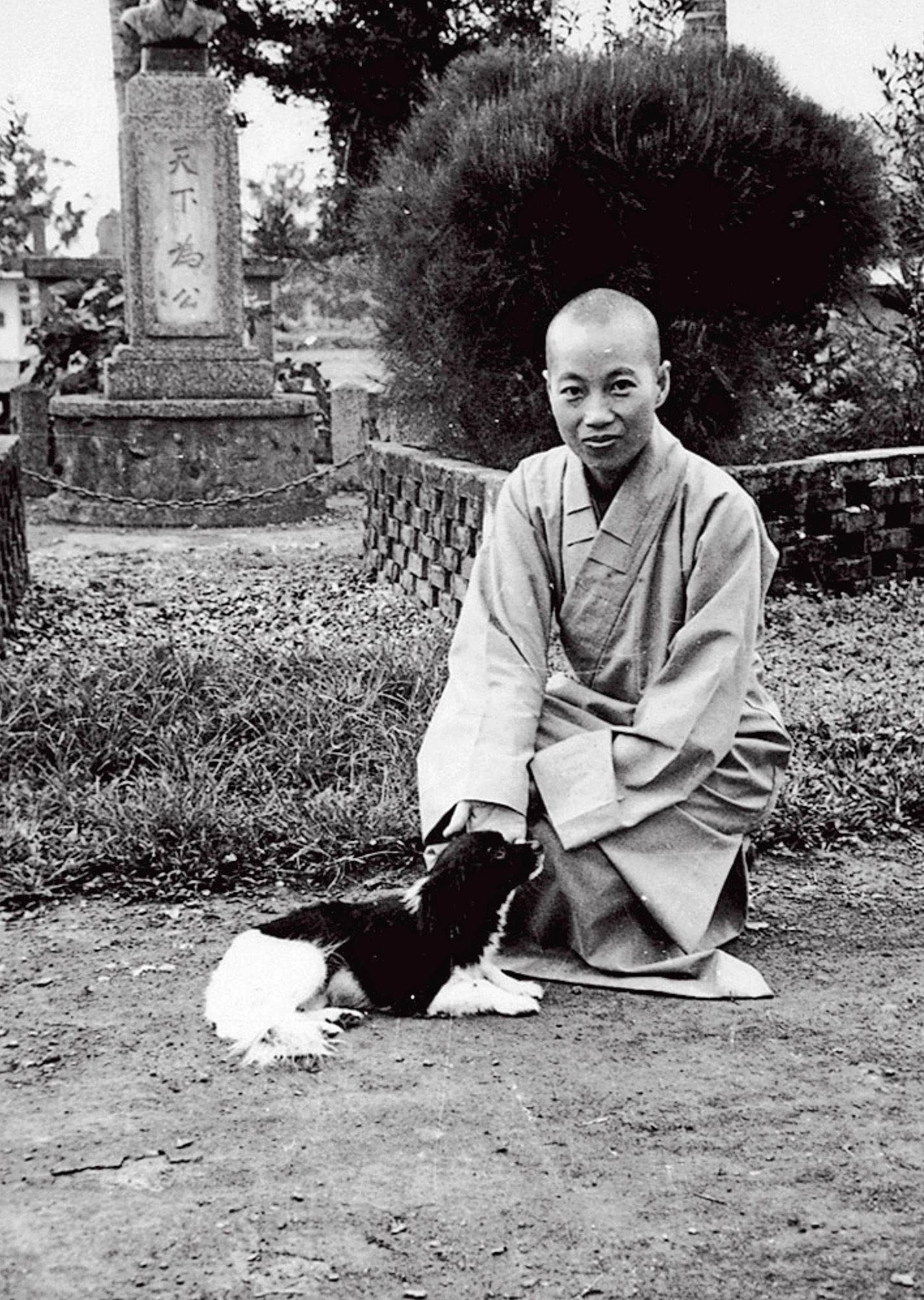

「我不是看破紅塵,而是立志出家,要為眾生付出!」十五歲立志、三十歲出家,慈師父用一倍的時間做著出家的準備。他說:「只要堅持,佛菩薩會幫助你出家成功!」

那小小的發心,源自於東淨寺。

十五歲那年,慈師父久咳不癒,母親囑她到寺院禮佛。「看見大殿三尊佛像,我的心好像空掉了!」被莊嚴的佛像震攝,一時忘卻身在何處,從此嚮往佛門清淨地。日後在路上看見出家人,她都仔細打量,若身上有錢必歡喜供養,暗地發願將來也穿上那套僧服。

幾年後,與理想衝突的是「女大當嫁」的傳統觀念,母親老是拿著一堆照片催促她從中挑選,也安排過相親。「我請求媽媽讓我出家,不要把我嫁出去。我說我若是出嫁,也不會在你身邊,你要靠兒子和媳婦……」

二十九歲那年,她覺得出家之事不能再蹉跎,唯一的弟弟已經訂婚,只要等他當兵退伍回來成家,媽媽身邊有了兒子、媳婦孝敬,她就能放心去出家。奈何母親無視於女兒出家的想法,一再催逼之下,她只好翹家了!由於母親不同意,唯一認識的法師也不敢為之剃度,她當下取來剪刀自行落髮,以表決心。

現了出家相之後重返俗家,只為圓滿孝道。儘管親情的拉扯還在繼續,「頭髮絕對不能再留長,這是佛教的形象!」就這樣在等待弟弟退伍期間,與短暫來到慈善院講經的上人,因緣際會。

左圖為幼時與養父母及弟弟合影,右圖為出家後與生母合影。(真容提供)

皈依上人兩天後,上人就到基隆海會寺結夏安居。三個月解夏後時近中秋,無處安居的上人,履行出家前的承諾,回豐原俗家為母親祝壽。

憂心上人回來花蓮沒地方住,紹惟與當時仍帶髮修行的紹雯、紹恩,知道上人喜歡美崙的環境,一有空就到那附近詢問有沒有土地出售?期待能有塊地蓋個草屋,讓師徒遮風蔽雨,可惜一找再問,都沒有結果。

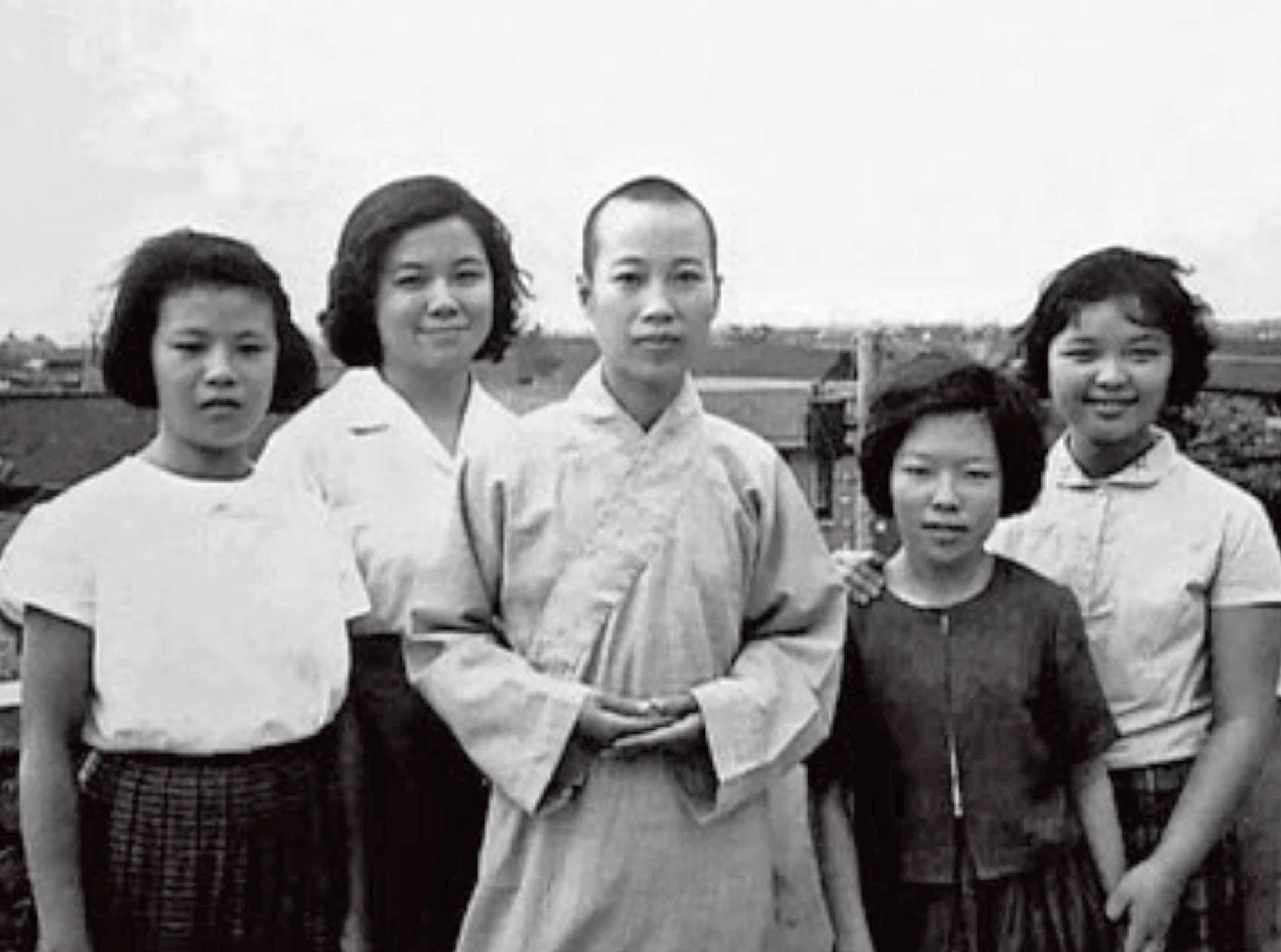

等待師父解夏歸來的三個月中,慈師父與紹雯(前排左,今德融師父)、紹恩(後排左二,德恩師父)等弟子,想找個地方讓上人回來帶領修行,無奈不得其所。那年中秋夜,思及師徒將被迫分散,不禁悲從中來,去照相館拍了這張合照,聊以慰藉。

共住修行

上人回花蓮後受邀到東淨寺講《阿彌陀經》,已現出家相的紹惟隨師掛單。之後,師徒四人被迫分居兩處,上人兩邊牽掛;不得已,終於在一九六四年農曆十月底帶著慈師父重回普明寺,借住寺旁的日式木板房。幾個月後,紹雯、紹恩陸續來了,師徒就此展開刻苦修行之路。

「借住在普明寺,上人要我們自力更生,靠雙手打拚;有能力一天吃三餐,沒辦法就一天吃一餐。要忍得苦、耐得勞。」慈師父提到當年為了生活,師徒種薯種豆也種稻;一年多後的一九六六年,成立佛教克難慈濟功德會,為了濟貧,更做起嬰兒鞋、棉紗手套等手工。

每月濟貧發放隨著個案戶數增加,從米糧、衣物、醫藥到安居等各項費用,幾位善女人捐款、募款,也響應每天在竹筒存入五毛錢;僧團不斷增加做務,每天的作息一如上人常講的「分秒不空過」!

不捨眾生苦,為了做慈善,不但上人放棄了赴日本佛教大學面授的機會,慈師父念佛學院的夢想也打消了!「環境就是這樣,我們跟師父實際去利益眾生、親手救拔眾生。」

雖然早晚種田、做手工,上人很重視修行的功課,在早、晚課之外,還為弟子講授《論語》、《梁皇寶懺》等,讓他們從中學習做人的道理、了解佛法的深意。生活上也許不一定能吃上三餐,讀書時段卻有早、中、晚,上人還要求背誦,在複講時必須用自己的話語表達,代表真正融會貫通,同時訓練說話的能力。

「念書可以明白道理,學佛更要用心體會,藉人與事去磨練。沒有經過人事的磨練,無法真正體會道理。」慈師父雖然沒念佛學院,卻將上人對眾開示的內容都當作是針對自己所講,仔細思惟與檢視內心。

一九六四年五月,慈師父(中)與紹雯(左二)、紹恩(右一)皈依上人;年底,慈師父與上人先借住普明寺,幾個月後,紹雯與紹恩陸續來跟隨修行。

昔日在家,父母的管教「是非、對錯、賞罰」皆分明,慈師父乖巧認分,一向順服;然而上人對於弟子的心性,有時故意用「激將法」暗中觀察反應。慈師父一向直心,初期曾經困惑甚至內心反抗。

「上人是要破我們的執著。」他說。

此外,上人更重視弟子的威儀。夜間安板後,他起身巡視弟子是否「臥如弓」;在大殿靜坐時也拿著一把尺貼準弟子的脊梁,要求打直「坐如鐘」。德昭師父有一回手腕無力,移動桌上的茶杯並未端起,教上人聽見聲響,那目光──大概就像慈師父所形容的:「有時師父看我一下,我心裏好像在地震!」

上人由外而內修正弟子的習氣,建立僧格,無論是身教或言教,都為弟子扎下厚實的基礎。僧團雖然為了維持生活而鎮日忙碌,卻沒有忘失修行者的本分要事,在工作中藉事練心。

「早期精舍才幾個人,上人有時間調教弟子。一直到做了慈善,上人開始忙了,籌備蓋醫院時更加忙碌,沒有時間把我們調督得很緊。否則後來出家的人也會被『電甲金金』(閩南語,意為:修理得很慘)!」慈師父笑過之後正色道:「上人對弟子很嚴格,有心修行的人要能吃苦耐勞。」

「起腔一定要百分之百上人教的音,如〈爐香讚〉的『爐──』,剛開始好像有個半圓形捲起來,先高再低再拉平,不能平平地唱。我一直都維持這樣起腔,沒有變!」慈師父說,上人重視梵唄,曾經在書房聽見弟子的唱讚,問:「現在是誰在唱?」他還要求音控室將鐘鼓的聲音也放出來。

出家人必須學會「三刀六槌」──剃刀、菜刀、剪刀,以及鐘、鼓、磬槌等。慈師父的梵唄由上人親自教授,「若學不會,上人是不會放你走的!」正因如此,慈師父唱誦的「爐香讚」得自上人真傳,光聽開頭「爐」字的韻調就不容易學,堪稱絕響。

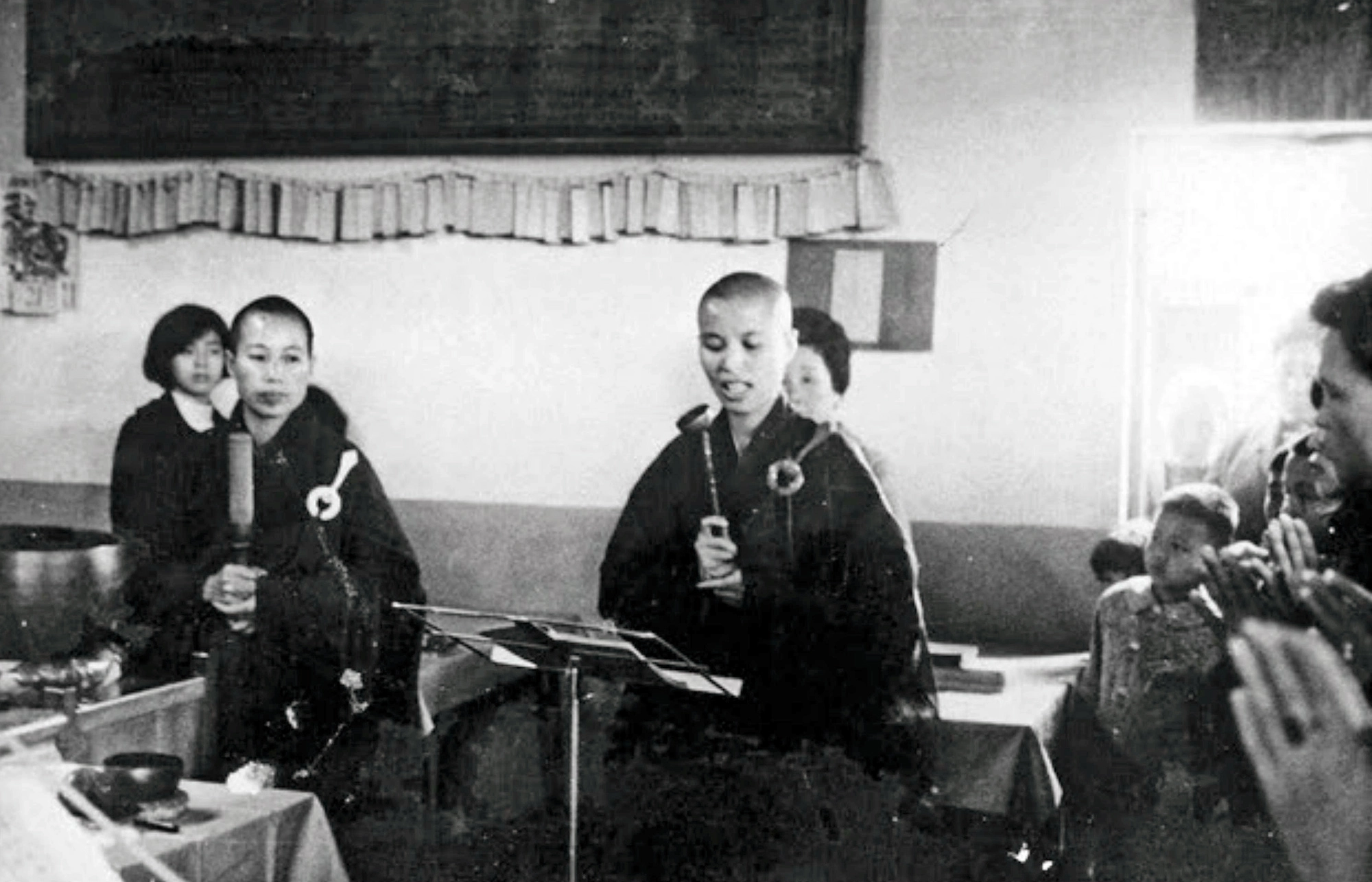

一九六六年五月十四日,農曆閏三月二十四日,上人在借住的普明寺進行藥師法會,宣告「佛教克難慈濟功德會」成立。

Line客服

Line客服