分享.釋德(耒曼)

整理.楊美娜、張慈玲、梁麗妹、蔡藜旭、編輯組

最近與外界的幾起風波,慈濟人秉持上人的教誨,不隨之起心動念,如常行在菩薩道上。

慈濟人經過長期(佛法)的薰習,禁得起外在的考驗,即使現在上人無法親自出來講晨語,我們仍如常收看大愛電視臺《靜思晨語》的重播,繼續汲取正知正見,行走在正道法上。在這樣的時刻,作為弟子,我們更應該精進不退,回報師恩,也讓上人檢視和考驗慈濟人是否已將法入心。

慈濟人秉持上人的教誨,不隨之起心動念,如常行在菩薩道上。(攝影:游濬紘)

上人修道的歷程

上人曾開示:「我相信大家都很聽師父的話,所以憑著這句話,慈濟會那樣的真、善、美,是因為人人聽話,也要跟大家說,聽師父的話絕對不會錯,也錯不了,因為我是真心、愛心的,大家有共同一志為人間,投入人間,這就是菩薩。」

上人慈悲濟世的願力,在於對經典有著深刻的體悟,並以此為基礎,教導慈濟人如何行經;而上人的教誨,源於他在修行上的體悟。上人修道的歷程可分為三個階段:修行、證悟和願力。在這過程中,他以三種不同的身分和名字,與三部經典的相契,是生命的自我蛻變及轉化的重要時機。

慈濟志工以真心與愛心投入人間,正如上人所言:「大家有共同一志為人間,投入人間,這就是菩薩。」(攝影:王翠雲)

上人在(俗)家的名字是錦雲;帶髮修行時,自名為靜思;自行落髮出家後為修參師,皈依印順導師後為證嚴法師。他從自行落髮到皈依印順導師,到建立靜思僧團,成立「慈濟克難功德會」,是為開創慈濟的第一步。

上人發心出家的三顆種子,可歸納為三點。首先是養父的往生,所以到寺院誦讀《梁皇寶懺》,從中領悟到「人生無常,萬般帶不去,唯有業隨身」。第二個就是與修道法師的對話,修道法師問她:「什麼樣的女人最幸福?」她當時回答:「提菜籃的女人最幸福。」然而,上人體悟到,真正的幸福應該是要「捨小愛擴大愛」。第三個,便是上人與《法華經》的相契。

上人的修行與證悟

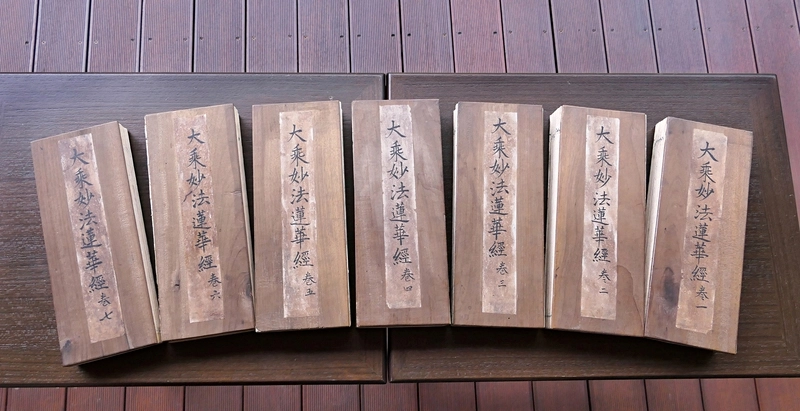

上人珍藏的七卷《大乘妙法蓮華經》,以木板為封面的經摺本,雖然經書有些部分蛀掉,但上人視為珍寶,至今仍典藏於靜思精舍。(攝影:沈冠瑛)

初入佛門的錦雲雖然不甚深明白經意,但是聽到《法華經》很歡喜,更以當時高價八百元買下年代久遠,被棄置在床底下,有蛀蟲及水漬一套七本的《法華經》水摺頁古籍。

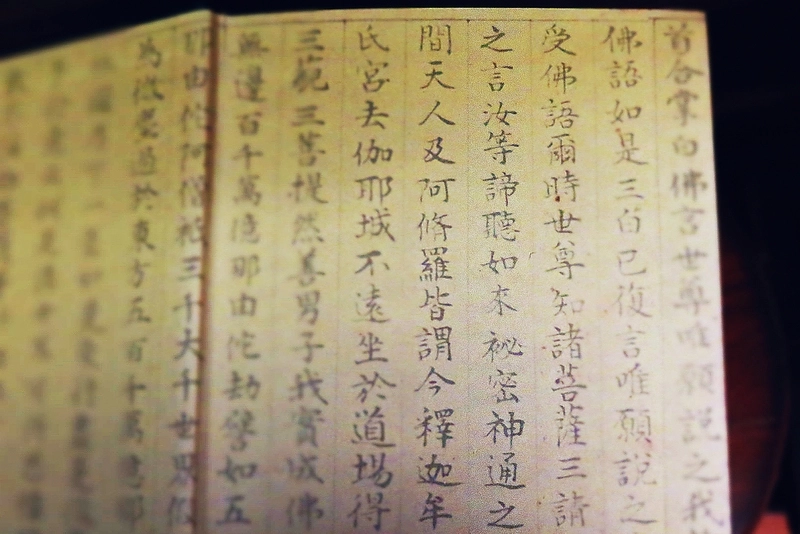

暫住慈雲寺期間,錦雲每天跟著修道法師以毛筆抄寫《法華經》。慈雲寺在春節期間會誦《法華經》,每每跟著拜誦時,她總有一股無法言喻的歡喜生起,所以跟經文深深相契。

《法華經》之所以重要,是因為佛陀來到人間的一大事因緣,目的就是為了宣講這部經典。《法華經》是適應眾生不同的根機與因緣,這部經教導,在人間要行菩薩道,所以上人很重視這部經。而上人修道的歷程——證悟,從修參師自小木屋中苦修開始,在許聰敏老居士的因緣接引下,最終決定落腳於花蓮,並留下那部對他意義非凡的《法華經》。在小木屋中,上人禮拜《法華經》,有過如臨法華會的殊勝境界。

花蓮縣秀林鄉普明寺後面的小木屋,面積僅一百二十平方尺,是當年上人修行的小木屋,也是今日慈濟世界的發源地。(圖片來源:花蓮本會提供)

雖然上人禮拜《法華經》,但證悟的卻是《無量義經》的實相法,也就是慈悲等觀,這正是教菩薩法的道理,而後開辦慈濟事業,帶領慈濟人入人群,在事中漸修,不僅限於此生此世,而是將剎那化為永恆,生生世世行菩薩道,逐漸走向成佛之道。因此,上人不斷提醒我們,要回歸佛陀的故鄉,將慈濟法傳回佛國。

上人曾請友人從日本請回《法華三部》,其後不斷勤讀《無量義經》。為了講授《無量義經》,上人用鋼針筆一字一字刻鋼板,再以油印方式印製經文,發給眾人。然而,手部由於用力過勤,導致上人手腕與手指韌帶受傷,至今仍會以雙手搓揉來緩解疼痛。雖然因刻鋼板造成手指長久疼痛,但也因此體會到法喜充滿,就是痛快、痛快,痛得快樂;這與弘一大師臨終法語「悲欣交集」,遙相呼應。原來,痛苦與快樂、悲傷與欣喜看似相對立,卻能在忘我利他的菩薩行中交融互映,這是上人修道的體驗。

1972、1973年靜思精舍連續兩年佛七法會,上人講述《法華經》,逐字刻鋼板製成經摺本,供弟子課誦用。(攝影:詹進德)

上人的悲願與實踐

我們如果要見上人的話,要去哪裡找上人?在上人的慧命裡,也就是在《無量義經》、《法華經》當中,在行經中來呈現弟子對上人之間的師徒情誼。《靜思晨語》中,上人曾開示:「持是經者,即是受持一切佛法,於佛經典,眼視手持,口中讀誦,心地解了,如同佛口親聞無異,何時諸佛不向說法,黃卷即是對聖賢也。一切諸佛所有之事,皆於此經宣示顯說」。

在小木屋自修的歲月裡,上人日日禮拜、讀誦、抄寫《法華經》,內心無比愜意,輕安自在,並深刻體悟佛陀的教導──要行菩薩道,要將心中的慈悲化為實際行動。他自問:「我這一輩子,就為了自己輕安自在而活嗎?」回顧靜室清修的歲月,雖然發心精進,卻沒有境界的考驗,發心終究只是發心,少了一股推動自己付出行動的動力。正是在這時,一分逆緣反而升起了動力,促使上人走出小木屋,不再只是獨善其身。

在小木屋的修行中,上人每日讀誦《法華經》,內心愉悅自在,深刻體悟菩薩道,將慈悲化為行動。(圖片來源:花蓮本會)

於是,上人來到慈善院開講《地藏經》,效法地藏菩薩的悲願,發願守護眾生,守在「地獄門」前,將佛法弘揚於人間,讓人人能夠守五戒、行十善,懂得反省、及時止惡,從而遠離墮入地獄之因。

將近六十年的歲月,上人發願:「此土不淨,慈濟就不止。」正因如此,慈濟的足跡遍及全球一百三十六個國家(地區),上人的慈悲大願,就是為了五濁惡世所有眾生而來。在這娑婆世界,大小三災不斷,然上人曾言:「菩薩道的盡頭,就是無窮無盡的苦難。當我眼睛睜開,看見的是人間;但是閉上眼睛,看到的卻是苦難的眾生,宛如活在地獄火宅。救拔苦難是一刻不能等待的,我何忍休息呢?」

將近六十年的歲月,慈濟的足跡遍及全球一百三十六個國家(地區),上人的慈悲大願,就是為了五濁惡世所有眾生而來。(攝影:沈冠瑛)

上人深知,當眾生煩惱、苦難現前的時候,唯有拔除他的困境,才能減輕世間的苦厄。所以,行菩薩道,必須深入眾生苦難處,為苦難的眾生付出,便是菩薩所行之道,也是菩薩精進的道場。

磨練中成長與精進

人生中常會面臨許多壓力,但實則卻是一種助力。當面臨危機時,產生的壓力反應,會幫助你跑得更快、跳得更高、看得更清楚、思考得更快,驅使我們向前邁進,而非陷入困境。上人修行之初,經歷重重困境,但上人善用壓力,將之轉化成強大的意志力與前行的動力,支持他不斷地往前走。

上人修行初期,面對困境,將壓力轉化為前行的動力,堅定不懈地向前邁進。(攝影:陳靜惠)

時至今日,慈濟仍不斷在接受壓力的考驗,面對不同的意見與做法,我們應時刻提醒自己,若無外在刺激,便難以促進自身的修正與進步。因此,修行需具備勘忍的功夫,否則便難以修行六度萬行。要做菩薩並非易事,沒有人批評,就沒有人祝福。真正的修行,必須在人間修,沒有逆境與眾生的磨練,就沒有菩薩可成。

當我們發心行善,必會遇到各種阻礙,這就是人生障礙的「魔怨」;煩惱即是魔,修行中遇有不順心或煩惱障礙時,這稱為「魔考」。因此,當遭遇不如意的障礙時,我們應以智慧來志求佛道,讓這分志願不為任何境界所動搖。

面對考驗,應以智慧穩守初心,不為風浪所動,精進前行,成就菩薩道。(攝影:黃筱哲)

(整理自2025年1月20日志工早會)

Line客服

Line客服