整理.慈烘、廖素梅、沈明霞、蕭芳芬、蔡嘉琪、葉時熠

楊芳嬌、于玉霞、江桂雲、慈耀、陳玉梅、陳佳惠、林季珊

燦爛的笑容│文.曾美眞

新店慈濟醫院動土當天晚上,我告訴德恩師父:「您跟著上人進場時,笑得好燦爛」。恩師父回答:「你又沒去,怎麼知道?」嗯!奇怪了,恩師父明明與我面對面笑著招呼,怎會說沒看到我?我窮追答案,才知道恩師父當時戴了焦距與近視度數不對的眼鏡,看到的是一片模糊人潮,只得保持笑容。這不是太危險了嗎?我堅持帶他去配副合適的眼鏡。迄今,恩師父在眼鏡行測光、驗光的一言一行、一舉一動及表情,仍歷歷在目。如今,我要好好的再哭一場。

攏是咧修行│文.賴美智

落實社區分組那一年,我承擔多年的訪視工作,因組織架構的問題遇到很大的挫折,以致在推動上出現瓶頸,這事大大的困擾著我。有一天,我請教德恩師父,他說:「這攏是咧修行。」「都是在修行!」我在內心反覆思考這句話,仔細問自己:「修行與責任究竟要如何分別?」如今,愈做愈深深體會到身為一個慈濟人,行慈濟志業,除了肩負責任之外,更必須兼顧修行,才是福慧雙修。

默│文.潘廖葉

德恩師父性喜沈靜,總是默默做事,不愛言語更不擅在眾人面前表達,所以大家都較難得聽到他講話,然而並不因此讓人有遠距離的隔閡感,因為恩師父總是笑面迎人親切的有如彌勒佛。

生死流轉│文.沈萬清

記得有一次隨師時,大林慈院完工啟用,上人夜宿大林。因缺少一個裝水的盆子,於是我開車載德恩師父去買,買的時候,心細的恩師父考慮到:如果買大了,裝水後可能會太重;買小了,又怕會不實用。

在車上,我們最常聊的話題就是恩師父早年跟隨上人出家時的情景。在恩師父清楚的細訴下,讓人感受到當年生活是相當艱困的,但在他臉上看不到一絲愁容,取而代之的是那一分堅持和毅力。平舖直述細訴著過去總總,很平淡、語氣中從來沒有任何一點的埋怨和後悔──

「早期時,每餐只能吃地瓜,好一點時,可以吃到一小丁塊鹽巴醃漬過,非常鹹的豆腐。」

記憶中,我替恩師父拍了一些照片,其中有兩張恩師父很喜歡。一張是在內湖的中央廚房拍的,慈暘師姊手中拿著二個白白圓圓剛出爐的熱饅頭,往恩師父的臉龐貼近,笑喻著和他的臉很相像。說時遲,那時快,按下快門的剎那,捕捉住恩師父那開心愉悅的笑容,在笑容的裡面,包含著恩師父寬容的胸襟與赤子之心。

另一張是在台中園區,每年荔枝成熟的季節,上人和弟子會眾都會至該區採收荔枝。而那一個鏡頭剛好是恩師父採完荔枝後站起來,手中拿著一串荔枝。陽光下的恩師父,歡喜自然的表情、紅紅的臉頰和紅潤新鮮的荔枝,映照出一幅非常祥和、法喜的畫面。

恩師父做人圓融,有時候我說錯話,讓他受到委屈,他也不會當場讓我難堪,而是過一、二個月或甚至半年,找到適當的時機,再告訴我當時該如何處理。

憶│文.黃朝南

一九九一年的仲夏,精舍大殿前,一排排的木板上,正曝曬著製作豆元粉要用的豆子。而我常住於精舍,每天和阿喜師兄一起出坡,過著修行人的生活,日子也過得輕安自在!

精舍午後,都會來一陣雷雨,大夥都會即時把豆子收起來。那一天也不例外,中午過後,天空開始聚集烏雲。突然間,啪一聲!大雨下來了,所有在場的師兄姊,全部都往曬豆場跑,趕忙的把豆子收起來,卻已經來不及了……

我和德恩師父跑同一方向,一起抬起木板就跑。一尊圓滾滾的笑彌勒,和長腿、動作又快的我,速度怎麼會一致呢?於是乎,一陣急促的呼叫聲,「黃居士,來不及了!我跑不動了!唉呀!我快跌倒了啦!黃居士豆子交給你了!」

我呢!撐起木板跑進屋子裡去。好家在!豆子沒淋濕,我也就放下來豆子,拍拍身上的雨珠!回神之後,想起還在屋外的恩師父,趕忙的找一找。哇!只見恩師父,半個臉沾滿了泥沙,右手拍著左手肘,嘴裡直呼「還好豆子沒有淋濕!還好豆子沒有淋濕!」卻不顧手上的挫傷,一跛一跛的走了進來。

「德恩師父!抱歉!我跑太快了,害得您跌倒了!」「唉呀!不是你跑太快,而是我身材特殊,跑太慢了!要不是你,豆子恐怕會淋濕了呢!」好一位慈悲、善解的師父,難怪他能當上人的「窩心」弟子。我站在那兒,內疚自責不已!因為我看到他的手肘正滲出血水呢!

顯靜寂超越煩惱│文.張鈞翔

「要常常回來喔!」「便當盒要記得帶!」「車票有沒有忘記呢?」以前大家從精舍要返回台北時,德恩師父每次都會如此的叮嚀;這種噓寒問暖看似平常,但也足夠令人回味不已。恩師父就像一位很親很親的家人,處處在關懷著我們,事隔多年回想起來仍倍感溫馨。

我以前常回精舍開會,印象最深的是恩師父會靜默地坐在角落,聆聽大家的討論。可是當有人徵詢恩師父意見時,通常得到的答案是:「無啦!我不會啦!」恩師父馬上害羞臉紅,憨厚謙虛的特質顯出他的可貴可愛。

恩師父在僧團中所扮演的角色表面上看來不重要,但其實是很具分量的,以繪畫的觀點來描述:「恩師父就像畫中的背景,背景襯托著主題但本身卻不凸顯,缺少了它,就無法對映出主題的鮮明光采;恩師父就像那中間色,總是盡其所能地來烘托兩邊的色彩,不彰顯自己卻一心成就他人之美」。就如靜思精舍蓮花池旁兩尊小沙彌,安靜的守著精舍──顯靜寂超越煩惱,現微笑止息焦躁,不捨晝夜接引著慈濟人入門,直到終其一生。

追思│文.林美蘭

「時間不停留,人生也無常」,手執泛黃的相片回首當年,有一張照片是十年前隨常住師父前往屏東拜訪慧潤師伯,於精舍大殿前與德恩師父合照,彷彿昨日的留影。還有一張是台中分會改建時,委員聯誼會借用幼稚園舉辦聯誼會時,恩師父靜坐一旁聆聽上人與委員們開會,自然流露的莊嚴威儀。

這些已成追憶,這些追憶,隨著時光流轉,如同古井掘水般,取出一瓢又一瓢甘露。滑入時光隧道,歷史影像清晰的一幅幅浮現,讓人感受慈濟草創時期的艱辛。上人與常住師父們的大愛與慈悲,恩師父面對生死皆能輕安自在、心無掛礙。印公導師所言:「緣起性空」,緣生、緣滅,世間再美好的事物也會消失。恩師父臨終為世人攸關生死,做了最好的示範教育。

默默耕耘│文.鄭明華

我在慈濟十八年,深深感受德恩師父是默默耕耘、與世無爭的修行人,在他身上見不到領導者的光環,只見到人間菩薩的慈悲心,連在生死關頭,仍處處為人著想,不再麻煩大家。

彌勒佛的笑容│文.劉月娥

自一九八四年於臺北(吉林)分會,聆聽上人開示《藥師經》時與上人、慈濟和您,結上生生世世的法親緣;之後,如遇照顧戶的評估和決策有疑問需請示您時,您總是笑瞇瞇地親切指導至今,您的音容永遠印在我的腦海中。

您的笑容如中秋的明月;如清晨的蓮花,讓人起歡喜心。「面上無瞋是供養」。德恩師父,您是我學習的好榜樣,永遠懷念您!

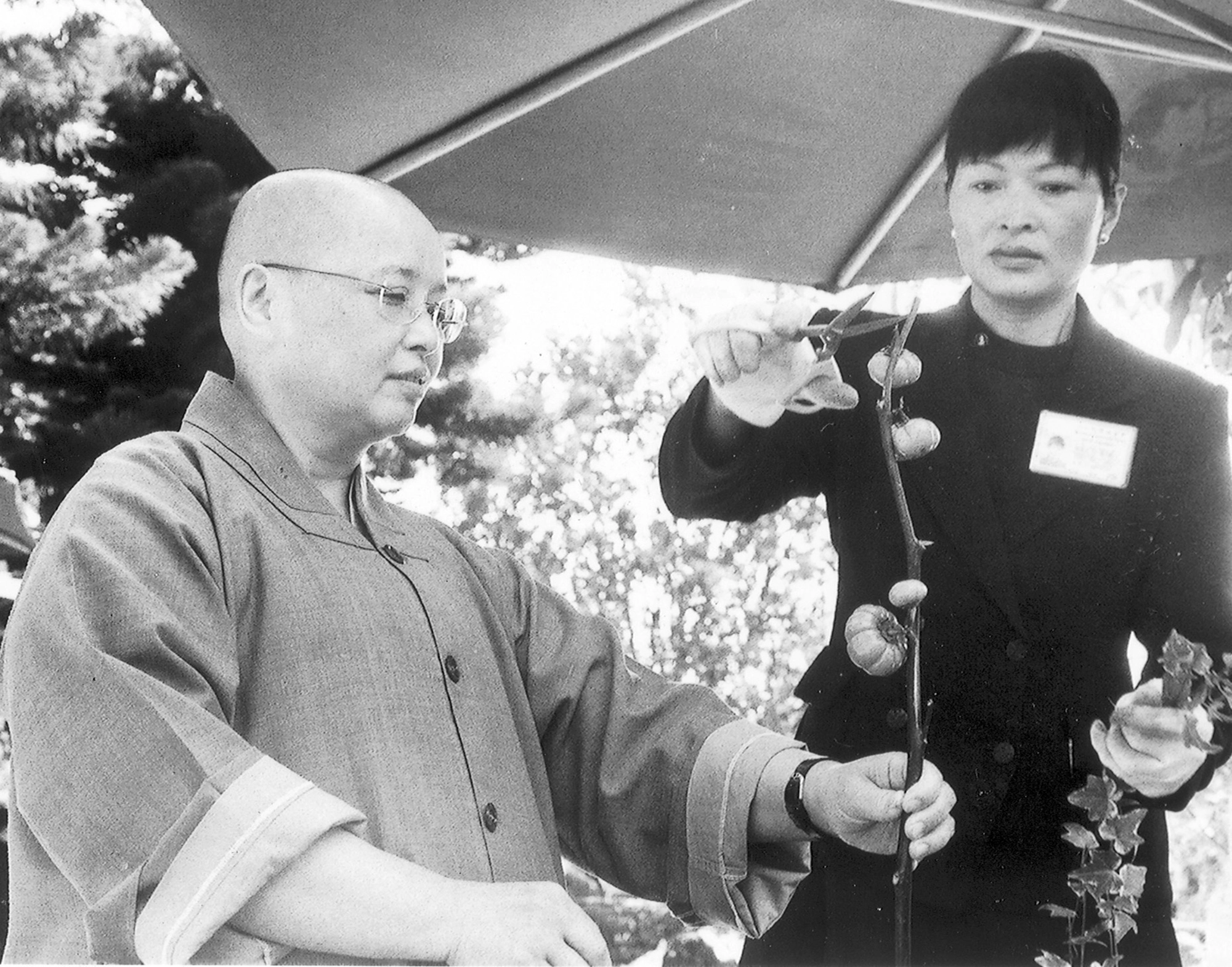

2003年的春節時與春娥師姊布置場地

Line客服

Line客服