文.釋德澡

上人第一位出家弟子德慈師父,於2021年5月26日捨報,享壽八十八歲。(攝影/蕭耀華)

佛教衛塞節,於每年五月的月圓日(農曆四月十五日),是南傳佛教紀念釋迦牟尼佛誕生、成道、入滅的節日。二〇二一年五月二十六日,正值農曆四月十五日,上人第一位出家弟子,我們的大師兄德慈師父,於晚間九點左右捨報,享壽八十八歲。

五月二十三日下午兩點,精舍總機師父透過廣播緩緩道出這樣的訊息:「各位常住師父,請著長衫於二點四十五分到大殿前接駕、祝福。」由於臺灣新冠疫情升溫無法探病,因病住院的慈師父體貼常住眾擔憂自己的病情,希望能夠回到精舍靜養。

高屏區慈濟人醫會舉辦全民健康體位認知活動;靜思精舍德慈師父(左)、德禪師父(右)蒞臨關懷。(2010/07/25;攝影/李碧原)

當天,精舍兩百多位師父、同仁及慈濟志工,在保持社交距離的情況下,浩浩蕩蕩地聚集在大殿前,合掌唱誦「南無本師釋迦牟尼佛」聖號,迎接慈師父回家。

「南無本師釋迦牟尼佛」聖號,迴盪在慈師父居住的空間中。「記得,你就要念這個,要顧好一念心,要輕安、要自在。」上人於第一時間前往探視慈師父,常住眾也以五人一組分批探視,一切遵守防疫規定。

慈師父真的很貼心、很慈悲。在這三天中,他讓常住眾有充裕的時間來探視及互動,圓滿了大家的心願。他選擇在這個特別的日子與大家道別,來去自如。

◎在常住一天,就要為常住付出

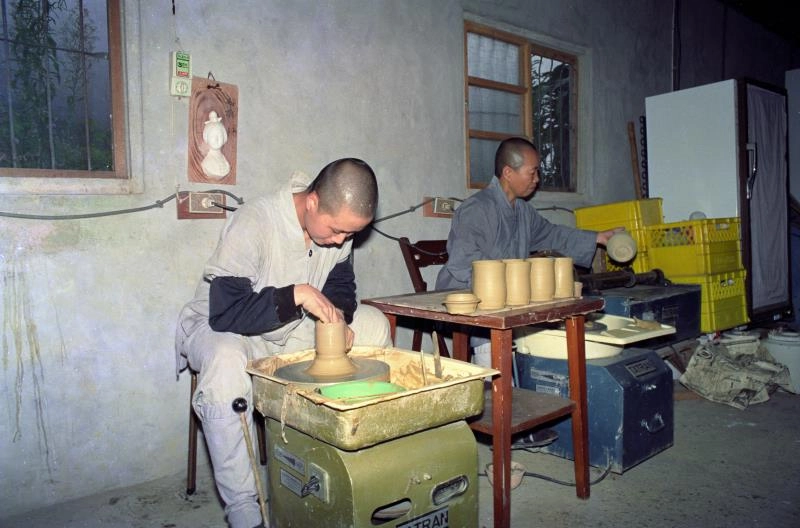

上人出家因緣及創辦慈濟的緣起,慈師父不但刻於心版,更結合職工與志工的力量,透過各式陶瓷作品與畫作的藝術再現,兼具真、善、美。(攝影/吳寶童)

二〇一八年,上人提出「壽量寶藏」,希望人人回歸年輕時的狀態重新出發。當時,德慈師父對我說的一席話,至今言猶在耳。

「三十五歲,是我正勇健、是我正拚、是我正『做』的時候。」當時八十五歲的德慈師父,始終銘記上人「第一代弟子就要徹底犧牲、徹底奉獻」的教示,修行五十五年來拳拳服膺。雖然年事已高,他仍每天努力不懈地將靜思法脈的精神注入到他的陶瓷作品中。最令人感佩的是,他將「勤行道」的精神發揮得淋漓盡致,他說:「在精舍一天,就要為常住付出一天。」

早期的精舍生活,時常吃了這一餐,不知下一餐在哪裡。起初,慈師父做手拉坯僅出於單純的一念心,「為了還債,以減輕常住的負擔。」漸漸地,在製作過程中,激盪出他的藝術天分和興趣,並與團隊研發出「宇宙大覺者」等具法脈精神的「法品」。

陶藝坊德慈師父(右)、德恆師父製作手拉坯。(攝影/黃錦益)

剛開始研發鏤空的陶燈(福慧燈)時,一天做不到一個,因為對力道的掌握還拿捏不準。下手太重,作品很容易破裂;力道不夠,又無法刻畫出燈中精舍模型的精神。慈師父說:「這與菩薩行中道一樣,才能體會過程的風光。」

在陶藝坊的一個小角落,慈師父專注雕刻「宇宙大覺者」的面容,心似乎完全與佛相通,對周邊的境界完全置身事外。因為甘願和堅持,慈師父每天以初發心的願力,將克己、克勤、克儉、克難的精神灌注在「陶瓷法品」中。上人曾讚歎慈師父的一念堅持:「他這樣用心地捏啊捏,也讓他捏出了一片天地。」

陶藝坊,德慈師父專注地雕刻「宇宙大覺者」。(攝影/陳友朋)

一念心堅持做對的事,一念心難行能行,永保初發那念為常住付出的心。慈師父感恩有這樣的因緣,「雖然體力有時不能作主,但初發的精神永遠不退。」這不可思議的因緣,讓慈師父在生命中有源源不絕的「壽量寶藏」。

慈師父雖已離開我們,但覺性無量、慧命無窮無盡的「壽量寶藏」精神,已深入他的八識田中,帶到來生來世。就如慈師父曾說:「我們跟上人有約,好像收音機的頻率一樣,頻率接上了,就碰到上人,就很有緣。」相信慈師父已接上了種種好緣,踏上另一個人生旅程,乘願再度與佛結緣、與上人結師徒之緣、與師兄弟們結法緣、與眾生結善緣。

Line客服

Line客服