文.靜明

矗立於花蓮縣新城鄉的靜思精舍,自一九六九年建蓋完成以來,至二〇〇九年止,已有四十年歷史,常住眾從最初幾人,隨順因緣逐年增加後,已近二百人。

「佛教克難慈濟功德會」以靜思精舍為基點,進行社會慈善救助的工作。(攝影/游濬紘)

證嚴上人所創的「佛教克難慈濟功德會」,是以靜思精舍為基點,進行社會慈善救助的工作。其中,醫療志業有一批批的志工,輪值守護醫護人員與病者間,進行醫療以外的服務,為病人拔除心靈苦痛。

來自全臺及全球各地的志工,一批批地來,一批批地去,每梯四、五日的服務,安單之處,即是靜思精舍。是故,精舍每日用餐人數,除了常住眾,還得加上志工,可超過三百人。

一個三百口之家,三餐齋食是個重要課題。靜思精舍向來自給自足,生活簡樸,食的方面,也崇尚簡單自然。通常一桌十個人的情況下會有四菜;早齋是一粥,中餐是一湯和水果。晚上,醫療志工約十幾桌合菜,常住眾則依各自需要自由藥石。

簡單的四菜,少有繁華的加油添醋,簡單自然中,不失食的禮節。(攝影/張翔)

簡單的四菜,少有繁華的加油添醋,配料也不會太多,大寮典座總是用心呈現色香味俱全,簡單自然中,不失食的禮節。四菜,用的是簡白橢圓磁盤;一湯,是用鋁製湯鍋,外加一個湯瓢,放置於盤菜圈圍的中間。

有菜、有湯,再來是飯與水果。是時,精舍用鐵條箍緊的小型木桶,內加鋁製鍋盛飯置於桌上,與菜盤等圍成一個圓;古色古香的飯鍋旁,是白色美耐盤盛裝的水果,有時橢圓,有時圓。

每桌的盤與盤間,會擺上適量的公筷與母匙,方便大眾拿取菜餚,顧及公眾衛生。為惜福上天所賜予的食物,飯鍋與水果間放置裝上開水的小茶壺,以便眾人餐後可注入些許開水,過一過碗裡的菜渣、油醬,一飲而下。

◎洗碗哲學

靜思精舍舉辦除夕圍爐活動,志工們分工合作佈置會場,迎接來自全球各地的會眾與志工回家吃年夜飯。(2023/01/21;攝影/柏傳琦)

四菜、一湯、一鍋、一盤和一壺,簡樸的用心下,有一分隆重和莊嚴的用餐氛圍。四菜一湯,乘上三百多人再除以每桌十人的數量,是輪值副執事者要洗的鍋碗瓢盆數量,如何有效地在時間內洗完,成了一門很大的學問。

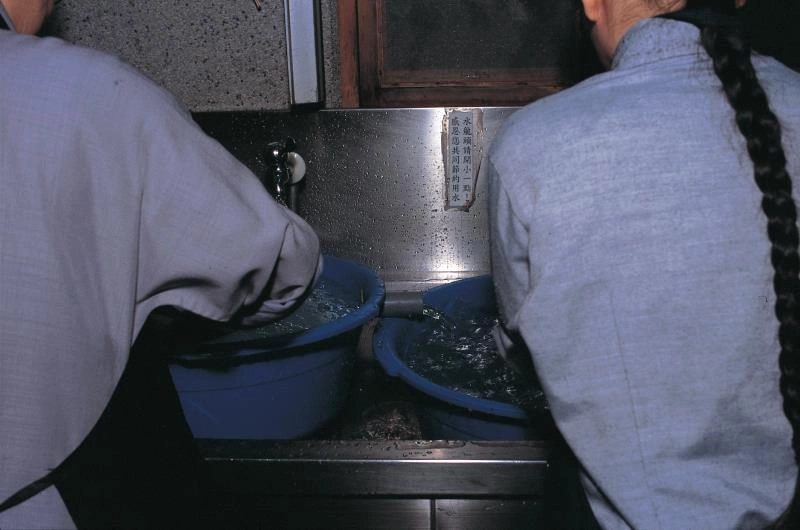

靜思精舍三餐齋食,由那些不同物件組合起來的「碗」,不是全部把它們投入水槽,拿起菜瓜布,蘸點洗碗精,洗一遍再沖一遍即可。注重節水與衛生管控的副執事組,是把公盤與私碗分開洗。

所謂的「私碗」,是指提供予來精舍參訪,沒帶環保餐具的人使用,包括一個瓷碗、一雙筷子與一個瓷碟。因是個人使用,故稱之為「私」碗,實則是精舍的碗,仍需收回加以清洗、消毒後,再循環使用。

而「公碗」,是指盛菜的盤、盛湯的鍋、挾菜用的公筷與舀湯的母匙等,不為個人所用,故稱之為「公碗」,集中一處洗;木桶與鋁鍋所組的飯鍋,也屬公物類,因體積較大,故被分離出來集中於另一處清洗。

靜思精舍齋堂用餐後,常住師父與志工用手套型菜瓜布清洗公用菜盤,貼心設計讓清洗過程快速而方便。(攝影/梁嫣親)

舊齋堂裡,長長的水槽要洗公盤,用的是一個有口與一個沒口的大盆子,外加二個中型盆子,依序放在水槽最左邊。私碗則用一個有口的中型盆子,外加兩個沒口的盆子,放到水槽中間帶;飯鍋,是一個有口,加上一個沒口的中型盆子,再一個拖盤和一個大型的不繡鋼架,放到水槽最右端。

如此大大小小、有口沒口、顏色不同的盆子,加上托盤與托架,洗了十幾年碗的德偕師父,解說時不拖泥帶水,動作迅速確實。可新人如我,看的是眼花撩亂,一時來不及記住,待翌日晚間藥石,我自己要前置作業時,已盆不是盆,位不是位了。

然而,事情總得經過歷練,方能熟能生巧。所以我自勉,既是個生手,凡事多勤一些,每次洗碗時刻到來,自動先去做好準備。

◎在錯誤中學習

常住們力行簡樸生活,從食、衣、住、行中實踐惜福、愛物的精神;洗碗盆槽的一道道設計,是為了減少水量的流失。 (攝影/林炎煌)

還未熟悉前,難免出錯;對此,德偕師父總是「一笑」而置之。那笑,藏著「妳這樣子不對」或是「妳這樣子太慢了」,「程序,程序......程序要對」的明顯意涵。可那笑,也含藏著平和、慈順,彷佛也在告訴我,「錯了,沒關係,趕緊再調整就好。」

一個短暫無聲的笑,像顆定心丸,嚴謹中,有和藹的善解與包容,讓我知錯,卻又有勇氣面對與改過。我於是明了,只要謹記錯誤的所在,在錯誤中學習再站起來,那麼一切也能雲淡而風輕,自在而輕安了!

證嚴上人常云:「做中學」,一切掛於空中的理論,若沒透過實際的執行,很容易將似有若無的細項忽略,而出現異常。證嚴上人也常云:「習慣,會變成習性。」運用於日常生活中,將好的習慣養成,就會有好的習性。

雖說洗碗談不上習性不習性,但勤於練習,勤於反覆去做,也能養成習慣。習慣了,也就熟能生巧,出錯率就低了。我盡量每日早點到洗碗區做準備,而凡走過必留下痕跡,那些如何把盆盆、架架放到水槽正確位置的程序,也多少在我腦中留下痕跡。

◎舊時生活的古樸風情

舊時生活的古樸風情,顯見在深厚的惜水哲學與靜思精舍日常生活中。(攝影/蕭耀華)

精舍生活一向克己、克勤、克儉,無論何事,都講求惜福、惜緣。洗碗這等大量用水的事,無論是飯鍋、私碗或是公盤等,最後一道清洗的盆上,都會挖一個洞,嵌進一個塑膠管子,架在倒數第二關的盆子上。水量大時,可透過管子引流到另一個盆裡,用以清洗蘸有泡泡的盤子。及至清洗作業結束,最後一道盆裡較清的水,也不會輕易地被倒掉,而是留下來沖洗泡泡盆、水槽及抹布等。

於此,無論是大盆小盆,或是手工DIY的簡易水流管,都可看見舊時生活的古樸風情。那樣的拙樸,顯見在深厚的惜水哲學與靜思精舍日常生活裡,被習慣地運用著。

Line客服

Line客服