圖文/梁玉燕(加拿大)

「三妹子,今天是媽媽的忌日,記得要回來喔!」二嫂提醒我中午回娘家給母親上香。屈指算算,先母離開我們,已將近四十個年頭;這些年未見母面,思念常在回憶裡蔓延。

每當思親情懷湧現,畫畫成了我緬懷的方式;繪圖憶母,猶如親在。

◎芋頭梗的秘密

感謝那位提供良方,卻無緣相識的貴人,更感恩二度賜我生命,終生為我操勞的偉大母親。

記憶中,母親的背是最溫暖的床席,好喜歡趴在上面,聽她慣常哼唱著低沉的「囝仔歌」,邊忙手中事。

懵懂的童年,最讓母親焦急的事,莫過於我遇到病痛折磨。

那天,醫師拒絕為我看診,因為我持續發燒不退,且已好幾天沒有排尿,他搖頭要母親聽天由命。無助的母親,拖著沉重的腳步走到鳳梨採收場,正巧遇到一位熱心的村婦,告知用「乾的芋梗」煮水喝,便可利尿。抱著一絲希望,母親快速奔回家裡如法炮製,果真收效,我的小命被救了回來!

感謝那位提供良方,卻無緣相識的貴人,更感恩二度賜我生命,終生為我操勞的偉大母親!

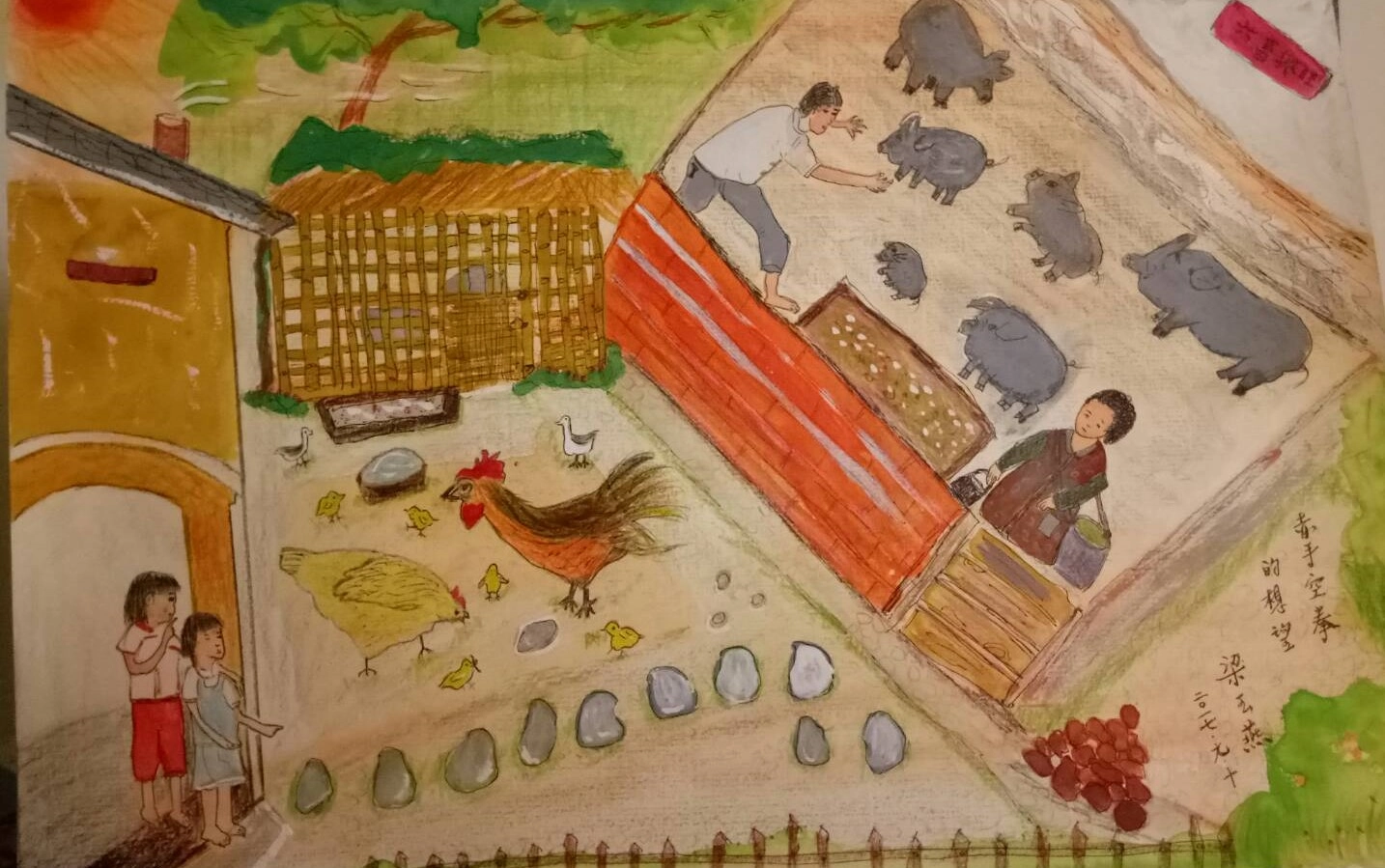

◎赤手空拳護家園

父母親不畏髒污,盡本分為家庭奉獻,勤奮有加的美德,是兄姊和我最正向的人生指南針。

五十年前的農村,豢養家禽和家畜是很普遍的現象。對我來說,許多童年往事,久藏於記憶寶匣;雞舍、豬圈、葡萄棚景象歷久不褪,還有父母親不畏髒污,終年辛勞,盡本分為家庭奉獻,勤奮有加的美德,是兄姊和我最正向的人生指南針。

三合院東廂的「護龍」,是二姊和我經常戲耍的地方;我倆最愛鬥嘴、吵架,但感情依舊融洽。小小年紀的我們,在天真無邪的外表下,包覆著一顆善感的心,尤其對父母那分鞠躬盡瘁的慈與愛,以及操持農作守護家園的苦心經營,感受良深。

◎母親的灶間

土磚砌造的老廚房,時常飄溢著菜根香。

土磚砌造老廚房,時常飄溢菜根香;當年沒有瓦斯爐,生火燒柴我在行。

娘親三餐做羹湯,幸福滋味日夜嚐;蒸煮炒炸不間斷,顧飽全家樂安康。

◎皎月映慈顏

母親透過開挖新筍,教導我「堅毅」的精神。

故鄉麻竹筍產季來臨,母親得摸黑起早,叫醒睡意猶濃的我趕緊披衣,並持著亮度微弱的手電筒,亦步亦趨地走向三合院外的迷霧竹林,默聲開挖覆滿落葉的新筍。過程中,母親不發一語,卻教導我「堅毅」的精神,賣力地在星空下討生活。

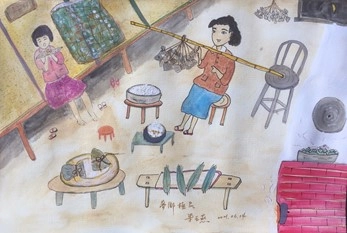

◎雞罩烘衣暖身心

梅雨季或冬天,母親會將小火爐移入大雞罩下方,外圍披展著待乾的衣物,分秒熏烘,釋放暖意。

五十年前,還沒有洗衣機可用,衫褲、尿布和大型棉被洗濯後,都要在院子穿竿曝曬,或在屋簷下自然風乾,蔚為農村特殊景觀。日復一日洗、曬、收、摺、放,也形成家家戶戶生活模式的一種循環作息。

要是碰上梅雨季或冬天,母親會利用鍋灶烹煮後的餘溫來烘衣,要不乾脆將木炭放在小火爐燒紅、生熱,再將爐火移入竹編的大雞罩下方,外圍一一披展著待乾的衣物,分秒熏烘,逐漸縷縷出煙,釋放暖意。

這時,我最喜歡拿把椅凳,緊靠雞罩坐下,伸出小手取暖,同時烘熱臉頰,直到全身暖呼呼!

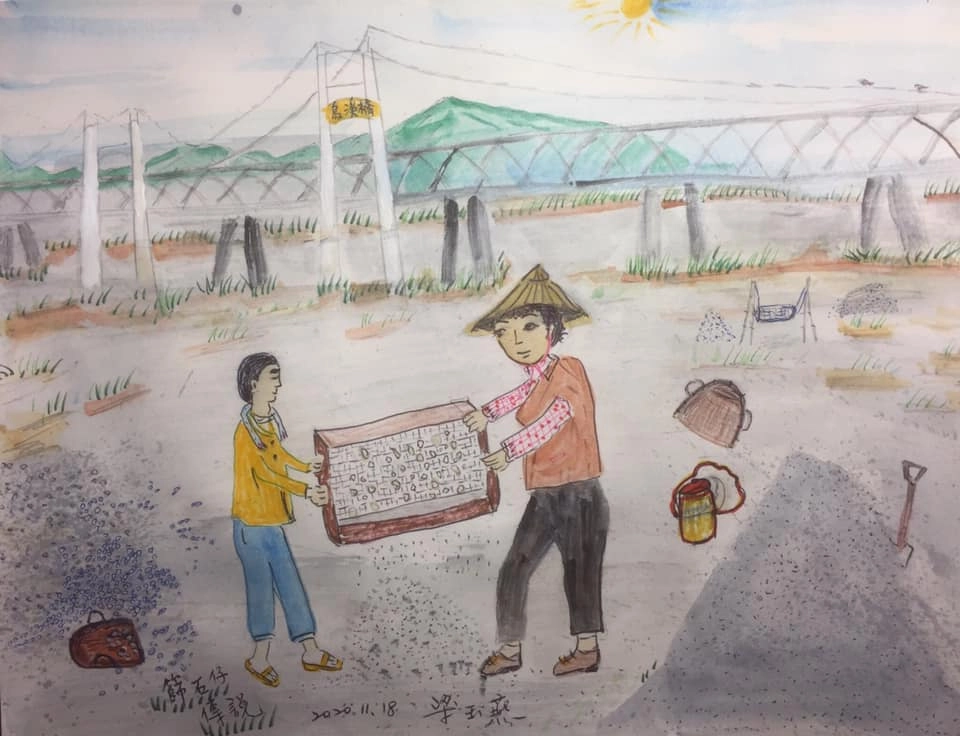

◎篩石仔傳說

家中食指浩繁,母親常得摸黑起早,到烏溪橋下的砂石場,幫人「篩砂石仔」賺錢。

母親有雙萬能的雙手,家事、農活無一不精。

有些故事發生時,我尚未出世,但光聽兄姊的敘述,就知道我勤奮的母親,除了忙於自家的農務外,為了給家裡增加收入,也會四處打探哪兒有打零工的訊息。曬稻穀、挖荸薺、篩砂石仔......出外打拚,早出晚歸。

臺灣中部的烏溪橋,為連結南投草屯和台中霧峰兩地的重要橋樑。1931年時,僅為一座吊橋,直到1960年,烏溪橋改建為雙向單線道通行之混凝土橋樑。

據二哥回憶小時候的光景,在那沒水、沒電的年代,家中食指浩繁,母親常得摸黑起早,從家裡徒步到烏溪橋下的砂石場,幫人「篩砂石仔」賺錢。偶爾,他和大哥也會與母親作伴,前往做「囝仔工」,即使工資極其微薄,但聊勝於無。

與家人散步時,經過一處正大興土木的新開發社區。工地上有一堆堆隆起的細砂和碎石,這些建材,讓我想起母親曾在烏溪橋下工作的傳說。可惜當時我不在現場,也無照片可憑弔,因此回到書房即興畫張圖,聊慰思親情懷,彷彿心愛的媽媽就在眼前!

◎夢鄉極品

端午節前夕,母親忙進忙出備料,當我從夢鄉醒來,母親已將美味送到面前。

移民加拿大二十三年,仍喜歡吃粽子和聞粽串飄香,這嗜好源自我對母親的懷念。記憶中端午節前夕,母親忙進忙出備料,即使我已睡意朦朧,仍可聽到她翻動瓢、盆、鍋蓋的聲響......「嬰仔!快起來!粽子蒸好了喔!」從夢鄉醒來,母親已將美味送到面前。哇,這是最棒的幸福!

◎來喔!吃番麥

母親端出珍貴的番麥,我和姊姊用手指剝下一顆顆玉米粒,放入嘴裡細細品嘗。

母親愛燉米糕給家人進補,加點龍眼乾,香氣迷人。有時,她也會用白水煮芋頭、地瓜、花生筴,或鹽巴炒刺瓜籽當作點心;這些吃了讓人有飽足感的美食,都令我垂涎。

記得有時在昏黃的燈光下,母親端出珍貴的番麥,因為只有一根或兩根,需切成段,每個人只能分到一小塊品嘗,寶貝得很。

物以稀為貴,當時的玉米正是如此。我和姊姊,都用手指慢慢剝下一顆玉米粒,放入嘴裡細嚼慢嚥;硬硬、QQ、香香的口感,嚼勁十足。過去的年代,食物珍貴不浪費,相較於生活富足的今天,此景只待成追憶。

◎壓竹籜

母親和兄姊忙碌的整理一簍簍竹籜,隔日由母親挑到員林街上賣錢,換些日常用品。

我特愛吃筍,大約在我六歲時,有段關於和筍的記憶格外深刻......

晚餐過後,在廚房昏黃的燈光下,幾個低頭忙碌的身影,在我眼前晃來晃去。母親坐在矮凳上,整理白天摘回來的一簍簍竹籜(註),哥哥、姊姊也在一旁幫忙搬石頭、拿磚塊。

他們分工合作,準備用石頭和磚塊將成疊的竹籜壓平;之後,那些看起來一面光滑,另一面粗糙帶有毛狀細刺的褐色竹殼,被月桃葉做成的繩索捆綁了起來,隔早由母親徒步挑到員林街上賣錢,換一些日常用品回來。

每個人,都在為家裡的生活貢獻勞力,唯獨不識愁滋味的我閒著沒事做。那時,只覺眼皮越來越重,好睏呀!想進臥房,但一想到可能有魔鬼,躲在黑漆漆的床鋪下張牙舞爪,我就毛骨悚然,乾脆賴在廚房硬撐,躺在長條椅等候。

聽到媽媽喚我,我便假裝熟睡,手和腳軟趴趴地垂下;媽媽見我沉睡,怕我著涼,趕緊摟我入懷,抱進房裡,讓我一夜香甜入夢鄉。

走過人生一甲子,我對母親的思念與日俱增。趁著還耳聰目明,趕緊用文字和圖畫描繪母親的慈藹,將孺慕情懷藏於心,顯於外;追憶親恩,傳承無盡的愛。

註:即筍殼,台語唸「竹箬」,是包裹於竹子外部會脫落的硬葉。例如:斗笠外層的材料就是竹籜,它是從桂竹筍掉落的外殼。

Line客服

Line客服