撰文/明萌(臺北)

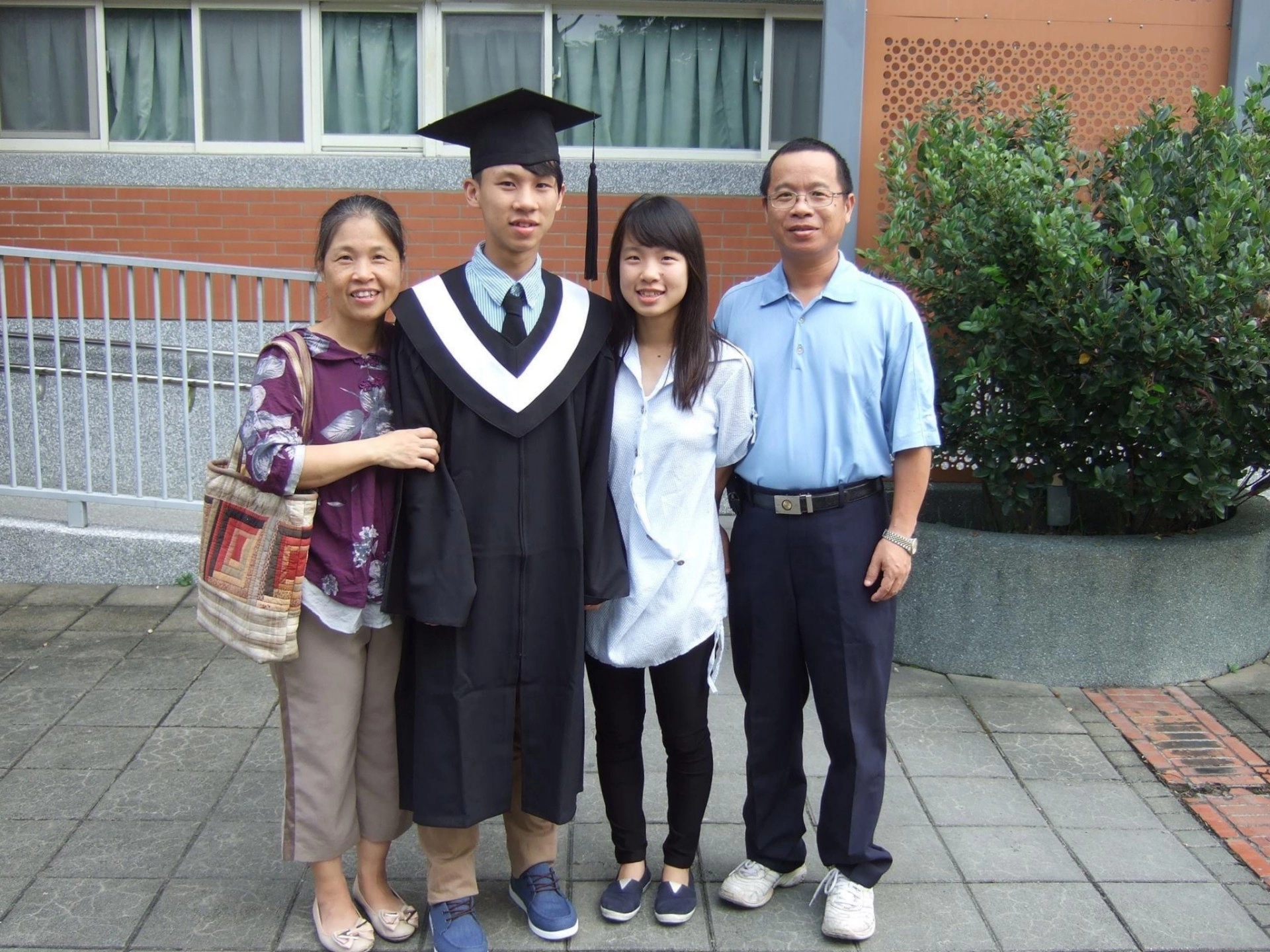

2019年,余哲寧(中)在父母的陪伴下參加花蓮歲末祝福並受證。(攝影/楊婷伃)

2022年3月,臺灣法令未修改前,重症確診者一律住負壓隔離病房。

在花蓮慈濟醫院負壓隔離病房內,生命偵測器螢幕上的亮綠色數字穩定地跳動著。

任職急診專職護理師的余哲寧,臉上戴著透明的氧氣鼻導管,身上黏著多張心電圖貼片。他突然意識到,身為最前線護理人員的自己,這次竟然「轉換了身份」躺在病床上,接受同事們的照護;對他來說,這景象很特別,有種不真實的感覺。

負責照顧他的護理同事告訴余哲寧,他住進病房的第一天晚上到第三天早上,血氧飽和度非常不穩定;雖然他沒有感到不舒服,但當時的血氧濃度已經掉到93、92,也就是所謂的「快樂缺氧」症狀,讓單位主管及同僚們都很憂心。

林欣榮院長還特別到病房關心、鼓勵他,幸好在醫療團隊的用心、細心治療與呵護下,硬是將他的生命跡象扭轉過來,搶回人間。

要不要告訴父母?在余哲寧決定住進負壓隔離病房前,他思考了非常久,最後還是決定打通電話給媽媽蔡惠敏。

在急診工作的他,心裡清楚新冠肺炎的多變難纏,未來會發生什麼狀況,他連想都不敢想,又擔心萬一進了加護病房後,再也沒有機會打電話該怎麼辦,於是他勇敢的按下了通話鍵。

◎上班時間的那一通電話

余哲寧(左二)2014年畢業於聖母護專,畢業典禮當日與父母及妹妹余孟穎一起拍照留念。(攝影/楊婷伃)

對余哲寧的母親蔡惠敏來說,那一天是再普通不過的日子,她卻在上班日接到了余哲寧的電話。

白天,尤其在上班時間,從事護理工作的兒子幾乎沒打過電話回家,接起電話聽到是余哲寧的聲音,蔡惠敏有點驚訝,但他不給媽媽詢問的機會,劈頭就說:「媽,我接下來要講的事情,您先冷靜,請您不要緊張,先聽我把話說完。」

暫停了一秒鐘,余哲寧說:「我、確、診、了!」

蔡惠敏形容,當下好像一擊重拳打在她的胸口一般,那不只是椎心的痛,就連腦中也一片空白,讓她完全說不出話。

余哲寧接著說:「您不要緊張,同住的弟弟和妹妹正在做PCR,目前不知道會被分配到哪去做隔離,等訊息確定再向您回報。」

假裝冷靜的蔡惠敏不想讓兒子擔心,回說:「好的,保持聯絡。」

掛下電話,蔡惠敏全身顫抖著走進房內放聲大哭。這一哭,彷彿把2021年疫情以來所累積的壓力與不安的情緒,全部在瞬間爆發宣洩。

同一時間,大女兒余孟穎及小兒子蔡余暘,因為在花蓮與余哲寧同住,在做好PCR檢查後,趕緊將二人都是陰性的結果,拍照傳給媽媽報平安。

就這樣,余哲寧脫下了隔離衣,改著病人服,住進負壓隔離病房,接受了近十一天的中西醫密集治療。

◎家中的三位醫護人員

太魯閣翻車事件,余哲寧剛下大夜班返回醫院支援大量病患,並擔任重傷組組長(左二),左一為當時擔任指揮官的急診部主任陳坤詮醫師。(攝影/林永森)

蔡惠敏,宜蘭區慈濟委員。18年前,因為小女兒余孟倢罹患白血病,在花蓮慈濟醫院就醫,兩年多的治療期間,她陪伴小女兒進出醫院無數次;由於過度操勞加上壓力,引發了輕度憂鬱症。幸好有慈濟志工積極關懷,陪伴她們走出黑暗,迎向陽光。

小女兒出院後很快就復學了,蔡惠敏擔心她無法適應學校生活,便當起了她班上的大愛媽媽,也進一步參加慈濟志工的培訓課程,並於2007年受證為慈濟委員,法號「心敏」。

余哲寧的大妹余孟穎服務於花蓮慈濟醫院研究部,小妹妹余孟倢白血病痊癒後,今年剛從臺北醫學大學畢業,在林口長庚醫院擔任呼吸治療師,而最小的弟弟蔡余暘,目前就讀慈濟大學傳播學系三年級。

蔡惠敏的四個孩子,有三位是醫療從業人員;如果說身為醫護人員的母親壓力指數是「一」,疫情期間,蔡惠敏每日承受的壓力肯定大於三倍以上。

◎轉擔憂為祝福

余哲寧是長男,從小就很有責任感;他時常提醒家人,媽媽為了這個家付出太多,只要媽媽開心,全家就開心。工作後,他為了照顧弟弟妹妹,努力在花蓮買房;余哲寧很多貼心的舉動,都讓蔡惠敏對這位寶貝大兒子疼愛有加。

2021年,當新冠疫情在臺灣西部肆虐時,地處東部的花蓮慈濟醫院卻總能偏安一隅,無事平安。蔡惠敏雖然擔憂疫情擴大,卻依舊如常生活,如常做慈濟。

隨著病毒不斷變異,2022年3 月某一日,余哲寧在急診室最後一班的凌晨時分,幫一位來花蓮旅遊的確診小病人灌藥時,被小病人噴出的嘔吐物沾到而不幸確診。

其實在得知要被收治進負壓隔離病房時,余哲寧趁著頭腦還清醒時,已經做了最壞的打算。身處疫情最前線的他,非常暸解當時Omicron病毒株猛烈的傳播性;年輕人由輕症轉重症或致死的案例也是有的,更不用提令人擔憂的種種後遺症。

為防萬一,如果自己無法活著走出醫院,他將身後事交託給同事;而如果病情嚴重,可以請大妹幫他簽署所有的同意書;如果開放探視,請同事先將他安置好之後,再請爸媽來醫院。種種設想,為的全是如何安爸媽的心。

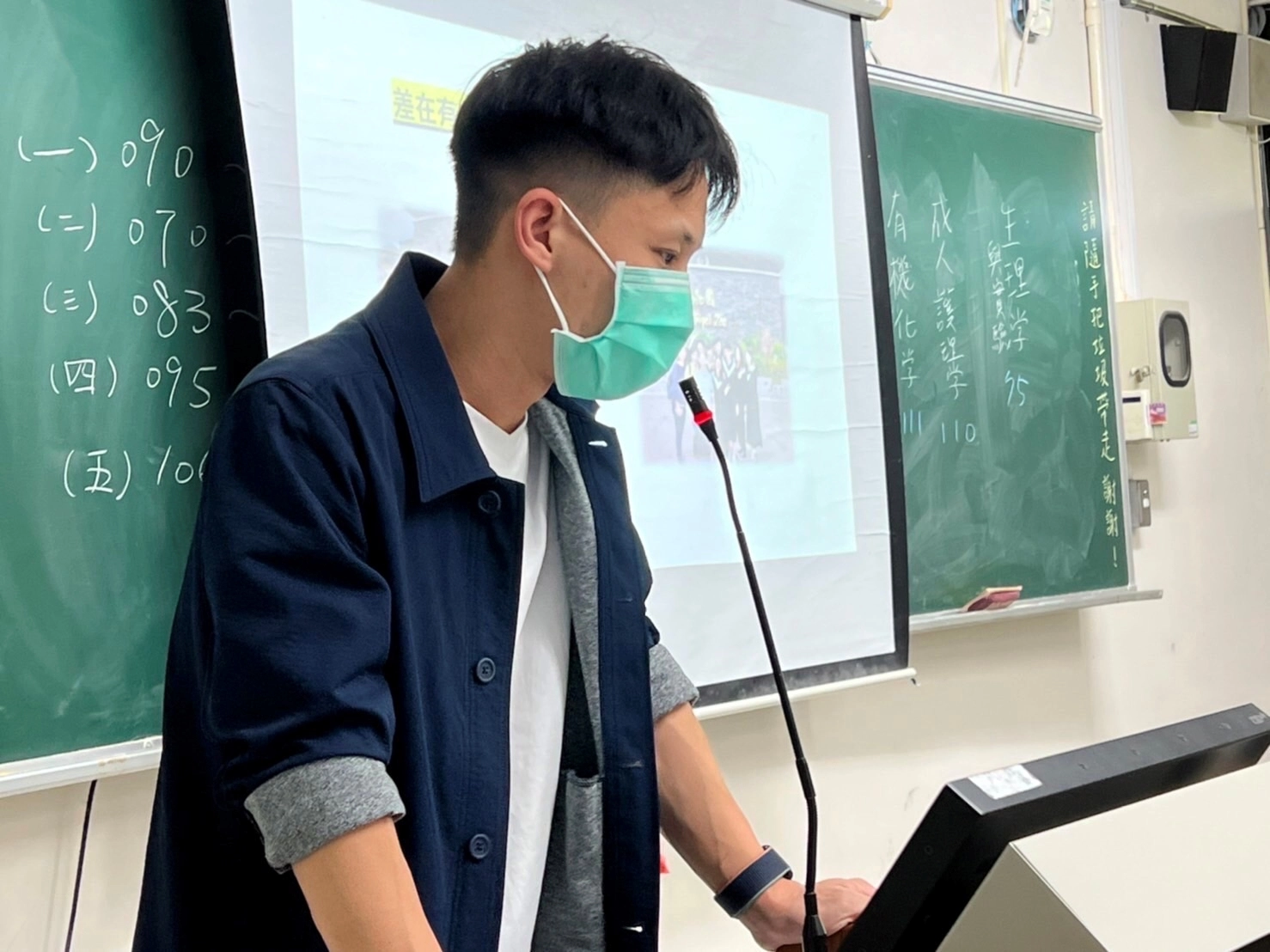

2022年9月,余哲寧回母校慈濟科技大學與護理系二技新生的學弟妹進行經驗分享。(照片提供:慈濟科技大學慈懿會)

而在宜蘭的蔡惠敏,對比十幾年前小女兒生病時的日夜陪伴,余哲寧從染疫住進加護病房,到痊癒出院、居家隔離、重回職場,大約有兩個月的時間,蔡惠敏都沒有機會探視;做母親的深感愧疚、想念、心疼及捨不得,種種混亂的情緒纏繞著她。

心中波濤洶湧的那段日子,蔡惠敏天天虔誠拜佛,頂禮佛菩薩,祈求保佑她的孩子們及所有的醫護人員平安健康;她也告訴自己,要將所有擔心都化成祝福,腦海中不時浮現證嚴法師所開示的話語:「好事要做來囤(囤積)不是做來堵(抵消)。」她告訴自己,余哲寧一直都很認真工作,從不退縮,總是盡力幫助病人,他是有福報的孩子,一定會平安無事的。

蔡惠敏堅信余哲寧所囤起來的福德善緣,會化為一股更強大的力量,源源不絕地守護著他,未來還會陪伴著痊癒後的他,繼續服務更多深陷病苦中的人們。

另一頭,勇敢打敗病魔的余哲寧,相信一定是靜思精舍師父們、父母親及院內主管與同事,以愛的呼喚及虔誠祈福給他信心,陪伴他度過難關。

凡人若是跟人世間的緣盡了,即使華陀再世,救也救不回;若是他的世間緣未盡,就註定重返紅麈,完成今生的使命。余哲寧說,成為救人的白衣大士,就是他最想做的事。

◎全家以你為榮

余哲寧(左下)於防疫旅館進行支援,並教學AED(自動體外去顫器)操作。(攝影/護理部副主任王淑貞)

余哲寧從鬼門關前走了一遭,離開負壓隔離病房,解隔出院後,又自主管理了好多天,才剛重回職場的他,竟然自願去花蓮慈院甫接手的加強型防疫旅館服務。

一直無法相見的母子,終於想出一個方法,讓蔡惠敏有機會可以親眼看到兒子。

蔡惠敏永遠忘不了那天晚上,和先生早早駕車從宜蘭前往花蓮,歷經兩個多小時的車程,兩人先到余哲寧花蓮的家中,在廚房為他準備了一頓他平時喜歡吃的料理。

白飯配紅燒豆腐、涼拌小黃瓜及金針菇等,再加上一鍋大補湯,雖然是家常菜,但充滿了滿滿的愛,濃濃的親情全都融入熱騰騰的晚餐中。

好不容易熬到了與余哲寧約好的時間,晚上七點多,為了防疫,蔡惠敏和先生開車到了防疫旅館門口,放下晚餐回到車內,搖下車窗,看著更加消瘦的余哲寧走出防疫旅館門口;短短不到20公尺的距離,紓解了近60天1400多個小時的思念、不捨與不安。

蔡惠敏控制不住地流著淚,強打起精神關心寶貝兒子:「你好不好?有沒有哪裡不舒服?媽媽準備的晚餐,就算吃不下也要勉強吃一點唷!」

千言萬語,只化為凝視的眼神,對蔡惠敏夫妻來說,這彌足珍貴的五分鐘,怎麼好像五秒鐘一樣飛快地就過去了啊!感覺還沒有來得及對兒子好好疼惜、安慰與鼓勵,無情的時間就到了!蔡惠敏說,只要能見到兒子一面,這來回四小時多的舟車勞頓根本不算什麼。

余哲寧沒有哭,他不能讓父母擔心,他的心念很堅定,只想再次回到第一線,守護著鄉親的生命安全。看著他離去的堅毅背影,有如披上戰袍的古羅馬戰士要出征,蔡惠敏的心放下了,擦乾眼淚,他們以這個寶貝兒子為榮。

證嚴上人教導弟子們:「大孝就是大善、大愛。 大孝就是大善。盡大孝就要行大善。」

從蔡惠敏及兒子余哲寧的真實人生故事中,見證了大孝及大愛的具體展現,令人動容。

由衷感恩天下所有的醫療人員以及他們的家屬,平凡百姓的歲月靜好,就是因為有醫護勇士們無畏的負重前行!

後記:

余哲寧恢復健康後,又重新回到抗疫第一線,在加強版防疫旅館服務,爾後通過嚴格考試,升等為花蓮慈濟醫院整合醫學急診後送病房(現「新冠肺炎專責病房」)專科護理師。

Line客服

Line客服