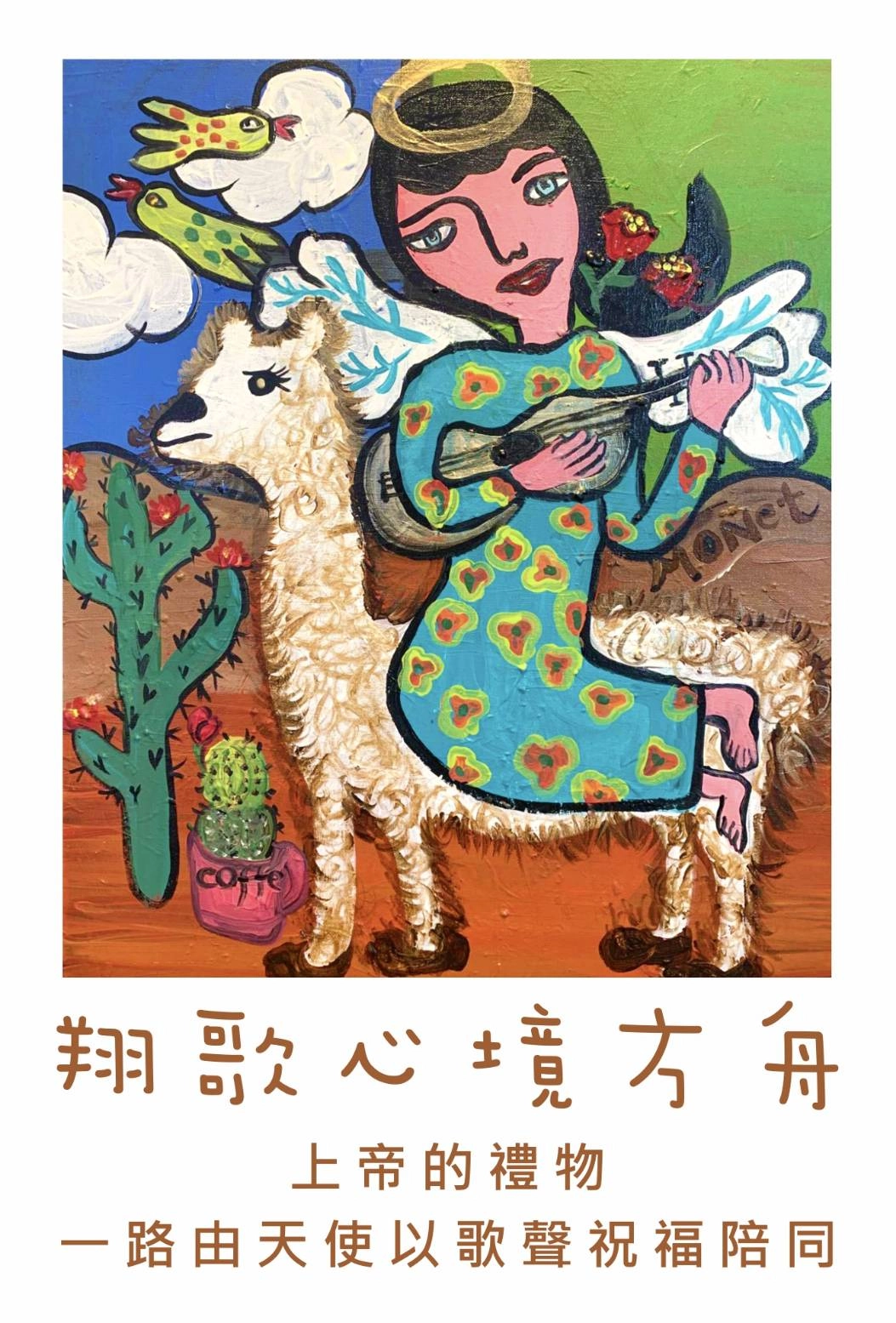

圖文:張新舟

最近看了《名人書房》,訪問了建築師姚仁祿。他是和我同年代的。一向,我學習的對象都是上年代以前的作家學者。和我同年代的作家,我認為對我都沒有啟發性。

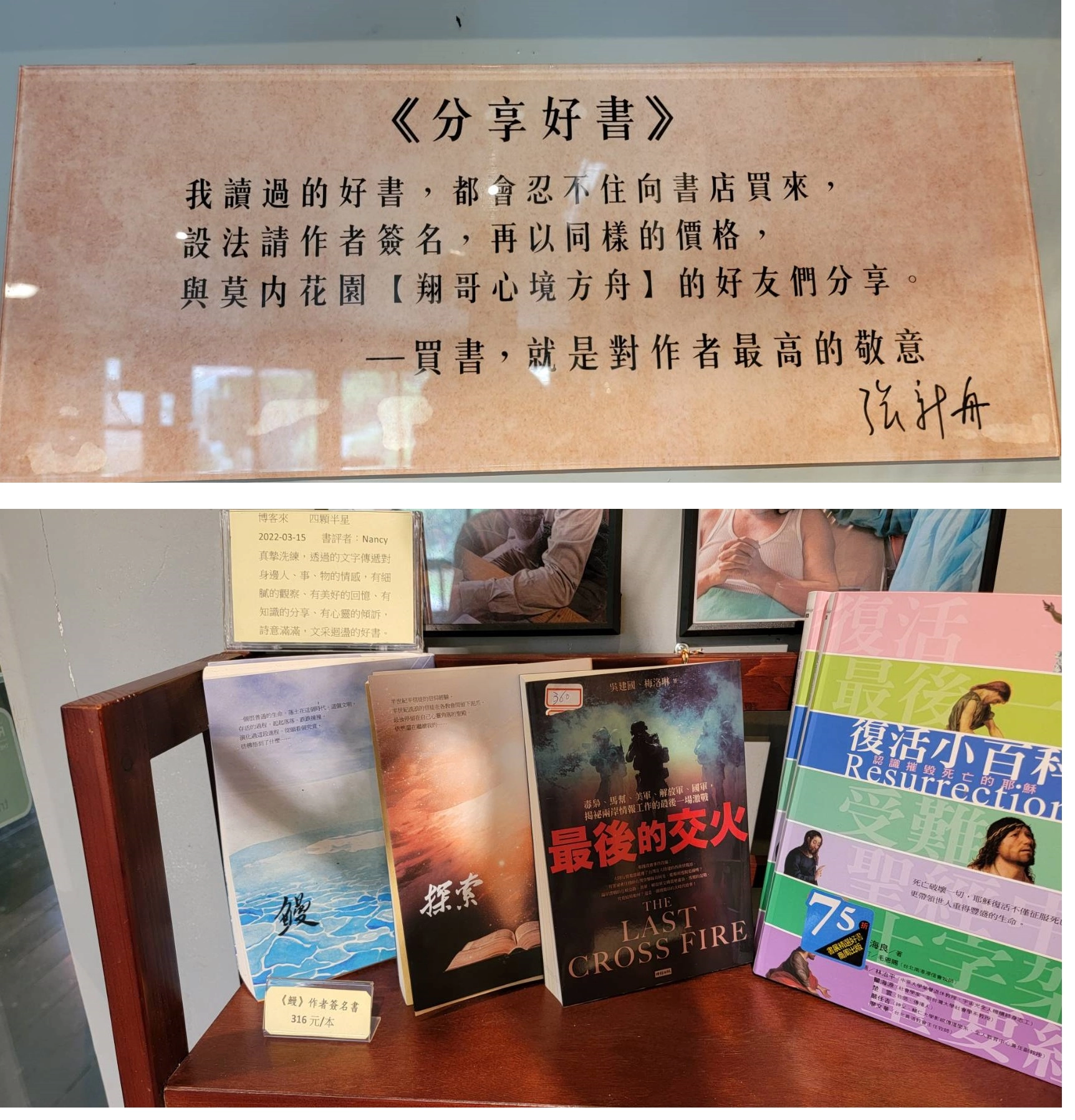

剛出版《鰻》與《探索》兩本書的陳宗文,長我一歲,其斐然的才學,卻是我的亦師亦友。我們曾聊及花蓮當地的一位頗有知名度的詩人,我竟然信口說出:「不值一提」,剛說完,就自覺太驕狂。

這位詩人的作品,我只讀過一兩篇,實在沒資格妄加評斷。宗文兄聞言也愣了一下說:「真的嗎?」他大概認為我這句話過於矜誇。

或許這就是我在文學的學習路上,所自設的障礙,對於同年代或新生代的作家囿於成見,也暴露我的偏執。

讀了宗文兄的兩本著作,打破我對同年代作家的偏執忽視。讓我潛心入裡地精讀學習。對其他的人文藝術家,我竟然也如此偏執。

✽

看了這則訪談,發現姚建築師的很多想法,是和我一樣的,特別是其中,他提到未來想「開書店」的念頭,也是我自幼就萌芽於心田的。

在我童年時,古鎮鹿港已急遽沒落。我們在鬧街上的望族也如江河直下。飽讀詩書、能寫能畫的父親,就在老家門口開了小書店。所以,我懂事以來的記憶,就是書店。

成家就業之後,因喜愛讀書,認識了一家書店的老闆。後來,這家書店倒閉了,我也是債權人之一。眼見他無力處理爛攤子,我竟然突發奇想,不自量力湊了一筆錢頂下這書店。

我成了書店的老闆,這股衝動應該是起念於童年的記憶。但我全無經商概念,也無開書店的經驗,又正逢書店改成開架式的轉型期。出版社的業務員建議我轉型,但頂下來的過時的書成了愈堆愈陳的包袱,想轉型已無資力。而且我還在上班,也分身乏術。

解嚴之後,時代大幅改變了。隨著職務調動,這書店的庫存都丟到垃圾場。深植在腦海裡開書店的念頭,成為不堪回首的往事。我不敢也無能力再開書店。

✽

讀書與寫作則是我丟不下的樂趣。我也一直在鼓勵大家多讀書,尤其是年輕人。

好友Oliver贊同這理念:「粗繒大布裹生涯,腹有詩書氣自華。」

我常鼓勵年輕人:多讀書,才能豐富內涵,改變腦筋,優化氣質。現在的年輕人,迷網路,愛讀書的愈來愈少,這是社會空洞墮落的頹象。

我正在致力實現的【翔哥心境方舟】,就是以書為基礎,擴散而出的,具有更多功能的空間。而這個空間,並非侷促在有限的空間裡,並非只是書店、閱覽室或圖書館。而是能夠讓心靈與美境契合的,相當無限寬廣的空間。

好友小鹿督促我:「就在你的咖啡農莊開個書店吧。只需要空出幾個空書架,先邀集愛看書的朋友們借你他最愛的一本書(牧師可介紹聖經),他們用說故事的方式分享自己最愛的句子及感動(若可,直播或錄下)與這書對他的影響與啟發。」

讀書、分享書的智慧與人文藝術的美,使心靈與美境融合。不是書店,卻更廣泛淵博地再度實現我深植在心「開書店」的念頭,像我父親的當年。

年逾七旬,這念頭卻似乎愈來愈不切實際。但也因餘生無多又無常,我更該把握當下起而行。

我所敬重的樂予弟兄就勉勵我:「心中要永遠有『意向』,我一輩子最享受的是──走一條沒人踪的路」。樂予弟兄是前錦繡出版社的創辦人,開創當年出版界的新格局。

是的,這是一條沒人踪的路,但我會堅持意向走下去。也如當年不自量力開書店,但我深信天助自助與人助。

慈濟「靜思語」

「路」必須去走,方能到達。「苦」必須去受,才可消除。

〈詩篇37:5〉

當將你的事交託耶和華並倚靠他,他就必成全。

Line客服

Line客服