圖文/ 高玉美(台北)

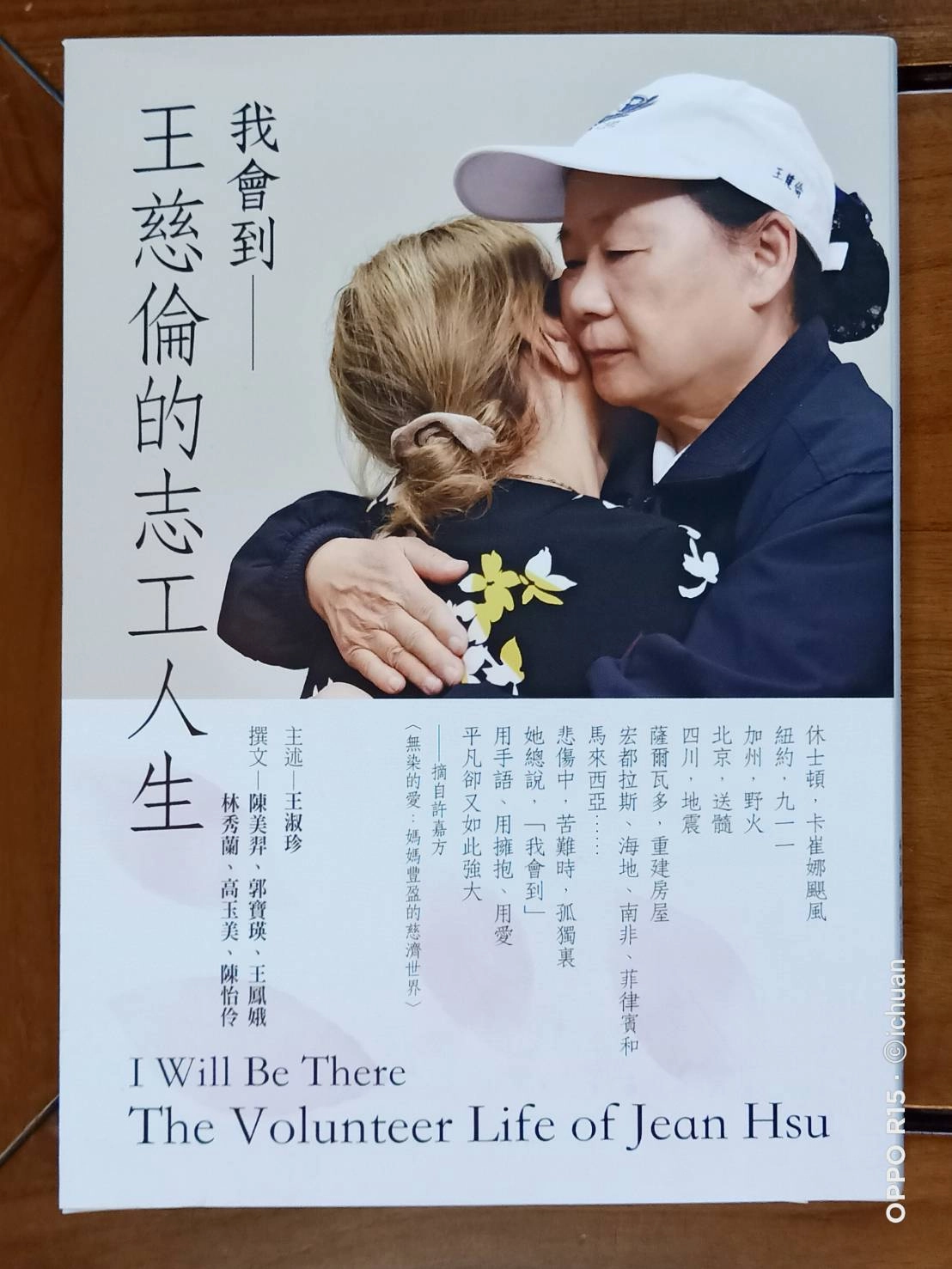

2012年,我因為寫了幾篇小品文給美羿老師,因此結下了這個奇妙的寫作緣分:六個人組成團隊,為美國的慈倫師姊寫她的生命故事。

2012年,我因為寫了幾篇小品文給美羿老師,因此結下了這個奇妙的寫作緣分:六個人組成團隊,為美國的慈倫師姊寫她的生命故事。

為什麼奇妙呢?我們六個人只與恰好返台的慈倫師姊見過三、四次面,我還缺席了兩次。

三月份慈倫師姊返美,五月台灣爆發本土感染,沒多久也發布三級警戒。台灣也在人人自危、風聲鶴唳中度過疫情的考驗。而我們每周或隔周利用群組在雲端進行視訊採訪,起初我還在想,這樣子的採訪方式,怎麼寫文稿?

沒想到美羿老師已經將她所寫的松山菁英家族,一篇篇真的如雪片般飛來,看得我目不暇給,原來美羿老師玩真的唷~

這下換我緊張了,我負責的國際賑災及人文交流部分,我根本沒參與到,要如何寫出這部分的亮點與精髓呢?

我與美羿老師及編輯玫君師姊討論了一下,我們的月刊、專書對許多重大事件都有報導,於是乎我開始騎著機車跑遍北區的各大環保站,去搜尋與我撰寫部分有關的叢書(如:月刊、經典、專書、年鑑等)。

我的書桌旁還增添了一個小書櫃,最高紀錄放了近五十本的參考書籍,雖然沒有一一細讀,兩隻眼睛卻像電子掃描機一樣,將該書或報導的重點稍微瀏覽過。

因為翻閱過近五十本的書,對慈倫師姊參與海外事務,大約有了初步的了解,早上九點,我們與慈倫師姊透過視訊,分享她的慈濟足跡時,我腦袋裡已經開始構思如何寫我負責的這部分。

沒想到寄給美羿老師的稿子,不只是差強人意而已。我想美羿老師一定很頭痛,於是乎她自己動筆幫我破題,因此才有了P226那段「......東南亞之旅,去了六個國家,坐了十幾趟飛機,此行我深感時間的不足,要加緊腳步......」

這段話也深深感動了我,是什麼樣的動力與心念,能讓一個人跨越時間、空間,穿梭在人與人之間呢?我想就是一個字「愛」,愛慈濟,愛上人。

我也反省自己,我的慈濟初心,與做真善美的動力,有沒有因為人、事的考驗而起心動念呢?

在美羿老師點燈式的破題後,我糾結的腦袋總算開竅了,接下來的文稿書寫就順利多了。

然而時間問題卻是我最大的考驗,兩個未就學的小孫兒,白天在家,老大四點半從幼兒園回來。我每天忙三個小蘿蔔頭就已經昏頭轉向了,只能利用他們午睡,或晚上回家後,抓緊時間寫稿。

後來疫情變成二級警戒,我隔一天還要陪老大跟老師視訊上課,隔天要交作業。我都搞不清楚是誰在念書,阿嬤搞得比學生還忙。我的時間就更壓縮了。

如果撰述時有疑問時,還要私訊慈倫師姊,利用晚上九點左右的時間補採訪,因為台灣與美國北嶺時差有十五個鐘頭,真的很感恩慈倫師姊一直配合我們。

這本書能夠出版問世,除了要感謝慈倫師姊布施她的人生故事,也要感謝美羿老師這個愛的大桶箍,用她數十年的寫作經驗,無私的傳承與教導。更要感恩幕後的編輯及校正、美編等團隊,在幕後為我們編輯與校稿。

在疫情期間,我們沒有惴惴不安,反而很淡定。因為宅在家也能做慈濟,這也是一個美好的回憶。在出版業一片蕭條中,卻能透過視訊採訪完成這本書,應該算是前無古人的創舉吧!

感恩為這本書付出的每一個人,更感恩閱讀這本書的每一個您。

Line客服

Line客服