文.吳立萍|整理.編輯組

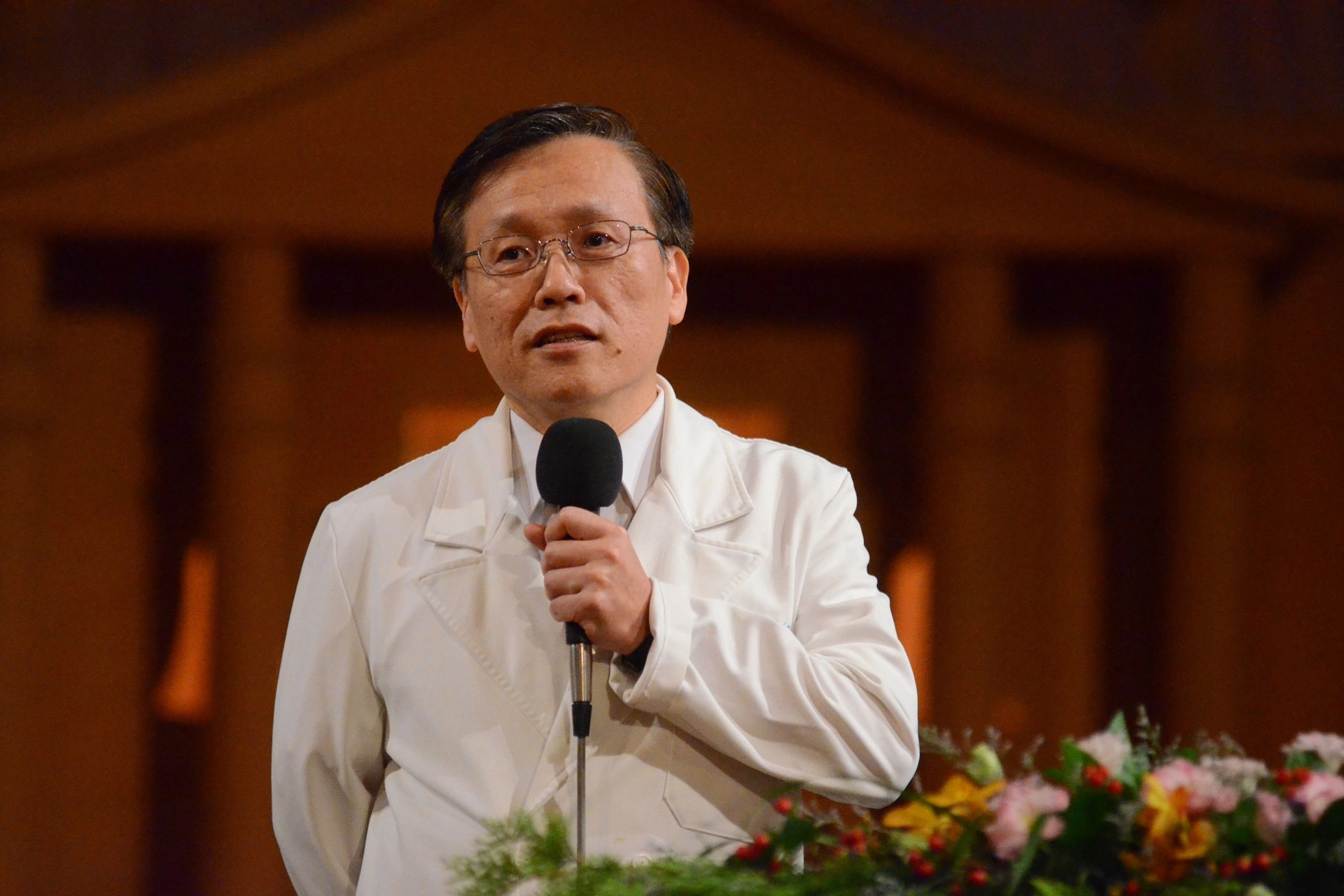

2025年9月18日,《刀鋒下的溫柔》新書會於花蓮慈濟醫院舉行,整形外科醫師齊聚一堂,台中慈院簡守信院長及花蓮慈院李俊達、鄭立福、吳孟熹醫師出席。(攝影:謝自富)

清晨,天色微明,簡守信從宿舍走向醫院,在二樓加護病房前的走廊上,聽見細微的聲音。愈靠近佛堂,聲音愈清楚,同時看見一位婦女跪在菩薩像前,雙手合十,口中念念有詞。

「是秀政的媽媽。」簡守信輕嘆了一口氣。

簡守信刻意放輕腳步,靜靜地從她背後走過去。「秀政才十七歲,如果從此失去一條腿,未來的日子可能會走得辛苦,但如果不截肢,又會危及生命,有沒有兩全其美的辦法⋯⋯」簡守信為這年輕生命思索醫療的可能。

你放心,我陪你們

病友秀政(右)曾拒絕截肢求生,幸得簡守信醫師(左)與團隊救回性命與右腿。她以膠彩畫致贈院長,感念當年的悉心陪伴與治療。(圖片來源:大愛新聞擷取畫面)

一九九六年元月,秀政發生嚴重車禍,被送到花蓮慈院急診室......

渾身是血的秀政,身體幾乎斷成兩截,生命垂危。秀政的媽媽和哥哥跪在簡守信面前,哭求醫生救她。只要有一絲希望,簡守信絕對會盡全力,可是秀政命懸一線,但他不能露出為難的神情,因為此刻他是家屬的依靠。

「你放心,有我在。」簡守信輕拍家屬的肩膀,說完旋即進入開刀房。開刀房裡多位醫師分秒必爭、聚精會神,總算把秀政的命救回來了,但右腿可能保不住。以秀政的情況來說,必須裝一條人工血管來穩定下肢,可是腹腔到骨盆腔破損情況太嚴重,要從哪裡接呢?

「從腋下!」簡守信沒有考慮太久,馬上決定在病人的腋下裝一條穿過胸腔、腹腔和骨盆部位的人工血管,引腋下大動脈的血來穩定下肢循環,這個做法是暫時的,為的是要等待腹腔血流逐漸發展出穩定的側肢循環,才有機會保住右腿。

花蓮慈濟醫院舉辦「歡天喜地慶元宵-民俗義賣」活動。秀政老師(右)現場教導民眾如何做壓花。(2003/02/14;攝影:胡雅玲)

幸好簡守信當機立斷!經過醫療團隊的努力,這個方法成功了,但後續的照顧仍然不能掉以輕心。因為開放性傷口很容易感染,萬一發生感染,血管縫合處就有可能裂開,造成噴血的情況。眼看農曆新年就快到了,秀政的媽媽擔心醫生要回家過年,他們怎麼辦?

「你放心,我陪你們。」簡守信告訴他們,他不放假了,就留在醫院陪他們。

多年之後,秀政成了押花老師,雖然還是得經常拄著拐杖行走,但會自己開車,也能和朋友到日本自助旅行,用雙腳攀登上天守閣,面對著滿山遍野盛開的櫻花,大聲說著:「活著真好!」

簡院長的起心動念

三十多年前,簡守信醫師(左二)毅然從台北來到花蓮,開展花東整形外科新頁,讓無數病患重獲新生。(1992/12/01-1993/12/31;圖片來源:花蓮慈濟醫院提供)

回首從臺北來到花蓮的緣起,三十幾年前如果沒有簡守信的一個起心動念,也許花東地區的整形外科醫療仍然匱乏,秀政及許許多多的病人,生命可能終止在意外的時刻,無法再譜出新的樂章。

一九八〇年,簡守信從臺大醫學院畢業,一九八二年從軍醫身分退伍,同年進入臺大醫院擔任住院醫師。住院醫師第三年,他選擇整形外科作為專科項目。

整形外科涵蓋廣泛,從糖尿病足等慢性傷口,到車禍、燒燙傷急救,腫瘤切除後重建,及唇顎裂等先天畸形矯正,從頭到腳皆在治療範圍。(攝影:許榮輝)

整形外科的醫療範圍非常廣泛,通常需要做整形外科手術的患者,大部分是身上有不容易好的慢性傷口,例如糖尿病足被感染的傷口;以及車禍、燒燙傷等意外造成的急性傷口;腫瘤切除手術,例如頭頸癌、乳癌等術後重建;也包括唇顎裂等先天的顏面畸形重整,可以說從頭頂到腳趾全部含括。

簡守信出生於公務員家族,家中有位叔叔是醫師,讓他對醫師生涯初步的接觸,但真正影響他想當醫師的關鍵,其實是來自於電視影集的影響。其中〈杏林春暖〉、〈實習醫師〉對他的影響最大,影片所傳達的重點不是醫師的技術有多神奇,而是人文關懷。

把病人放在最重要的位置

心臟外科權威洪啟仁教授(前排中)推動開心手術在臺灣生根,並勉勵醫者:「Always do your best,把病人放在最重要的位置。」(圖片來源:趙盛豐提供)

此外,當年他在臺大醫院當實習醫師及第一年外科住院醫師時,師長的一句話,也是影響他的關鍵。

當年洪啟仁教授是心臟外科權威,是把複雜的開心手術在臺灣生根的第一人。他一直強調這句話:「Always do your best,不管你在哪裡,不管你做什麼樣的事情,一定要盡全力,把病人放在最重要的位置,這才是成為好醫師非常重要的條件。」

簡守信醫師(右二)行醫受師長啟發,以及病人帶來的機會教育;選擇整形外科,因為整形外科手術後能夠看到立即的效果,每一天都能看見傷口癒合的情況。(攝影:蕭耀華)

在醫師的養成過程裡,簡守信受到老師的啟發,以及病人帶來的機會教育,這些對他來說都至關重要。至於他後來選擇整形外科,則是與個性有關,他希望幫病人手術之後能夠看到立即的效果,因為整形外科手術,每一天都能看見傷口癒合的情況。

這些體悟,讓簡守信立志不僅要在醫術層面精進,更發願要當一位有人文關懷的醫師。後來他在臺大醫院完成從實習醫師到住院醫師的訓練,並已升上主治醫師,卻毅然決然帶著妻小來到花蓮慈濟醫院,就是想要實踐在內心醞釀已久的人文關懷。

1999年8月17日土耳其發生規模7.4強震,花蓮慈濟醫院簡守信副院長(右一)帶領花蓮志業體同仁為土耳其震災街頭勸募。(1999/09/04;圖片來源:花蓮慈濟醫學院人文室提供)

從臺大輪調花蓮看診

一九八六年花蓮慈院啟業,創立初期硬體設備不足,醫師的人力也極為缺乏。當時臺大醫院長期支援慈濟,輪派醫師到花蓮看診,簡守信便是在這個因緣之下,初期一個月輪派一次,後來變成兩週一次。

每一次到花蓮慈院看診,他都深刻感受到花東地區醫療資源不足的困境,尤其是整形外科,除了一開始由臺大醫院的林佐武兼任,後來加上他來支援之外,竟然連一個專任的醫師都沒有。

比起醫療資源充足的台北,簡守信認為東部更需要整形外科醫師,於1988年正式成為花蓮慈院主治醫師。(攝影:賴廷翰)

這樣的情況讓簡守信認真思考,他認為比起醫療資源較為充足的臺北,東部更需要一位整形外科醫師;而且,他喜歡東部單純的環境。於是,在輪派到花蓮看診兩年之後,他在一九八八年與其他九位不同科別的臺大醫師連袂東行,成為花蓮慈院正式的主治醫師。

離開成長的臺北,簡守信不僅成為花蓮慈院第一位整形外科醫師,也是當時花東地區唯一的整形外科醫師。就從他開始,撒下了整形外科慈濟樹的第一顆種子。

簡守信不僅成為花蓮慈院第一位整形外科醫師,也是當時花東地區唯一的整形外科醫師,同時於當時撒下了整形外科慈濟樹的第一顆種子。(攝影:周幸弘)

撒下了第一顆種子,還需要澆灌才能發芽成長

簡守信到花蓮一年之後,臺大醫學院與花蓮慈院建教合作,開始有住院醫師和實習醫師來支援學習。臺大的整形外科每一屆有三位住院醫師,在住院醫師第四年的時候,都要到花蓮慈院輪流執班四個月。臺大醫院外科部主任陳楷模教授很支持證嚴法師的理念,每個月都會來花蓮慈院看診,也給這些來自臺大的醫生們加油打氣。

當時花蓮慈院的整形外科住院醫師,有李俊達、王健興、孫宗伯、黃介琦等醫師,只要有機會,簡守信就會帶他們進開刀房觀摩學習。也因為這層關係,讓這些當時的住院醫師對花東地區的醫療現況有更深入了解,也對證嚴法師念茲在茲的人文醫療有認同感,產生了想要留在花蓮慈院,共同為這醫療貧瘠之地注入一些活水的想法。

1986年花蓮慈濟醫院啟業初期,與台大醫院建教合作,多位教授級醫師也親自支援看診或手術。(1984/05/01-1984/09/30;攝影:顏霖沼翻拍)

成立次專科中心

一九九四年,花蓮慈院還是區域醫院時,因為地區性的考量,成立了燒燙傷中心,每個病房的設置都比照加護病房。

在花蓮慈院成立燒燙傷中心以前,傷者皆須轉至臺北或西部的醫學中心治療,但是常因運送的時間過長,或缺少隔離設備,遭到細菌感染而加重病情,所以過去東部地區嚴重燒燙傷的病人,存活率相當低;自燒燙傷中心成立後,情況大幅改善。

二〇〇一年,簡守信到剛啟業的大林慈院任職副院長;二〇一二年,再轉調台中慈院擔任院長。秉持著人文醫療的精神,繼花蓮慈院的燒燙傷中心之後,在他的推動下,西部的慈濟醫院也成立了整形外科的次專科中心。

門診、管理院務乃至海外義診,台中慈院院長簡守信醫師找出空檔廣泛讀書,為冷硬的醫學知識帶入豐富多彩的故事。(攝影:黃筱哲)

簡守信觀察到很多人對整形外科的直接聯想是醫美,要讓一般人了解自己的情況來找整形外科不太容易,通常要靠其他科轉介過來。他希望可以將整形外科的醫療範圍細分,各別成立傷口治療中心、乳癌重建中心、顏面重建中心等,讓民眾一目了然,比較知道什麼情況可以來找整形外科醫生。

目前花蓮慈院有燒燙傷中心,台中慈院也有傷口治療中心;其他像是糖尿病足的治療,在台中慈院有整形外科與血管外科聯合門診,盡力保住病人原本可能需要截肢的下肢;還有頭頸部的術後重建,則是結合耳鼻喉科或牙科組成醫療團隊,當病人切除腫瘤之後,就直接由整形外科接手進行重建手術。

〈大愛醫生館〉節目播出二十餘年,不僅成為臺灣最長壽的醫學節目,簡守信更榮獲金鐘獎最佳節目與主持人肯定。(攝影:葛傳富)

致力培養整外新血

簡守信在花蓮撒下整形外科慈濟樹的第一顆種子,並將枝枒延伸到西部,在培訓新血方面也花了很多心力,一九九四年花蓮慈院整形外科專科醫師人數已達學會的要求時,他很快提出成立整形外科訓練中心的構想,比其他很多醫學中心都還要更早。

但因衛福部針對各科的考量,全臺灣一年頂多只有二十五個訓練名額,且主要分布在北部和南部的醫學中心,中部和東部都只有一個。很幸運的是,政府也認為東部需要有一個代表性的醫院,臺灣整形外科醫學會也給予花蓮慈院很大的支持,才有辦法在那麼早的時間就成立了整形外科訓練中心,培訓整形外科的新血。

現在慈濟第三代的整形外科醫師,大都是在花蓮慈院完成住院醫師訓練,然後再到其他分院。這棵整形外科慈濟樹的發展,還會繼續茁壯下去,為民眾帶來最好的醫療服務。

慈濟第三代整形外科醫師多在花蓮慈院培訓,再分赴各院服務。這棵「整形外科慈濟樹」將持續茁壯,守護大眾健康。(攝影:楊晉嘉)

Line客服

Line客服