釋證嚴/佛教慈濟慈善事業基金會創辦人

編按:本文恭錄自證嚴法師開示,收錄在《我們都是「醫」家人——北區慈濟人醫會義診行記》。

慈濟功德會成立之初,旨在救濟貧困,卻是愈救人愈多,怎麼救都救不完!到底問題出在哪裡?我曾用六年的時間,一年兩度展開全臺訪視,去到最偏僻的鄉村,關心個案的日常生活,找出貧窮的原因。

年度訪貧,首度結合義診。(翻拍自花蓮靜思堂慈濟四大志業展覽館布展)

才發現多數人是「因病而貧,因貧而病,貧病相生」。當時就想,若要消滅貧病,最根本的方式,就是預防不要小病拖成大病。剛剛生病時,就要趕緊送醫救他。所以,救病比救貧更重要,預防貧病的根本,必得救病為先。

1972年,慈濟設立義診所,醫護人員來自省立花蓮醫院幾位有愛心的醫師以及護士發心承擔。1986年12月,花蓮慈濟醫院啟業半年後,我們才結束長達15年的義診所任務。免費施醫施藥,總共嘉惠貧病超過14萬人次。回顧過去,人間充滿了溫暖,總是不忘初心,就一路走過來。

1976.12.8全省巡迴訪查於高雄宏法寺合影。(翻拍自張澄溫醫師珍藏照片)

為什麼要成立「慈濟人醫會」?因為還沒有組織之前,已經有許多醫師投入慈濟,也有很熱心的志工參加義診。我覺得何不組成一個「醫事人員聯誼會」?人醫團隊能為苦難人付出,是我最大的期待。人醫會的精神叫做「開道」,而後自然有浩蕩長的隊伍,繼續鋪就義診之路。

1996年起,社會上有一群大醫王,其中有許多開業醫師,或是大醫院的醫師,也有藥劑師、護理師,都來響應義診。他們每個星期分成好幾個組,有的到偏僻的鄉下,或到寂寞的深山,也有到窮困人家進行「往診」。這群良醫不僅付出不求回報,付出以後還一直說感恩。他們當作這是工作以外的休閒,所以做得滿心歡喜。

2021年04月北二區人醫會平溪義診,慈濟北區人醫會平溪義診團隊,虔誠祈禱天下無災無難。(2021/04/18攝影/吳碧華)

臺灣已經實施全民健保,但是偏僻的山陬水涯就醫不便;如果能去這些地方義診,關懷、幫助他們,真是功德無量!常說都市的醫療很充足,哪裡還需要義診?其實還有很多。譬如街頭的遊民(現稱街友),他們沒有健保,身體總是病,只能四處流浪。

北區人醫會就針對都市的街友,定期去幫他們檢查,還要走上街頭巷尾去宣導,同時勸導他們要來健檢、還有醫師會來看。有時候志工也會跟著一起去,幫他們洗頭、剪頭髮等等,都是全套的服務。不在臺灣本島,就算跨海,如澎湖、大金門、小金門,同樣定期去看診。

2020年8月北二區人醫會平溪義診,吳炫璋副主任(左二)指出,病苦的人走不出來,我們要像郵差一樣到家裡去看診,幫忙照顧這些年長的阿公阿嬤,充分展現中西醫診療的功能。(2020/08/16攝影/顏天賜)

「人醫會」如同一座活動的醫院,去到貧困人家展開義診,同時啟動關懷。有時還要走入監獄進行義診,付出的同時,還要為他們輔導,撒播愛。監獄裡的受刑人都說,見到慈濟人讓他感覺被外界關懷到了,將來也要為人世間付出這一分愛的溫馨。

也看到北區人醫會頂著高溫到貢寮義診,穿梭在巷弄間為長者往診。就算要爬山或者走過高低起伏的階梯,也要親自到長者家裡看診,還教導他們怎麼復健,真正做到「用生命走入生命,搶救生命」。真的很感恩,師父無法走到也做不到的,醫王、人醫菩薩代替我去擁抱他,膚慰他,解除他們身心的苦楚。

我們人醫會的牙醫師,也深入創世基金會,不僅照護北區的病人,還要越區幫忙其他病人。很感恩我們的人醫菩薩、醫護同仁, 無懼患者身體的狀況,是有傷、有破、有爛;還是一樣視病猶親, 更是視病如己,將心比心去拔除他的苦難。

大醫王為創世住民潔牙拔苦,志工緊握著住民的手給予力量、安撫不安情緒。(2018/11/18攝影/楊德芳)

病苦的人走不出來,我們樂意走進去。讓他感覺到一生幸好有碰到好人,也被關心過了。各位人醫菩薩,你們的手接觸到病人的身體,要輕輕地撫摸著他、安慰他。「千手、萬手」,記得要帶著師父的手出去,你們要多摸一下,有如師父輕輕的撫摸、膚慰一樣,若能如此,師父生生世世都會記掛著你們,相信我們生生世世都可以同行菩薩道。

天天都在變與不變中,我們面對現代的醫療科技,一定要隨著醫療環境的「變」而進步,唯獨「不變」的是「愛」,因為生病非常的苦,需要醫師、護理師用愛心去照護。那分真誠的愛,在病人心靈中是最大的依靠。

更多書籍介紹請見: https://store.jingsi.com/products/bcbd22f5-f68d-4306-a236-3dbdaef8f264

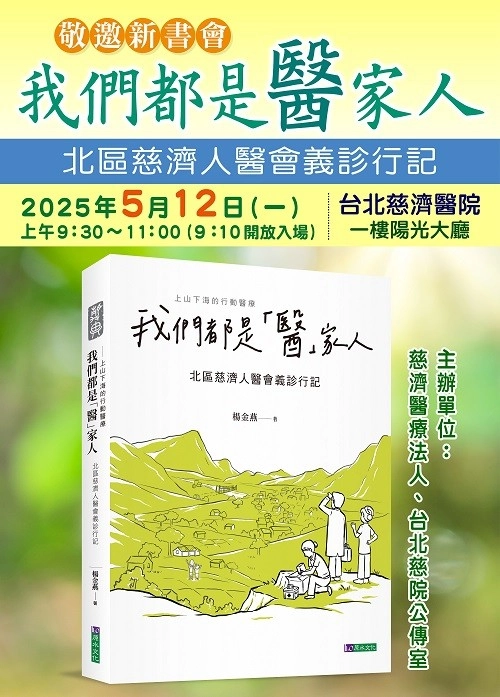

本書於2025年4月17日由慈濟醫療法人、原文水化與靜思人文三方合作出版,新書分享會擬5月12日在台北慈院舉行。

本書於2025年4月17日由慈濟醫療法人、原文水化與靜思人文三方合作出版,新書分享會擬5月12日在台北慈院舉行。

Line客服

Line客服