文.蕭耀華| 圖.釋德澡、蕭耀華

花蓮靜思精舍的昭師父,有一張跟隨他數十年之久的被子,昭師父因為年事已高,被子也用不到,便送給了較為年輕的澡師父。澡師父就此事,寫了一篇文章,講述被子的來龍去脈。文章需要配圖,於是在歲末年終之際,阿伯跑了一趟花蓮。

昭師父那張被子有什麼特別之處嗎?它看似很普通但又不普通,普通的是它不是用什麼貴重物料製成;不普通的是它不是大量生產,機械化製造,市場上有錢就買得到的那種產品。它是昭師父早年用一小塊一小塊,手邊能找得到的,不同材質、顏色、新舊不一的零碎布料,一針一線縫補而成。這樣個人手工製作的被子,古早人賦予它一個非常文雅的名字——百衲被。

百衲被是物質匱乏年代的產物,它不只出現在華人世界或亞洲地區,網上資料顯示,古今中外,在物質不發達的地區和年代裡,都有它的影蹤。它可謂是人類歷史發展過程中,必然會出現的產物。

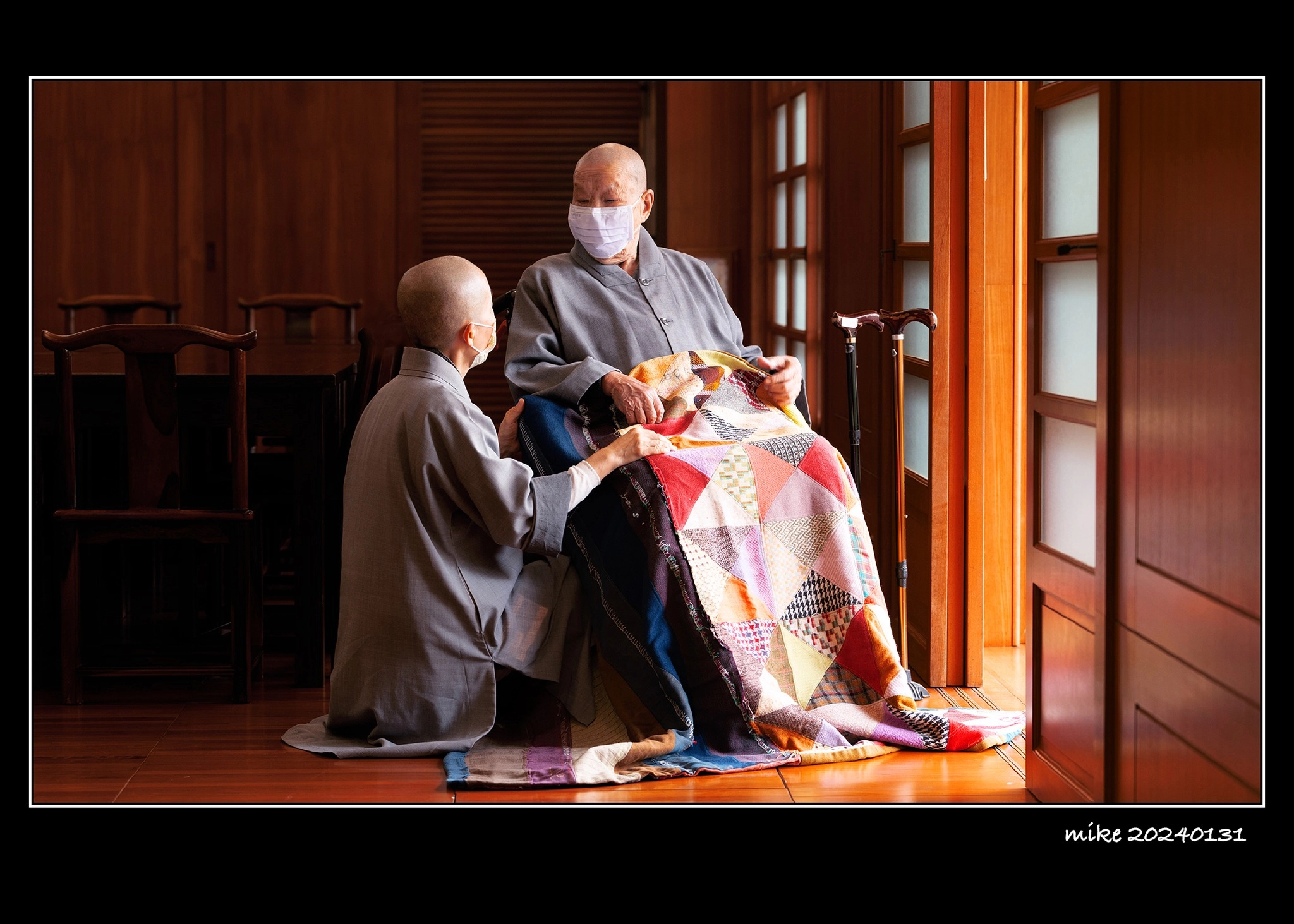

那天看著坐在輪椅上的昭師父與蹲在他身旁的澡師父溫馨對話,細語喁喁,咫尺之遙,萬籟無聲,阿伯沒有聽到他們在說什麼,只看到兩位師父的溫柔互動,脈脈相視的眼神,默劇般的把人與人之間的細膩情感,表露無遺。

拿著相機,拍著拍著,阿伯突然被昭師父膝蓋上的那張百衲被所吸引,勾起了記憶。記得小時候家裡也曾有過這樣一張被子,被子是怎樣來的?那時年幼無知,也不求甚解,不知其來歷。或許它是老媽在不同時候,用不同的零零碎碎布料縫製而成。時日久了,那塊布料破了或脫落,再找一塊補上就是。這樣延續物命的舉動,在物資不充盈年代裡,是最為自然不過的事情,不需強調或刻意去教育。

布料不同,大小不一,顏色各異,造就出每家每戶的百衲被,在花式和圖案上都是獨一無二,與眾不同。印象中那時候的人好像叫這種被子做「百補被」,一個直接明瞭,通俗易懂的名字。

阿伯家中這張被子,是小時候兄弟姐妹大被同眠,相互取暖,共同度過人生中沒有所謂起跑點,只有快樂和滿足點的童年。時移勢易,滄海桑田,百補被慢慢消失在時代的洪流裡,成為阿伯那代人的共同記憶。比阿伯晚一、二十年或更晚出生的人,大概沒有聽過百補被,更不要說感受它帶來的溫暖。他們可能有聽過流行歐美,也是由百衲被演變過來的拼布(Patchwork),一種精緻的女紅藝術,不過那是另一碼子的事了。

驀然想起,小時候伴隨多年的被子,不知道在什麼時候,去了哪裡?也許是多次搬家後遺失,或老媽往生後,整理家物時不經意丟掉。想來有點遺憾,畢竟它是老媽一針一線縫製,實而不華,溫暖一家人的被子,就這樣不經不覺,在日常中消失於無影無蹤。但遺憾歸遺憾,於事無補,遺憾或許是五味雜陳的人生裡,一道不可或缺的調味料吧!

Line客服

Line客服