撰文/靜 淇

慈濟志工齊聚新北市雙和靜思堂,為十月下旬即將登場的「無量義 法髓頌」經藏演繹,進行集訓驗收。(攝影/白崑廷)

最近一兩個月,每逢週日傍晚,總會看到一群慈濟人陸續走出車站;依過往經驗,一看穿著,就知道是去台北彩排《無量義 法髓頌》經藏演繹,剛回到花蓮。

那天在車站巧遇靜善(鄧淑卿)和靜盈(林慧美),兩位資深師姊走起路來步履輕快,說話中氣十足,一點也不顯老態,雖然,她們笑稱自己是「七老八十」的人。

聊著聊著,聊到入經藏的攝受,話題回到四十幾年前,每月農曆初一、十五凌晨三點多,我所屬的第五組組長靜憪師姊(林碧玉副總),都會開車載著靜愔師姊(林素雲主任)和我們三位,一起進精舍做早課。另在周末假日及下班後,也會同行進精舍,融入清貧極簡的精舍日常,幫忙縫棉紗手套、做蠟燭。自力耕生的「靜思家風」深植於心。

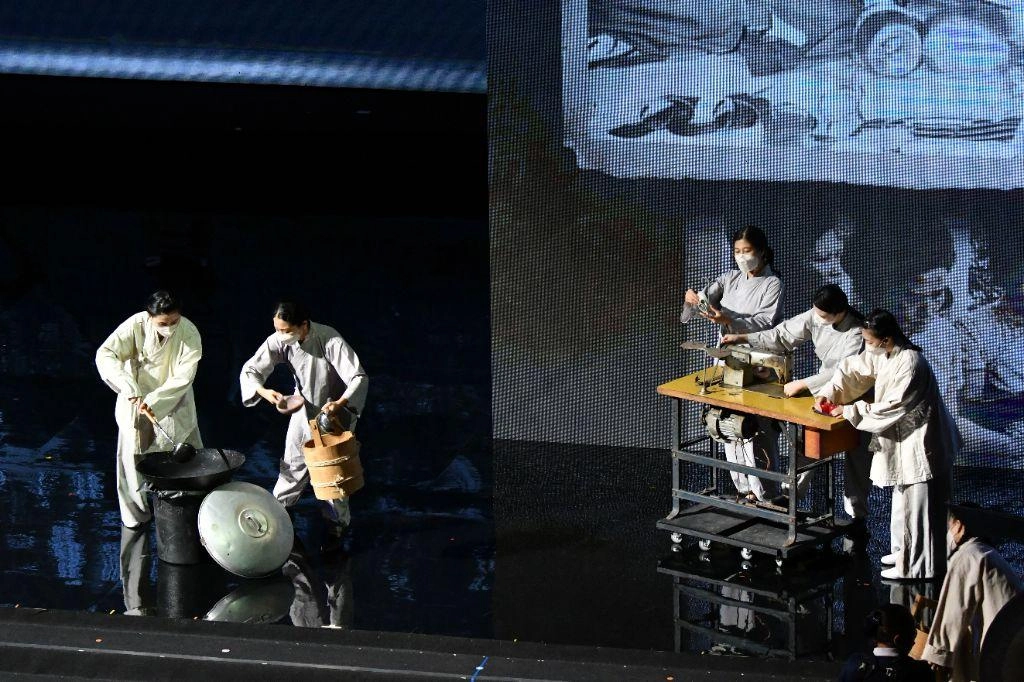

「一粒米中藏日月,半升鍋裡煮山河」。投入慈善,精舍常住開始做手工縫製嬰兒鞋,發放時還得向外借米、借油。(攝影/白崑廷)

除此之外,靜善師姊分享,演繹《無量義 法髓頌》時,看到1972年慈濟功德會在花蓮市仁愛街成立貧民施醫義診所那一幕,非常有感。當時省立花蓮醫院(現衛生福利部花蓮醫院)的內、外、婦產科醫師,每周兩次的發心支援義診。而時任院內護士的靜善師姊與靜良師姊(林碧芑)則幫忙掛號、量血壓、包紮傷口、包藥。直到1986年花蓮慈濟醫院啟業,義診所階段性任務告一個段落,14年時空瞬間而過,充滿悲欣交集的老故事,卻也是開啟慈濟醫療志業的先河。

義診之前要先清理場地,結束場地復原,過程中處理雜事,有時也得幫忙包藥,左起鄧淑卿、吳月桂師師姊。(攝影/羅景譽)

至若靜盈師姊印象最深刻的演繹是,1981年的那一幕,台銀花蓮分行同事林桂香遭客運巴士撞及,傷勢嚴重,昏迷三天不醒。以當年後山醫療資源不足的情況,醫生研判她一輩子要坐輪椅。

經靜盈師姊向上人求助,上人親自打電話聯絡長庚醫院骨科主任施俊雄醫師。家屬包機及時送達,經過施主任精湛醫術的檢查,確定右側骨盆骨折,無需開刀,只採用兩個月的「牽引」復健,竟然奇蹟式地站了起來,又回到銀行上班。

花蓮慈濟貧民施醫義診所(仁愛義診所)是慈濟醫療志業的濫觴,成為守護生命如如不動的磐石。(1983/05/01攝影/林瑛琚)

「守護生命,守護健康,守護愛」正是上人堅決要在花蓮興建一家綜合醫院不可的原因之一。因為上人曾說過:「我建院是用生命價值評估,我不懂醫療產業,我懂的是人性的愛」。而今,這一粒種籽已開枝展葉,除了台灣的八家慈濟醫院外,還有遍及全球的人醫會,成為守護生命如如不動的磐石。

於分享彩排《無量義 法髓頌》經藏演繹之後,對年齡分別80,77歲的兩人,不免更多的好奇,特別是,已經「七老八十」的她們,定時要花蓮台北來回彩排、驗收,平時也要在社區集訓,又要牢記經文,肢體動作以及尋找地標跑動線等等,到底累不累啊?

資深委員林慧美師姊(靜盈,左)、鄧淑卿師姊(靜善,右)。(2023/09/24攝影/劉鴻榮)

她們幾乎異口同聲的說,年紀大了當然會呀!但無論如何,都要把握人生中,也許僅此一遇的《無量義 法髓頌》經藏演繹。即便腰痠背痛,但能藉由演繹的經文、唱誦、擊鼓、戲劇及肢體語言,把慈濟58年來走過的真實之路,讓大眾了解,那酸中帶甜,又能回甘的滋味,自是雋永難忘,作夢也會笑啊!

Line客服

Line客服