撰文/張文黛(花蓮)

圖片來源/黃秀真提供

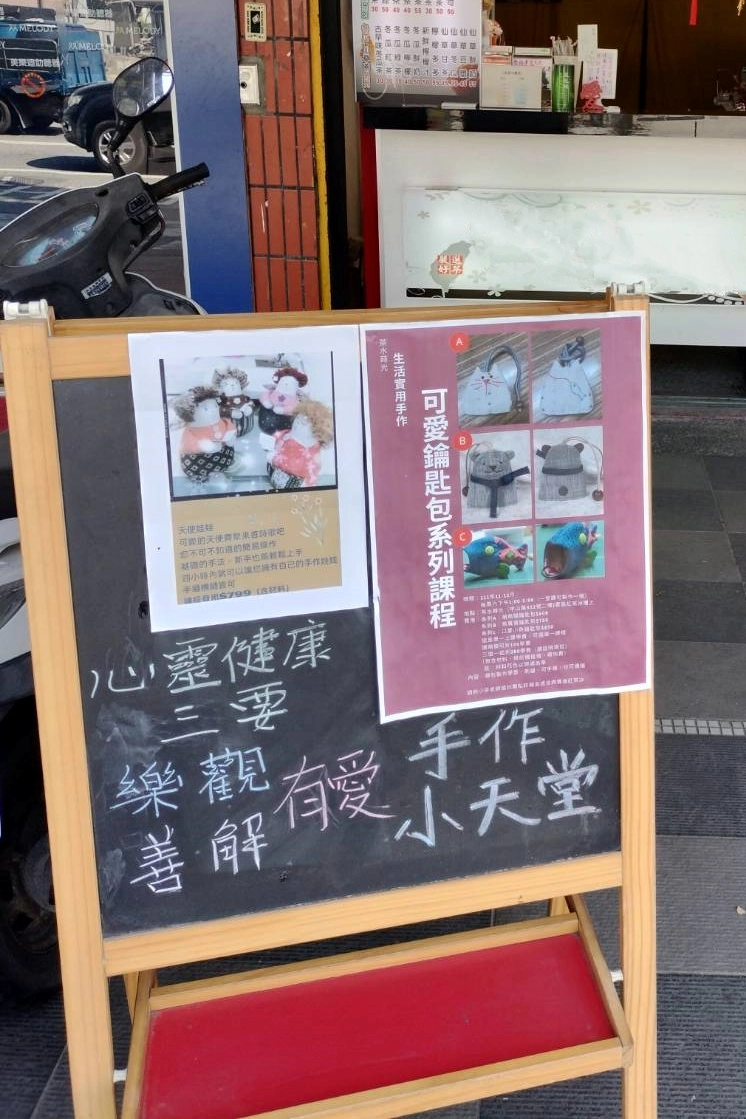

老闆娘(右)在遇上黃秀真師姊後,如願地在店門口放上愛心竹筒,成為慈濟愛心商店(左一為執辦同仁杜嘉儀)。

二〇一九年底,新冠疫情爆發,以觀光業為主的花蓮也受到很大的影響。從事導遊與遊覽車工作已三十多年的姜先生,由於觀光客銳減,造成生意慘淡。

「再找其他的出路吧!」姜先生想到自己愛喝飲料,不如開一家飲料店,既可自己喝,也可增加收入維持家計。就這樣,他在中山路上,開起了紅茶冰飲料店。

飲料店老闆娘徐小姐表示,開店時,曾想在店門口放個愛心箱;沒多久,「酵母媽媽」黃秀真師姊出現在店門口問:「可否在此放置愛心竹筒?」心想,怎麼這麼巧,彷彿是他們將黃秀真師姊想來了,並如願地在店門口放上愛心竹筒,成為愛心商店。

◎請自行「投一元」到竹筒

為配合環保局減塑政策,店家將收到塑膠袋的錢投入竹筒做愛心。

「老闆,請問塑膠袋要收費嗎?」

「塑膠袋一元,請直接投入愛心竹筒,我們不過手。」

因為配合環保局減塑政策,客人若要塑膠袋則需額外付費,所以他們將收到塑膠袋的錢放入竹筒做愛心。

老闆娘分享,這樣可以積少成多,也共邀客人一起做善事。每當客人聽到要做愛心,大部分客人不只投一元,就連找餘的零錢也會一起投進,甚至也有客人將身上的零錢全都投入。

◎隨時來投愛心的阿姨

「阿姨,妳又來投竹筒了!」

自從店門口放了愛心竹筒,有位阿姨幾乎每天都會經過,見她時常提著衣服去自助洗衣店,或是去附近的超市買東西,只要身上有零錢,她就會過來投竹筒。

「我要頒發一張獎狀給您!」老闆娘曾開玩笑地對阿姨說。

「千萬不可以這樣......」阿姨嚇得直搖手、猛搖頭。

阿姨對竹筒貢獻不少,所以竹筒時常很快就滿了;但自今年初開始,再也未曾見過阿姨的身影。直到有一天,阿姨的兒子路過店門口,一問之下才知道,原來阿姨已經往生了。

平日裡,看不出阿姨有生病的樣子;兒子表示,阿姨因為肝病,因此發病後走得很快。

老闆娘說:「聽到這個消息覺得很遺憾。想念阿姨的身影,也想念阿姨投竹筒開心的樣子。已經習慣每天有個人,在你面前笑臉迎人的經過,怎麼就突然沒了......」

◎謹慎又有創意的老闆

老闆認為不管金額多寡,都是大家的血汗錢,一分一毫都要小心謹慎處理,確保如實捐出。

「感謝我家老爺,願意讓我捐出塑膠袋的錢。」

雖然老闆常說塑膠袋也是要本錢,即使錢不多,但日積月累也很可觀。所以她很感謝先生,願意將塑膠袋的錢化為愛心。

當竹筒第一次滿時,老闆娘請黃秀真來收,同時老闆也希望能當場錄影存證,並開立收據。黃秀真當時心裡頭納悶了一下,這還是頭一回遇到這種情況。

「沒問題,我們都可以配合。」黃秀真回應。

當天收竹筒時,老闆將大家一起清點的過程與總額拍攝下來,因為老闆認為,不管金額多寡,都是大家的血汗錢,一分一毫都要小心謹慎處理,確保如實捐出。

老闆娘小時候家境清寒,父母親撫養孩子特別不容易;因為曾經也是苦過來的,所以更容易體會別人的辛苦。

老闆娘表示,當老闆第一次很堅持用錄影方式存證時,本來覺得很為難,但為了讓老闆安心還是照做;之後,因為與黃秀真有了更深的接觸和相處,讓他們也很安心,老闆便不再堅持。

「其實我們收了竹筒也沒有經手,都是帶回交由財務處同仁用數幣機清點後,再告知總額。」黃秀真說道。

黃秀真分享,老闆娘每次都會特別交代請她幫忙補足總額,不足的他們會再補。老闆娘說,小時候家裡孩子多,家境又清寒,父母親撫養她們五個兄弟姊妹,特別不容易;因為曾經也是苦過來的,所以特別容易體會別人的辛苦,「我們日子過得去,但這小錢對別人來說,可能很需要。」

◎與客溫馨互動 每一刻都好

老闆娘會將群組裡每天發的靜思語,抄寫在白板上;每當看到客人喜歡她寫的靜思語,便會感到很開心。

「我們會將群組裡每天發的靜思語,抄寫在白板上。」

「有些客人看到靜思語很感動,就說當天的那句剛好就是她需要的。」

每當老闆娘看到客人喜歡她寫的靜思語,便感到很開心,而李冠慧師姊結緣的靜思語小卡,也放在櫃檯前讓客人自取,並深受歡迎。

自從開店後,偶爾聽見客人說:「慈濟好有錢,不捐給慈濟了。」這時,老闆娘便會主動和客人分享,有時眼見不一定為真,所以一定要親身接觸,以求證後的判斷為準;世上還有很多的苦難人,是需要大家的愛心來支持。

因有愛心商店的因緣,老闆娘很感恩李冠慧分享在太魯閣事件的親臨所見,而讓她有更深一層的體會;也很謝謝黃秀真的邀約,讓他們有機會參與愛心的行列。

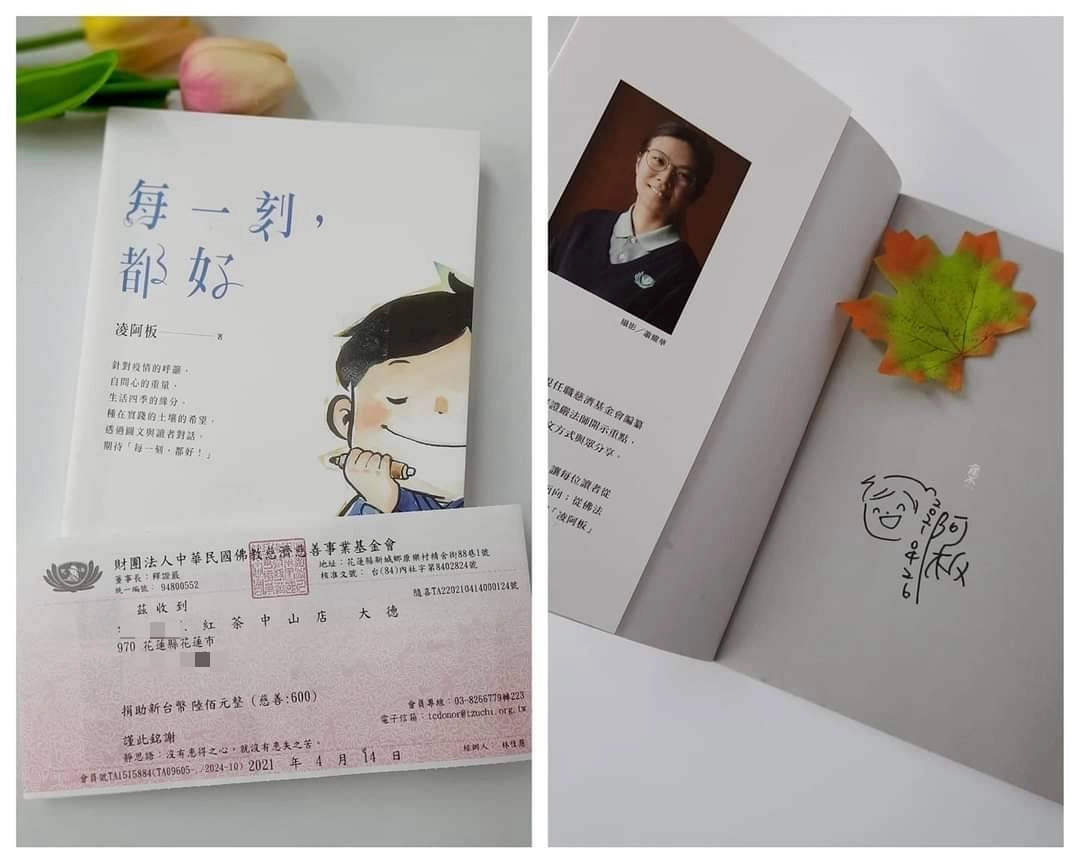

現在的她不在乎多少,只在乎一分快樂的心意。她感謝阿板送她的《每一刻,都好》;讓她與客人溫馨互動時,真心覺得每一刻都很好。

老闆娘很感謝阿板送她的《每一刻,都好》;讓她與客人溫馨互動時,真心覺得每一刻都很好。

Line客服

Line客服