撰文/林淑真(臺北)

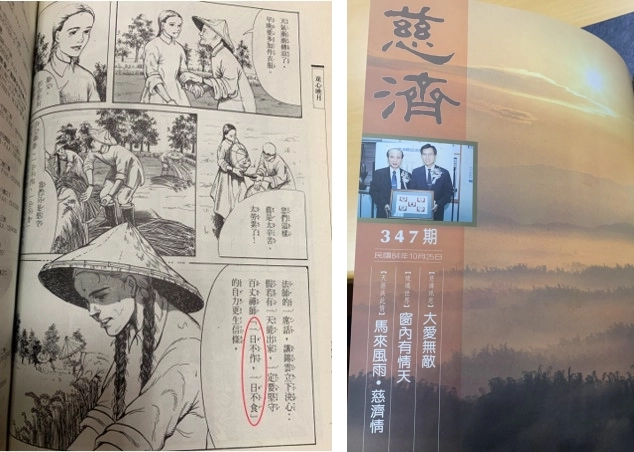

梁維珊小學五、六年級時,在《慈濟月刊》看到〈證嚴法師的故事〉,其中述說證嚴上人「一日不做,一日不食」的精神,讓她深受感動。(圖片來源/梁維珊提供)

慈濟基金會文史處的梁維珊於2022年1月受證為慈濟委員。對於慈濟大學慈青社出身的梁維珊來說,能夠回到志業體服務,是件既不可思議又榮幸的事,更讓她感恩的是可以把握因緣,職志合一。

當梁維珊還是小學五、六年級時,就在《慈濟月刊》看到〈證嚴法師的故事〉,其中述說證嚴上人「一日不做,一日不食」的精神,讓她深受感動。

「從那時候開始,我就把上人視為我的偶像,也是我人生的導師。」梁維珊說,上人希望大家做幫助別人、利益眾生的事,「而靜思語就像一盞明燈,陪伴我一路成長,指引我人生方向。」

在委員培訓期間,梁維珊不知如何向陌生人勸募愛心,幸好有志工黃秀真和李冠慧的邀約和陪伴,讓她一起到花蓮愛心商店學習。她抱持著早期委員走入市場的精神,到社區勸募愛心、廣結善緣,發現很多店家都很有愛心。

在委員培訓期間,梁維珊不知如何向陌生人勸募愛心,幸好有志工黃秀真(左圖/後排右;攝影/曾雪芬)和李冠慧(右圖/右;圖片來源/梁維珊提供)的邀約和陪伴,讓她一起到花蓮愛心商店學習。

「愛心商店不只有募心募愛,還能成為社區和慈濟的橋梁,這是非常有意義的。」梁維珊表示,店家老闆原本在協助一位個案,但他覺得一個人的能力實在有限,就在認識梁維珊之後,希望透過志工的定期陪伴,讓個案得到更好的照顧。這對曾從事社工的梁維珊來說,覺得格外歡喜。

梁維珊(中)就讀慈濟小學幼兒園的孩子,在慈濟的環境中長大,在她跑商店推愛心竹筒時,學校老師也教導孩子學習投竹筒付出愛心。(圖片來源/梁維珊提供)

梁維珊的兩個孩子,從小耳濡目染,遇到土耳其震災,一起學習募心募愛。

家裡兩個就讀慈濟小學幼兒園的孩子,都是在慈濟的環境中長大,但老二珍珠比較愛哭又相當依賴,常不肯自己吃飯。就在梁維珊跑商店推愛心竹筒時,學校老師也教導孩子學習投竹筒付出愛心。珍珠回家後跟她說:「媽媽,我以後會自己吃飯、幫忙做家事;媽媽給的錢我要投竹筒。」又童言童語地跟梁維珊說:「我要幫忙師公買疫苗,也要幫忙烏克蘭難民......」看到孩子的轉變與成長,最高興的莫過於梁維珊,她說:「父母在行善當中,孩子們也跟著改變、成熟了。」

梁維珊在培訓期間懷了第三胎,肚子裡的寶寶陪著她上課,跟著去街頭愛灑、說慈濟,甚至和她一起完成了整個培訓過程。

原本預計(2022年)1月22日要和寶寶一起讓上人授證,沒想到,寶寶還沒出生,就跟著菩薩去修行了。梁維珊傷痛不已:「寶寶只陪伴我五個月又二十二天,就突然離開了!」

梁維珊經歷了無常,但法親的關懷,以及同事們主動分擔工作,讓她有太多的感恩;更讓她意想不到的是,愛心商店的店家得知此事,拿了一大罐麻油和薑,託黃秀真帶來給她補身體,更有店家透過信息鼓勵她,「我們等妳回來。」

「原本與店家只是收善款的關係,但因為慈濟的大愛,讓我得到滿滿的愛。」梁維珊儘管對失去寶寶有說不出的難過和不捨,但她知道自己不能再沈浸在悲傷的情緒當中。她自我期許,「自己一路上遇到這麼多貴人,未來也要勤耕福田,成為別人生命中的貴人。」

Line客服

Line客服