撰文/許愷玹

照片提供/王惠蓮

「工作與志向結合才會歡喜。」王惠蓮說。

年僅三十四歲的王惠蓮,是慈濟布里斯本新會所靜思書軒店長,來自馬來西亞柔佛州的居鑾,畢業於澳洲昆士蘭大學會計系。

布里斯本新會所工程後期。工地裡,王惠蓮(右二)與目前負責莫三比克學校重建工程的高敬堯(右一)討論工程與進度。

在家鄉時,王惠蓮僅僅知道慈濟,但未曾參加過慈濟的活動。王惠蓮說:「我的叔叔王成耀(法號,濟掀),是慈濟在居鑾的據點負責人。他非常熱衷做慈濟,所以我小的時候就知道慈濟了,但並不了解。」

在她大學時期,來到了人生地不熟的澳洲就讀。期間,王惠蓮因為跟著慈青一同到老人院探視與幫忙時,又聽到「慈濟」這個詞,頓時熟悉感湧上心頭;之後,王惠蓮便加入了布里斯本慈青社,與大家一起成長做慈濟。

大學畢業以後,王惠蓮留在布里斯本從事會計師工作,這樣的工作雖忙碌,但薪資優渥,且下班後輕鬆無壓力,是別人眼中的好工作;但她卻越做越迷惑,覺得這樣的人生似乎沒有意義。在思考一段時間後,王惠蓮毅然辭去會計師工作,到台灣就讀政治大學傳播研究所。

2019年在馬來西亞雪隆分會,王惠蓮以志工身分參與紀錄片(黑區裡的課堂3)的拍攝和後製。

王惠蓮拿到傳播碩士學位後,準備投入紀錄片拍攝;因為她覺得拍紀錄片算是一種社會工作,雖然辛苦又不賺錢,但能夠將重要、值得的歷史記錄下來,對社會也是一種貢獻。

由於紀錄片有資金來源的壓力,既沒有廣告收入,也不像商業電影般有市場。無論在台灣、馬來西亞或是澳洲,都是非常困難且難以生存,這讓王惠蓮陷入苦思。她曾從事電影拍攝工作,也曾回到馬來西亞一年找契機,在看不到希望的情況下,她回到布里斯本繼續擔任會計師並兼職電影工作。但這次,王惠蓮只接案子而不專職,因為她始終認為,工作與志向結合才會歡喜;她不放棄找尋自己人生的意義,只是在等待因緣。

2016年,慈濟布里斯本開始計劃蓋新會所,慈青學長盧威程與盧以欣找上王惠蓮,詢問她是否有意願接任新會所落成後的靜思書軒店長。當時,王惠蓮不確定自己能否勝任,但還是應允了,因為做慈濟是她畢生的志業,如果能將職業與志業結合,豈不完成了她想要的「歡喜」?

慈濟基金會公傳處林弘展主任(右)安排王惠蓮參加浴佛節,讓她從旁學習待人接物的智慧與方法。

經由協助,王惠蓮利用每一次會計專案結束與下一個開始前,飛往台灣學習如何經營靜思書軒。靜思書軒的營運長蔡青兒安排王惠蓮到不同書軒據點,讓她由一個門外漢開始學習各種繁複的細節,從而了解如何經營一間靜思書軒。

其中,讓王惠蓮印象深刻的是,有一回在花蓮認識了慈濟基金會公傳處林弘展主任,她說:「弘展師伯帶我到公傳處辦公室參觀,並介紹工作事項讓我知道;師伯說,學一些公傳事務回布里斯本對我是有幫助的。」林弘展主任也特地安排她參加浴佛節。

王惠蓮一開始不懂,她一個什麼都不會的人在那樣的場合能幫得上什麼忙?比較像是活動路障吧。她從旁觀察隨師人員如何安排事情與接待貴賓,她才明白,原來弘展師伯是要她從旁多多學習待人接物的智慧與方法。

爲挑選合作的咖啡供應商,王惠蓮(左一)必須到各廠商據點去品嚐咖啡與了解彼此的品牌理念和方向是否一致。

「本質不變,但是要在地化才能融入澳洲當地,才能吸引更多社區民眾走進靜思書軒。」王惠蓮說。所以她每週一次,到朋友的咖啡店學習煮咖啡;儘管煮咖啡是一門不簡單的學問,但王惠蓮暗下決心要煮出香噴噴又好喝的咖啡,因為咖啡是西方人重要的飲品,如果可以讓民眾走進靜思書軒喝一杯咖啡、品一本書,那就能讓他們接觸慈濟並了解慈濟,以及增加拓展慈濟會員的機會。

除了學習如何經營,開業法規也讓王惠蓮傷透腦筋,不過她不願放棄這個能讓自己以後的人生都能職志合一的機會。她用心研讀、四處求問,不但成功取得營業執照,還讓通常只給三顆星評等的食品衛生局給了靜思書軒五顆星的評等。

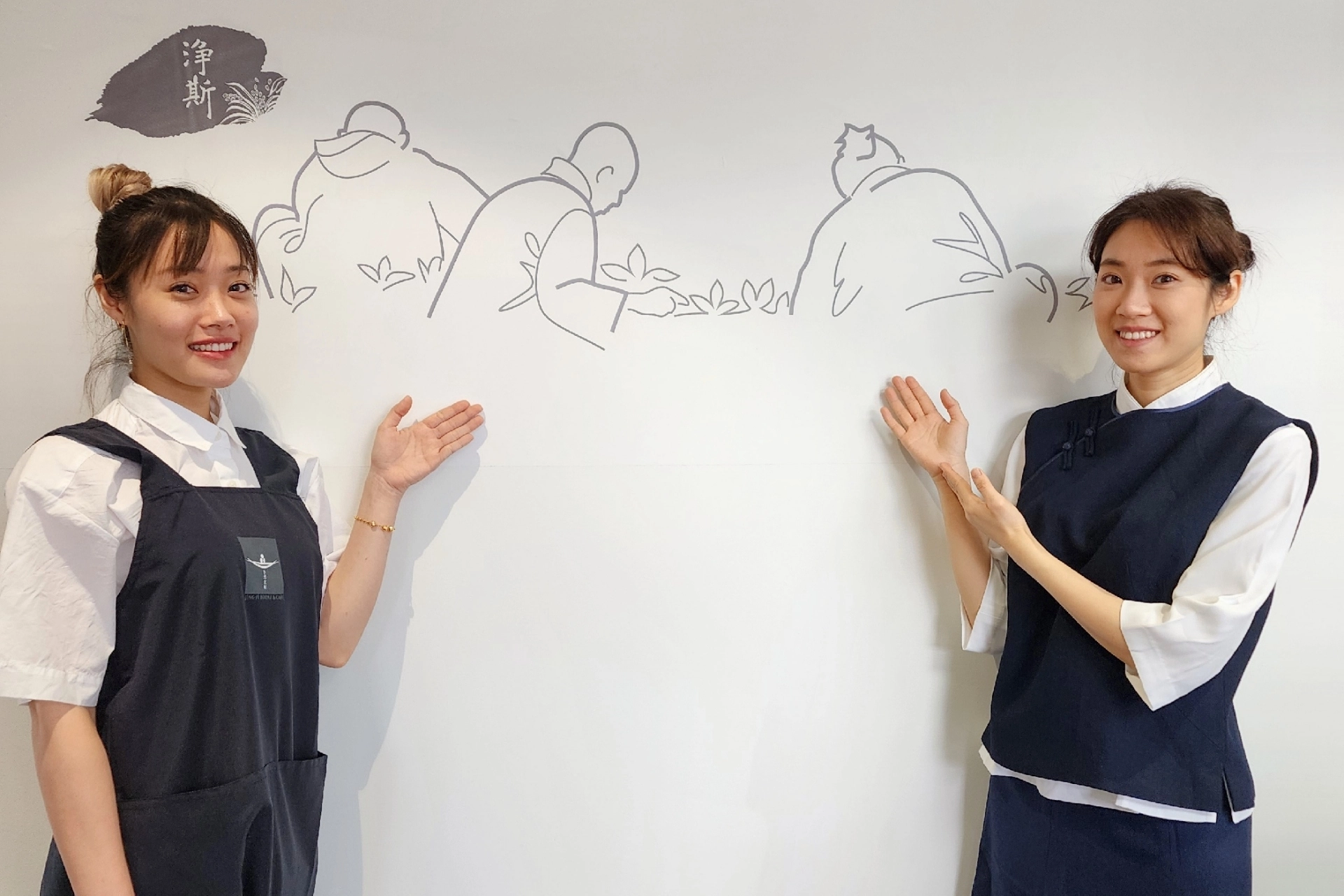

身體裡流著相同的血液,王惠蓮跟叔叔王成耀一樣尋覓人生真義、爲他人奉獻。圖為布里斯本的靜思書軒,王惠蓮(右)的妹妹王惠婷 (也是慈青,已培訓)來書軒做志工。

王惠蓮的叔叔王成耀,早年致力於尋找心靈的歸屬;直至找到慈濟,學習做人、做事,讓他看見生命的另一面,他曾說:「今生無悔。」也許是身體裡流著相同的血液,王惠蓮與叔叔王成耀一樣,他們尋尋覓覓只想找到人生的真義,想為社會、為他人奉獻,並在慈濟這條路上努力前進不懈怠。

Line客服

Line客服